2-3

「臨時」を前提とした住友本店臨時建築部の誕生

明治28年(1895)の尾道会議で決定された本店建設のため、住友本店臨時建築部が創設されました。しかし「臨時」という文字が示す通り、その建物が完成した時点で、この設計組織は解散することを前提としていたのです。重要なプロジェクト毎に「臨時」の建築部を作ることは、当時では一般的な方法でした。国の事例として、国会議事堂の大蔵省臨時議院建築局や日本銀行の臨時建築部などがあります。

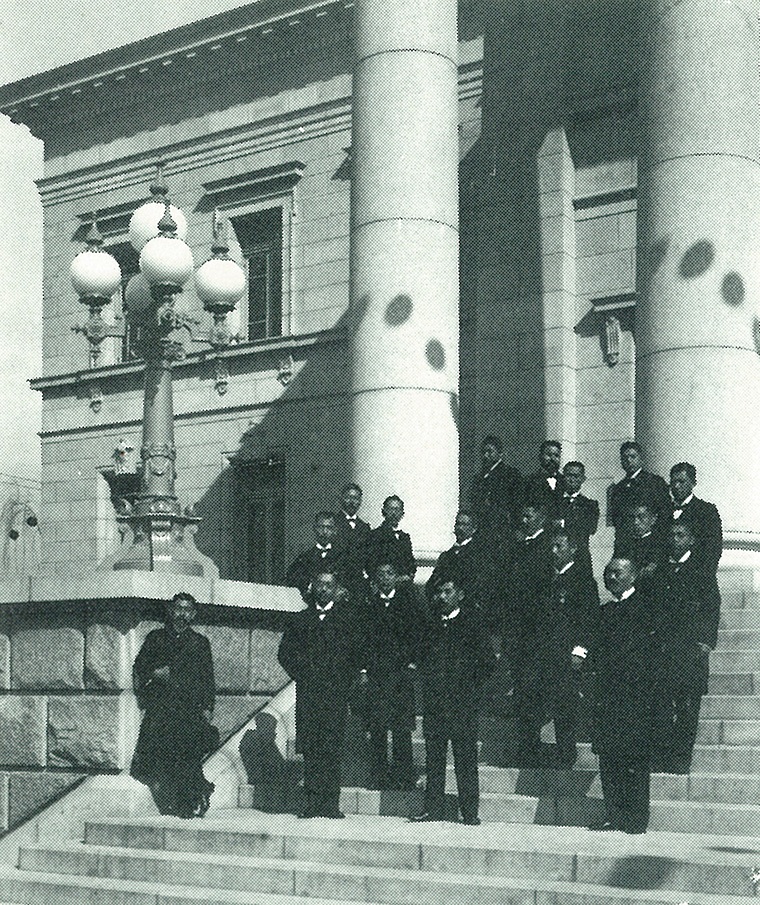

2-15 住友本店臨時建築部一同 26人

2-15 住友本店臨時建築部一同 26人

前列 左より3人目が野口孫市、4人目が日高胖(共に東京帝大卒)。他の24人中14人が工手学校の卒業生

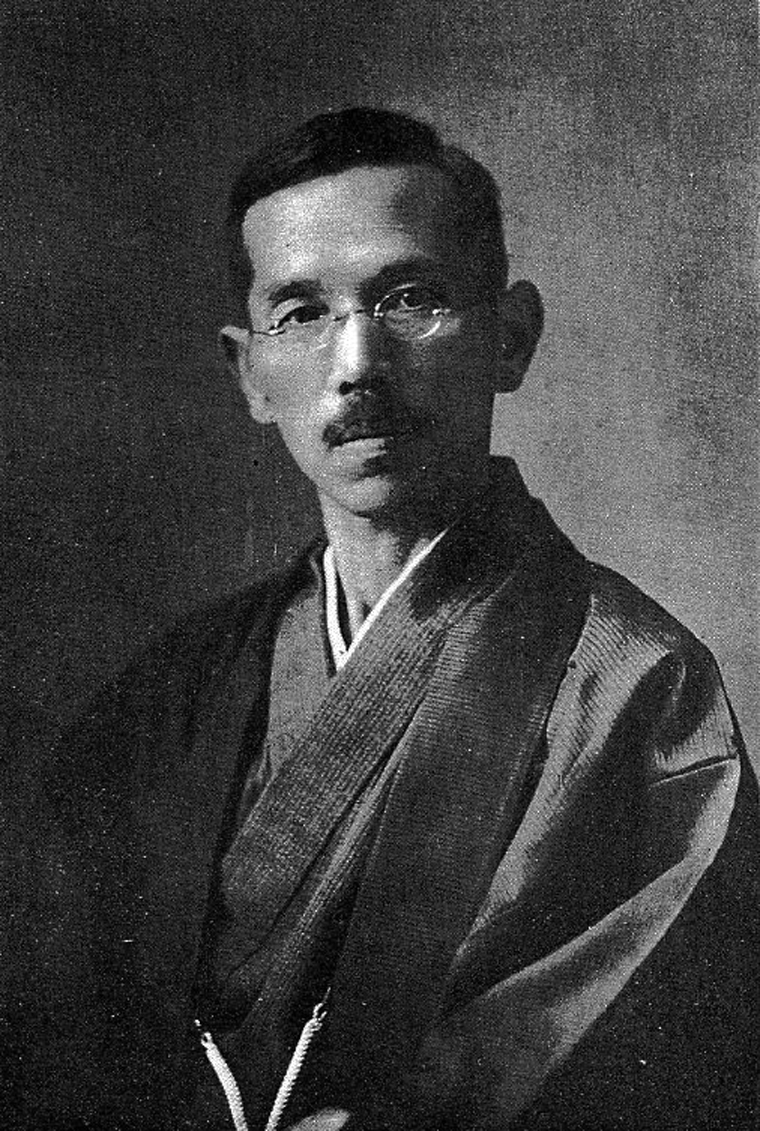

野口孫市と日高胖

後に住友から招聘されることになる野口孫市(まごいち)は、明治時代の建築界の元勲・辰野金吾教授のもとで帝国大学工科大学造家学科を卒業し大学院で学んだ後、逓信省で技師として活躍していました。住友は、野口を臨時建築部創設のために招聘し、直ちに約1年間に及ぶ欧米建築事情の視察に派遣しています。野口には、本物の洋式建築を作ることへの大きな期待が寄せられていたのです。

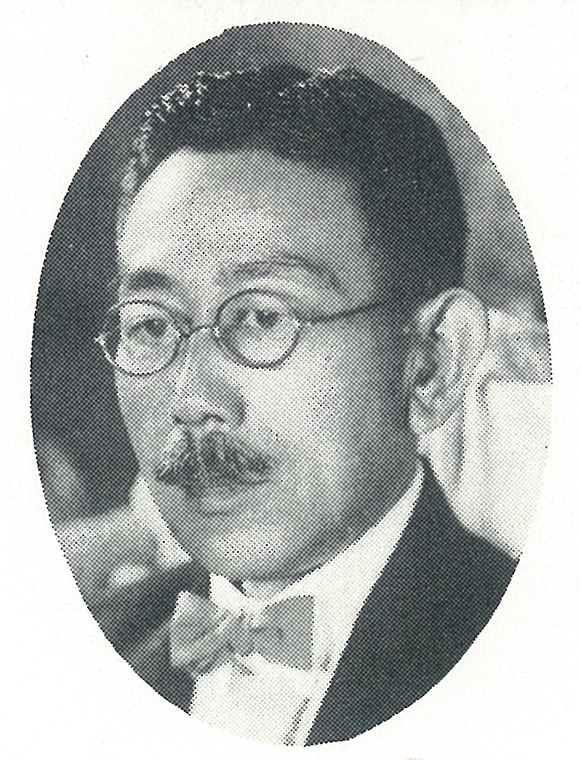

帰国後の明治33年(1900)6月1日、住友本店臨時建築部が正式に発足し、野口はその技師長に就任しました。 同年7月、日高胖(ゆたか)が、東京帝国大学工科大学建築学科を卒業し臨時建築部に入っています。日高も2回にわたって欧米視察に派遣されており、大正7年(1918)の米国訪問では、当時のアメリカ建築家協会会長や米国建築界最高峰であったキャス・ギルバート、そしてマッキム・ミード・アンド・ホワイトなどの建築家達とも晩餐・懇談しています。現代の我々以上に、野口・日高にとり欧米は身近なものであったようです。

国際性に加えてもう1点、野口と日高に共通していたことがあります。それは構造設計への造詣の深さでした。野口は大学院で耐震構造を学んでおり、日高も構造設計に関する講演を建築協会で行っています。2人とも「技術」に重きを置いた建築家でした。

帰国後の明治33年(1900)6月1日、住友本店臨時建築部が正式に発足し、野口はその技師長に就任しました。 同年7月、日高胖(ゆたか)が、東京帝国大学工科大学建築学科を卒業し臨時建築部に入っています。日高も2回にわたって欧米視察に派遣されており、大正7年(1918)の米国訪問では、当時のアメリカ建築家協会会長や米国建築界最高峰であったキャス・ギルバート、そしてマッキム・ミード・アンド・ホワイトなどの建築家達とも晩餐・懇談しています。現代の我々以上に、野口・日高にとり欧米は身近なものであったようです。

国際性に加えてもう1点、野口と日高に共通していたことがあります。それは構造設計への造詣の深さでした。野口は大学院で耐震構造を学んでおり、日高も構造設計に関する講演を建築協会で行っています。2人とも「技術」に重きを置いた建築家でした。

-

2-16 野口孫市 (1869~1915)

2-16 野口孫市 (1869~1915)

-

2-17 日高胖 (1875~1953)

2-17 日高胖 (1875~1953)

工手学校について

臨時建築部が創設されて間もない頃、創業時の事務所となっていた、堂島川沿いにあった旧徳島藩蔵屋敷長屋門の前で、一同26名の集合写真が撮られています。前列左から3番目と4番目に野口孫市と日高胖が写っていますが、他の24名のうち14名が工手学校の卒業生でした。この工手学校とは、東京帝大総長や辰野金吾など工科系教授陣が、「日本の工業の隆盛を図るには、確かな技術教育に基づいた技術者の養成が必要である。」という趣旨のもと、私費を出し合って設立した学校です。土木・機械・電工・造家・採鉱・冶金・製造舎密・造船の8学科からなる、日本最初の私立による工業実業学校でした。工手学校は、明治20年(1887)に設立され、現在では工学院大学となっています。臨時建築部は設立当初から「技術」に重きを置いた人材を集めた設計組織でした。

明治44年(1911)「臨時」の文字が消えた

臨時建築部発足の主な目的は本店を建てることにありましたが、まず着手した仕事は大阪図書館と住友家須磨別邸でした。その後、大阪の銀行仮本店(明治41年<1908>)をはじめとし、東京・尾道・呉・神戸・京都・福岡・熊本・横浜・新居浜など多くの都市で、本格的な様式建築による銀行支店を設計監理しています。さらに住友家の茶臼山本邸や、京都の鹿ヶ谷別邸である有芳園、泉屋博古館、そして二つの倶楽部建築なども設計監理しています。これらの仕事の品質の高さは、臨時建築部の声価を住友の内外に高めることとなりました。

一方、住友による各種事業の目覚ましい発展で様々な建築の需要も増え、明治44年(1911)には、住友総本店営繕課に改組され、「臨時」ではなく常置の設計監理組織となるに至りました。

明治42年(1909)には長谷部鋭吉が入社し、大正6年(1917)には英国より帰国した竹腰健造が入社していますが、本来の目的である本店の設計の着手には、大正9年(1920)まで待つことになります。

一方、住友による各種事業の目覚ましい発展で様々な建築の需要も増え、明治44年(1911)には、住友総本店営繕課に改組され、「臨時」ではなく常置の設計監理組織となるに至りました。

明治42年(1909)には長谷部鋭吉が入社し、大正6年(1917)には英国より帰国した竹腰健造が入社していますが、本来の目的である本店の設計の着手には、大正9年(1920)まで待つことになります。

2-18 大阪図書館開館式当日の臨時建築部記念写真

2-18 大阪図書館開館式当日の臨時建築部記念写真

「用」「強」そして「美」

日本の明治・大正から昭和初期にかけて、建築主の「美意識」が建築に強く影響する時代がありました。住友春翠も、和・洋を問わず優れた美意識を持っている建築主であっただけに、臨時建築部の面々も心血を注いで春翠の美意識に応えようとしたと思われます。

古代ローマ時代から19世紀の新古典様式の時代まで、建築の価値を表現する概念として、「用(機能)」「強(構造)」「美」の3要素が知られていました。西洋技術の摂取・産業の近代化が至上命題であった明治期において、「用」と「強」を実現する「技術」が基礎となったのは当然のことです。しかし住友本店臨時建築部にあっては、住友春翠の存在により、3要素のもう一つの基準、すなわち「美」が更なる至上命題となっていました。

古代ローマ時代から19世紀の新古典様式の時代まで、建築の価値を表現する概念として、「用(機能)」「強(構造)」「美」の3要素が知られていました。西洋技術の摂取・産業の近代化が至上命題であった明治期において、「用」と「強」を実現する「技術」が基礎となったのは当然のことです。しかし住友本店臨時建築部にあっては、住友春翠の存在により、3要素のもう一つの基準、すなわち「美」が更なる至上命題となっていました。

2-19 明治41年(1908) 住友総本店仮建物

2-19 明治41年(1908) 住友総本店仮建物

現三井住友銀行大阪本店ビルの南半分敷地に位置していた。

この建物は関西大学に寄贈移築され、この場所で住友ビルディング2期工事が行われた。

(参考文献)

坂本 勝比古 (1980)『日本の建築 明治・大正・昭和 5.商都のデザイン』三省堂

小西 隆夫 (1991)『北浜5丁目13番地まで』創元社

小西 隆夫 (2001)『えにしの絆』創元社

小西 隆夫 (1993)「住友営繕のふるさと物語」『日建設計 社内報 特別号1993年3月』日建設計

坂本 勝比古 (1980)『日本の建築 明治・大正・昭和 5.商都のデザイン』三省堂

小西 隆夫 (1991)『北浜5丁目13番地まで』創元社

小西 隆夫 (2001)『えにしの絆』創元社

小西 隆夫 (1993)「住友営繕のふるさと物語」『日建設計 社内報 特別号1993年3月』日建設計

出典

2-15、2-19:住友史料館所蔵

2-16:建築学会(1915)『建築雑誌』 第29輯第347號

2-17、2-18:坂本 勝比古 (1980)『日本の建築 明治・大正・昭和 5.商都のデザイン』三省堂

2-15、2-19:住友史料館所蔵

2-16:建築学会(1915)『建築雑誌』 第29輯第347號

2-17、2-18:坂本 勝比古 (1980)『日本の建築 明治・大正・昭和 5.商都のデザイン』三省堂