4-4

北浜五丁目十三番地「まで」と「から」の間に

-東京・大阪・名古屋大空襲 そして広島・長崎・沖縄—

昭和15年から昭和25年の10年の間、日本は激動の時代を迎えました。そしてこの激動の時代が、日建設計の歴史を大きく分けています。日建グループ内では、住友本店臨時建築部の誕生から第2次大戦までを「までの時代」、終戦後から1991年までを「からの時代」と呼んでいます。詳しくは、次回の第5回配信「戦後の焼け跡から」で述べますが、この10年間の丁度中央にあたる昭和20年(1945)に起こった大空襲や原爆による国土の荒廃は、日本の社会・経済・文化など全ての分野において、大きな切れ目になっています。

-

4-27 小西隆夫著「北浜五丁目十三番地まで」

4-27 小西隆夫著「北浜五丁目十三番地まで」

-

4-28 橋本喬行著「北浜五丁目十三番地から」

4-28 橋本喬行著「北浜五丁目十三番地から」

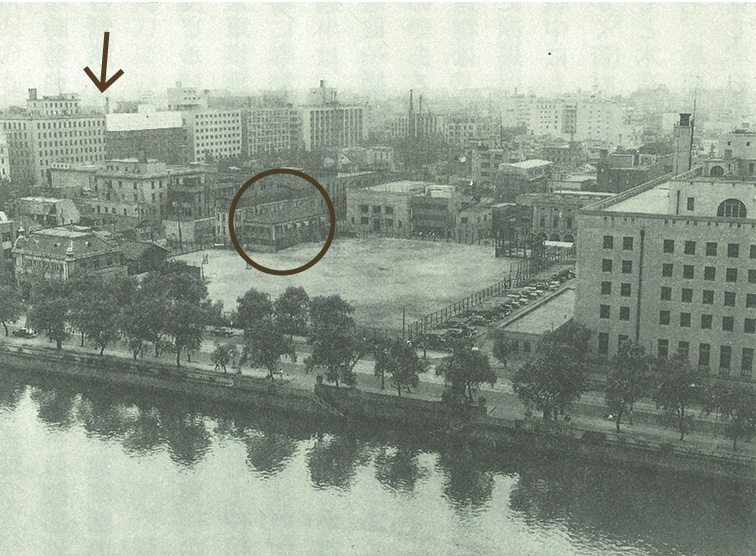

4-29 写真右側の住友ビルディングの5階と屋上階には、1952年までアメリカ第1軍司令部が置かれ、屋上には星条旗が翻っていた。また隣地では、空襲による瓦礫がブルドーザーで撤去され、米軍の歩兵訓練用のグランドが作られた。グランドの左上部片隅に旧長谷部・竹腰建築事務所の建物が写っている。(○印)。この建物は、空襲で廃墟になったもののかろうじて焼け残っていた。昭和21年(1946)、空襲で損傷したノコギリ屋根を寄棟屋根に変えて復旧され、日建設計工務の前身である日本建設産業建築部の社屋となった。この地が北浜五丁目十三番地である。左端に写っている御堂筋では、日本生命保険本店本館の北半分に石貼り外装がなされ、南側半分の旧本館の解体が始まっている。(↓印)

4-29 写真右側の住友ビルディングの5階と屋上階には、1952年までアメリカ第1軍司令部が置かれ、屋上には星条旗が翻っていた。また隣地では、空襲による瓦礫がブルドーザーで撤去され、米軍の歩兵訓練用のグランドが作られた。グランドの左上部片隅に旧長谷部・竹腰建築事務所の建物が写っている。(○印)。この建物は、空襲で廃墟になったもののかろうじて焼け残っていた。昭和21年(1946)、空襲で損傷したノコギリ屋根を寄棟屋根に変えて復旧され、日建設計工務の前身である日本建設産業建築部の社屋となった。この地が北浜五丁目十三番地である。左端に写っている御堂筋では、日本生命保険本店本館の北半分に石貼り外装がなされ、南側半分の旧本館の解体が始まっている。(↓印)

ゼロからの出発

1945年3月26日には沖縄上陸、1944年11月に始まっていた東京への空襲は次第に規模が大きくなり、1945年3月10日には最大の東京大空襲が行われています。大阪や名古屋への大空襲も3月に始まり、爆撃機B29からの焼夷弾の投下による空襲で日本の主要都市は焦土と化してゆきました。そして8月6日には広島に、8月9日には長崎に原子爆弾が投下され、遂に1945年8月15日、昭和天皇より国民に日本の降伏を伝える「玉音放送」の日を迎えました。

日本の人口が7500万人弱であった当時、310万人もの死者を出しています。25人に1人の死があったわけです。もの心ついた年齢以上の人達にすれば、身近な人の死が日常的に隣り合わせにあった時代でした。同時に終戦直後を生きた人々は、焦土の中で生き延びることの困難さを体験した人々でもありました。

それまでの常識であった価値観を根底から問い直さざるを得ない地点に人々は立たされたのです。言わば、そこから再び1、2、3・・・と始まる「ゼロの地点」に。

-

4-30 大阪大空襲

4-30 大阪大空襲

1945年3月10日~8月14日 御堂筋、心斎橋筋、長堀川、西横堀川、四ツ橋筋付近。建物としては、大丸や電気科学館が焼け残っている。死者・行方不明者 15,000人 -

4-31 東京大空襲

4-31 東京大空襲

最大の空襲は1945年3月10日。JR両国駅上空から南を望む。手前の丸い建物は旧両国国技館。隅田川にかかるのは、手前から新大橋、清洲橋。死者・行方不明者 100,000人以上

日建設計の歴史における2つの原点

日建設計の歴史においても、野口孫市や日高胖たちが「西洋文明」に懸命に取り組んだように、終戦後の人達は、焦土となった現実の中で困難を乗り越えながら「ゼロの地点」に向き合っています。そして蓄えた技術を基礎に、「戦後モダニズム」とも言える新しい時代に入ることになりました。その逞しい戦後精神に裏打ちされた様々な仕事は、現在の私達に強い存在感を放っています。

多方面からの尊敬を集めた建築家、故・内井昭蔵元京都大学教授・滋賀県立大学教授は、2000年に行われたある対談で、日建設計の「までの時代」と「からの時代」を、キリスト教における「旧約聖書」と「新約聖書」の時代に比していました。確かに「まで」と「から」は、日建設計の歴史における2つの原点です。

4-32 新住友ビルディング 昭和37年(1962)

4-32 新住友ビルディング 昭和37年(1962)

前掲写真のグランドに建設された。現在に至るまで維持管理が綿密になされており、竣工後半世紀を経た2013年、第22回BELCA賞ロングライフ部門を受賞している。現在も存在感ある輝きを保っている。

(注)BELCA賞について

国交省が所管する建築・設備維持保全推進協会(Building and Equipment Long-life Cycle Association)が顕彰する賞。第22回の選考委員長は、内田祥哉東京大学名誉教授。

小西 隆夫 (1991)『北浜五丁目十三番地まで』創元社

橋本 喬行 (1999)『北浜五丁目十三番地から』創元社

(2000)「日建設計 創業100周年特集(内井昭蔵+與謝野久他による対談)」

『建築と社会』(2000年8月号)日本建築協会

「東京大空襲」「大阪大空」「名古屋大空襲」「沖縄戦争」「広島原爆」「長崎原爆」『Wikipedia』

4-27、29 小西隆夫(1991)『北浜五丁目十三番地まで』創元社

4-28 橋本喬行(1999)『北浜五丁目十三番地から』創元社

4-30 福士尚(2007) 『昭和の大阪 郷愁のあの街この街』アーカイブス出版

4-31 フリー百科事典『Wikipedia』(米軍撮影・1945)

4-32 撮影:河合止揚