12-3

時空を超える技術と感性 -東京スカイツリー®-

-

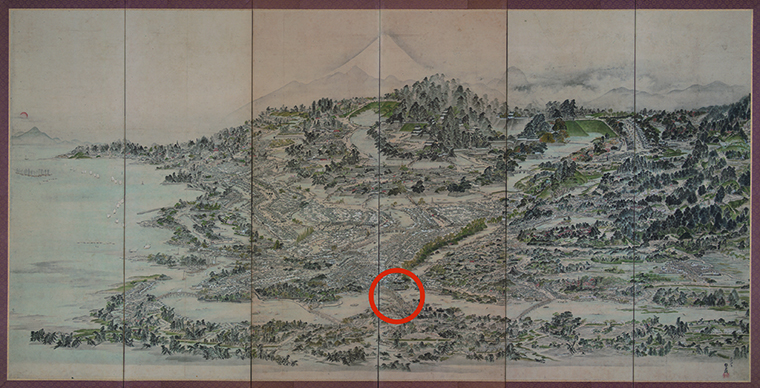

12-17 江戸一目図屏風 文化6年(1809)

12-17 江戸一目図屏風 文化6年(1809)

〇印は、隅田川に架かる両国橋 -

12-18 1945年 東京大空襲

12-18 1945年 東京大空襲

現JR両国駅上空より南を望む

右上の写真は、昭和20年(1945)3月10日の東京大空襲後に、米軍により省線(運輸通信省による鉄道、現JR東日本)両国駅上空から撮影されたものです。いずれも、偶然にも東京スカイツリー「天望デッキ」からの眺めに近い構図となっており、眺望を通じて各時代へ思いを馳せることができます。

一方、東京スカイツリーが建っている敷地は、以前は東武鉄道の貨物列車ヤードでした。水上交通が盛んだった頃は、鉄道で運び込まれた貨物は、ここで舟運に積みかえられ、北十間川から隅田川などを通って、広く全国に運び出されていました。その後平成5年(1993)、物流の時代変化に伴い貨物の取り扱いを終えています。ちなみに、終戦から4年後の昭和24年(1949)、この敷地の一角に日本で最初の生コンクリート工場が誕生し、平成19年(2007)まで各地にコンクリートを供給していました。

この地に東京スカイツリーが生まれたのは、平成15年(2003)、在京放送事業者6社が600m級の新タワーを求めて発足させた「在京6社新タワー推進プロジェクト」に起因します。東武鉄道は、墨田区・地元関係者から新タワー誘致の要望を受け、この事業に取り組むことを表明し、結果、複数の候補地の中からこの地が新タワーの建設地として最終決定されました。「もの」の流通拠点である貨物列車ヤードから「情報」を広域に供給する電波塔へと変わることになったのです。そして、平成24年(2012)に完成した東京スカイツリーは、江戸と戦前・戦後そして未来へとつなぐ建築と言えるでしょう。

12-19 東京スカイツリー 平成24年(2012)

12-19 東京スカイツリー 平成24年(2012)

現代技術を結集して、高さと敷地条件に挑戦する

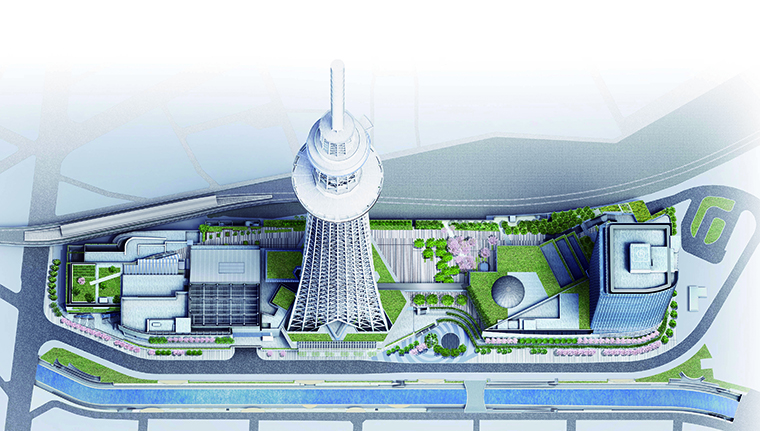

12-20 北の東武スカイツリーラインと南の北十間川に挟まれた、幅が限られた敷地に東京スカイツリーは建てられた。

12-20 北の東武スカイツリーラインと南の北十間川に挟まれた、幅が限られた敷地に東京スカイツリーは建てられた。

高さ600m級のタワーのデザインを決めるうえで、細長い敷地形状が大きな要因となりました。タワーは足元の幅が長いほど構造的に有利に働きます。この敷地において最も長い辺長が得られる形は三角形でした。一方で上部の展望台では全方位が均等に眺望できるように円形平面とすべく、足元から頂部に向かって、三角形平面から円形平面に徐々に変わってゆくユニークなタワーのデザインが生まれたのです。ただ、塔体は複雑な曲面を描くこととなり、その実現には、従来の鉄骨構造の設計と建設をはるかに上回る建築技術を切り拓く努力が必要とされました。

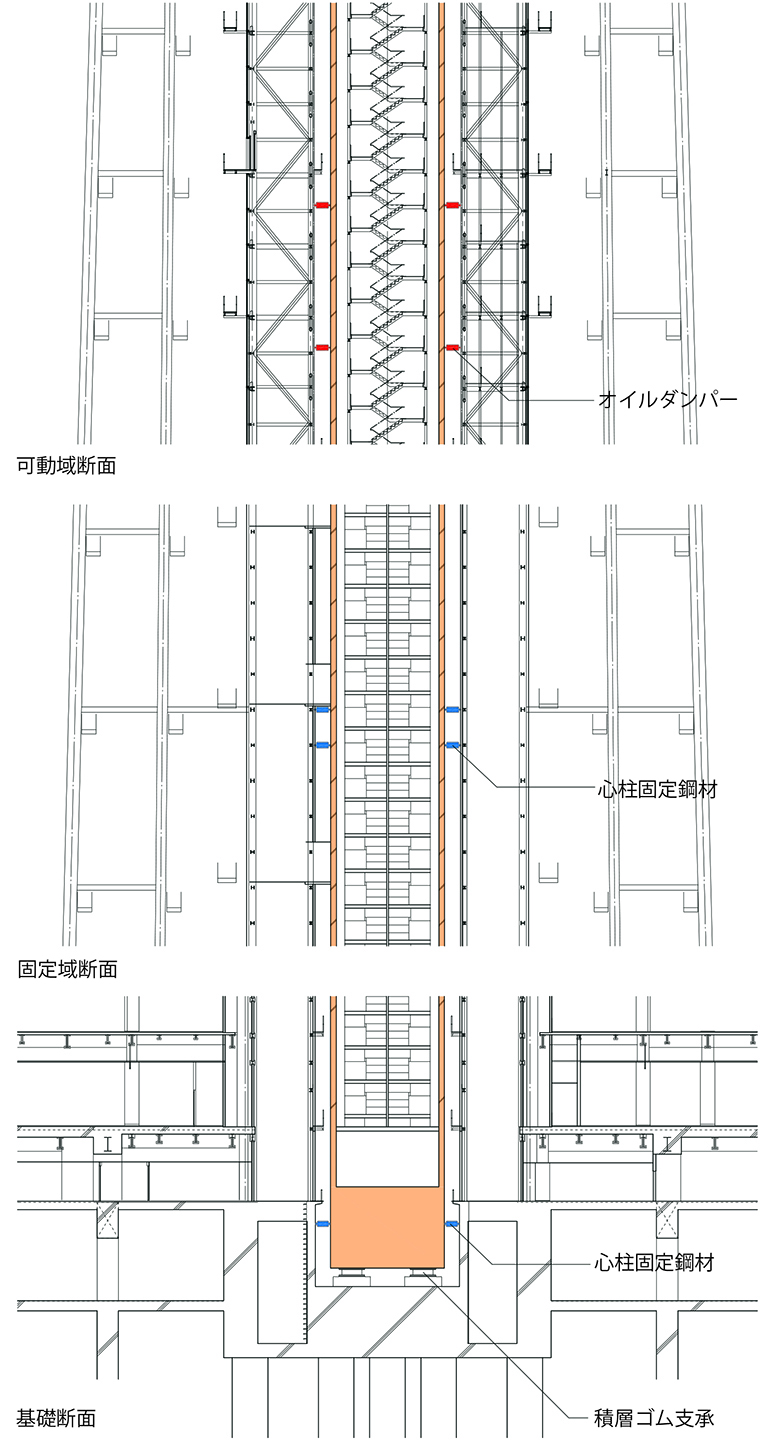

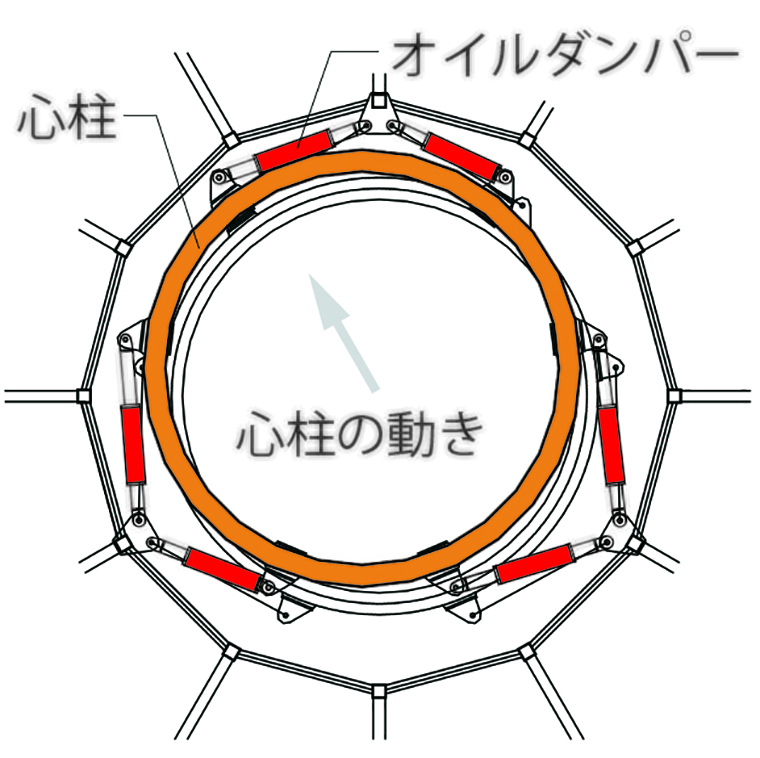

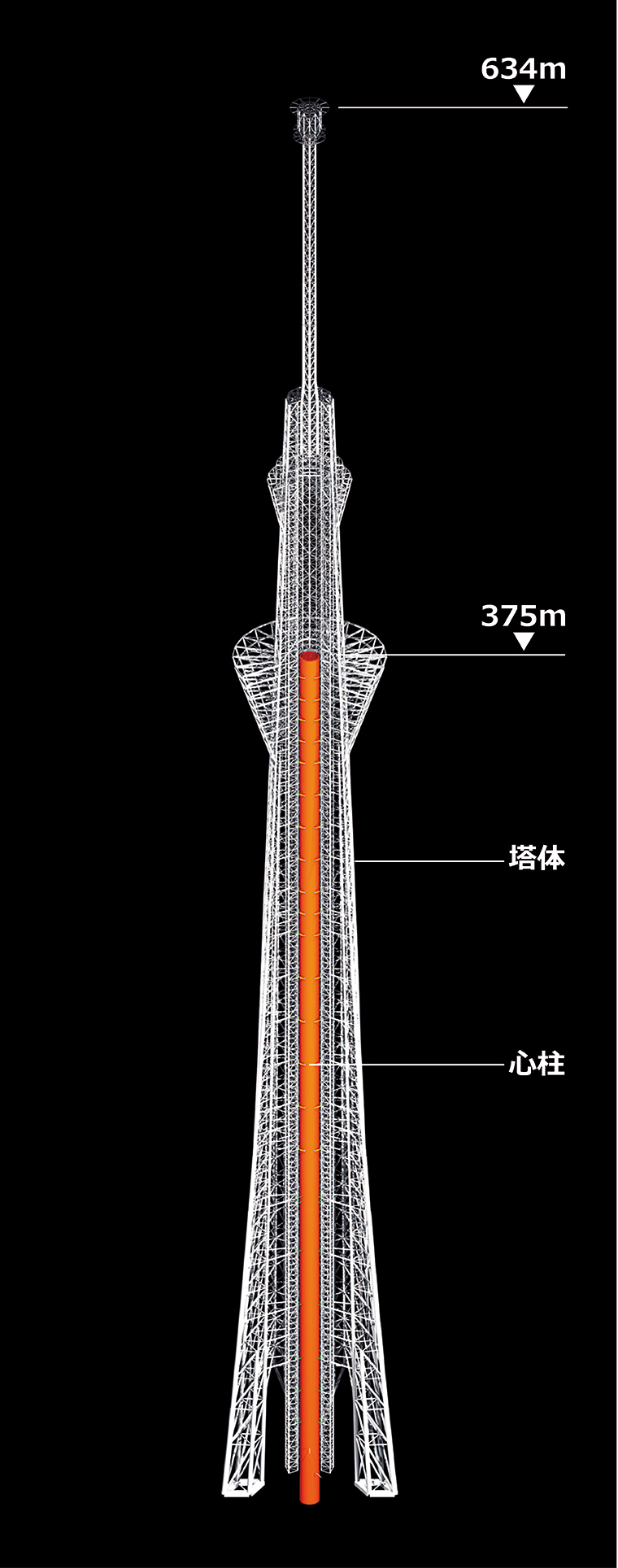

このタワーは、外周部の「塔体」と呼ばれる鉄骨造の構造物本体と、中央部に設けた鉄筋コンクリート造の「心柱(しんばしら)」と呼ぶ円筒状の構造体の2種の要素から成る、ハイブリッド(異種要素の組み合わせ)構造となっています。この2つの構造要素は基本的に切り離され、中央部の心柱が「おもり」として働く、新しい制振システムが考え出されました。強い地震や強風時には、「おもり」となる心柱が構造物本体とはタイミングが微妙にずれて振動することで、塔体とおもりの揺れを相殺させ、構造物全体の揺れが低減します。「質量付加機構」の原理に基づいて現代の建築技術を駆使した独自のシステムです。

「心柱」制振機構という名前は、日本の伝統建築である五重塔に代表される仏塔の中心にある「心柱」に由来しています。木造の五重塔がゆれを抑える仕組みについては未だ明らかになっていませんが、「塔の中心に柱が位置する」という形が似ていることから、古人の知恵に深く敬意を表して「心柱」という名称をつけました。

また、塔体の中央で垂直に伸びる心柱は、見た目に安定感を感じさせ、その外周にある塔体は、編み籠のように透けて見えることで軽快さをもたらすデザインとなっています。

-

12-21 上:心柱と塔体が切り離された可動域断面図(赤)

12-21 上:心柱と塔体が切り離された可動域断面図(赤)

中:心柱と塔体が固定された固定域断面図(青)

下:心柱下部と基礎の関係を示す断面図(底部は免震用積層ゴムアイソレーター) -

12-22 心柱のうち、地上125mから375mまでの、心柱と塔体を構造的に離している可動域では、オイルダンパーという伸び縮みする部材で心柱と塔体が接続されている(赤色の部材)

12-22 心柱のうち、地上125mから375mまでの、心柱と塔体を構造的に離している可動域では、オイルダンパーという伸び縮みする部材で心柱と塔体が接続されている(赤色の部材)

-

12-23 心柱制振システム

12-23 心柱制振システム

日本古来の美意識が導いてくれた「形」と「色」

伊勢神宮の内宮・外宮の美しい茅葺屋根は、微かなふくらみを持っています。また京都迎賓館の屋根でも同様のふくらみを持たせています。これが「むくり」です。一方、伝統建築の寺院の屋根には「そり」が付けられています。日本刀でも両側に同時に現れる「そり・むくり」で美しい形が生み出されています。「そり・むくり」は日本に古来伝わっている美意識なのです。

人間の視覚には、意識にのぼらないような深い奥底で形を感じ取る不思議な能力があります。古代ギリシャ建築や法隆寺中門・回廊などの柱には、エンタシスと呼ばれる、微かで緩やかな「ふくらみ」が付けられています。これは、視覚の深い奥底をも考慮されて生み出された造形であり、東京スカイツリーに現れる「そり・むくり」も、エンタシスと同様の微かな現れ方をしています。

12-26 微妙な「そり・むくり」を見せる、鋼管トラス構造

12-26 微妙な「そり・むくり」を見せる、鋼管トラス構造

東京スカイツリーの「形」と「色」を、日本古来の美意識に根差したものから導いて下さったのは、タワーデザイン・カラーデザイン監修者である、元東京芸術大学学長で名誉教授・顧問の澄川喜一先生でした。

また、夜の東京スカイツリーを彩るライティングデザイン「粋」と「雅」にも、日本の伝統的な色彩感覚が現れています(照明コンサルタント:シリウスライティングオフィス)。江戸の心意気を示す「粋」では、隅田川の水をモチーフとした淡いブルーの光でタワーを貫くシャフトを照らし出しています。また日本の美意識を示す「雅」では、テーマカラーの江戸紫(えどむらさき)と共に金箔のようなきらめきのある光がバランス良く散りばめられ、優雅で気品ある姿が夜空を背景に浮かび上がっています。鉄骨の細かな編み籠のような構造体が、雅な衣に見立てられました。

-

12-27 江戸の心意気を示す「粋」

12-27 江戸の心意気を示す「粋」

-

12-28 日本の美意識を示す「雅」

12-28 日本の美意識を示す「雅」

時空を超えたランドスケープ

様々な記憶の中にある東京スカイツリーの風景は、まさしく「時空を超えたランドスケープ」となりました。この新しいランドスケープには、数えきれない程多くの日本人の努力と想いが込められています。

12-29 荒川越しに見る夕刻の東京スカイツリー

12-29 荒川越しに見る夕刻の東京スカイツリー

東武鉄道株式会社制作 「東京スカイツリー ホームページ」

(2012)『東京スカイツリーのディテール 新建築2012年6月臨時増刊』新建築社

日建設計 (2011)『TOKYO SKY TREE DESIGN BOOK』 日建設計

中川 大地(2012)『東京スカイツリー論』光文社新書

(1984)『日本建築史基礎資料集成11 塔婆Ⅰ』中央公論美術出版

12-17 提供:津山郷土博物館

12-18 フリー百科事典「Wikipedia」、米軍撮影(1945)

12-19、26~28 撮影:新良太

12-20 提供:東武タワースカイツリー株式会社

12-29 撮影:新建築社写真部