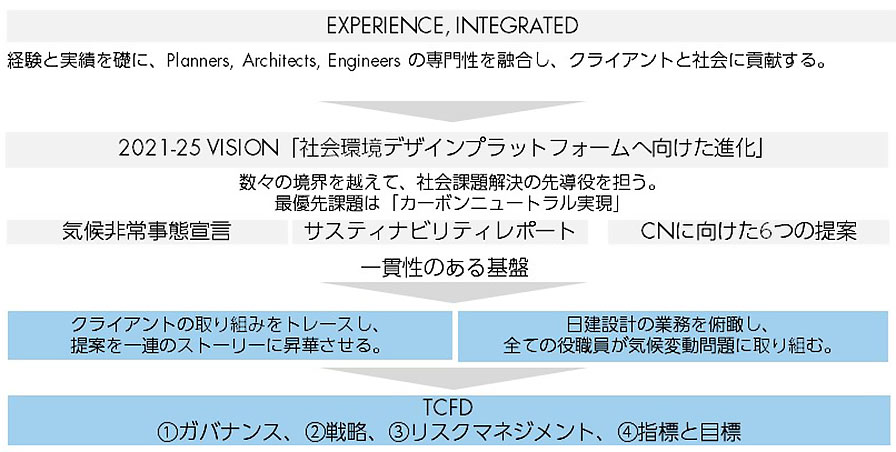

”EXPERIENCE, INTEGRATED ”を起点とする

” TCFD ”

TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Scroll Down

” EXPERIENCE, INTEGRATED ” 日建グループのタグラインは、「多彩な経験を組み合わせ、豊かな体験を届ける」というメッセージです。Planners, Architects, Engineers といった専門性を融合し、想いと知恵と技術を集中することで、新しい価値を持つ空間づくりや、社会の仕組みづくりに挑戦し、クライアントと社会に貢献していく私たちの姿勢を表しています。

また、「経営計画2021-25」には、VISIONとして「社会環境デザインプラットフォームへ向けた進化」が記されています。そのうえで、数々の境界を超えて社会課題解決の先導役を担うこと、その最優先課題は「カーボンニュートラル実現」であると書かれています。

日建設計が設計した建築から排出される温室効果ガスは日本全体のおよそ100分の1にもなります。このことを重く受け止め、2021年3月に「気候非常事態宣言」を表明しました。数多くのクライアントと共創する機会を頂いている日建設計が、果たすべき役割と責任に限りはありません。

TCFDは数多くのクライアントが開示しています。そのTCFDを日建設計も開示することで、クライアントの取り組みをトレースし、提案を一連のストーリーに昇華させることができると考えています。また、日建設計の業務を俯瞰して全ての役職員が気候変動問題に取り組む契機になります。

このように、気候変動問題は、“EXPERIENCE, INTEGRATED ” に込められた想いを最大限に発揮して取り組むべき課題です。TCFD開示により、クライアントをはじめとするステークフォルダーとの意識共有が強く進むことを期待しています。

TAG

2022年10月 TCFDの提言に賛同し、TCFDコンソーシアムに加入

2022年10月 TCFDの提言に賛同し、TCFDコンソーシアムに加入

ガバナンス

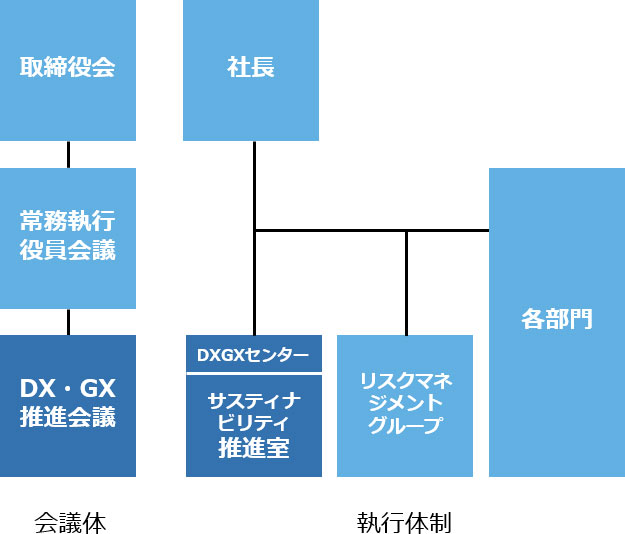

DXGX推進会議

DXGX推進会議は社長、部門統括、関係する執行役員らで構成され、気候変動により日建設計の事業にもたらされるリスクと機会について、継続的な把握を行うとともに、それに対応する戦略や施策の意思決定を行い、PDCAの仕組みを構築し、常務執行役員会議(*1)および取締役会に報告します。

*1 常務執行役員会議:当社役員会

サスティナビリティ推進室

サスティナビリティ推進室は、経営企画グループ、リスクマネジメントグループ、設計監理部門、エンジニアリング部門、都市・社会基盤部門をはじめとする部門、グループとの強い連携により、全社の様々な活動をつなげます。

サスティナビリティ推進室は、関連する外部諸団体とも強く連携し、広く社会のサスティナビリティに関する取り組みを加速させるエンジンとなります。

戦略

① 主なリスクと機会

主な事業機会は、新たな市場ニーズの発生に伴う建築の設計監理業務やコンサルティング業務の需要増加や、気候変動対策に向けた、新たな枠組みの必要性が増大することによる上流・下流事業の増加と認識しています。

主なリスクは、エネルギー・資材のコスト増加による建設業界の需要減、市場ニーズの変化や政策転換・ 法規制への対応によるコスト増加、不確実な社会情勢における適切な品質確保、自然災害による資産の損傷です。

*2 ZEB:Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

*2 ZEB:Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

*3 LCA:Life Cycle Assessment(ライフサイクルアセスメント)

*4 GHG:Greenhouse Gas(温室効果ガス)

② 事業が受ける財務面での影響度

認識されたリスクが、財務面の影響度を与える場合には、サスティナビリティ推進室が、詳細分析を実施、リスクをSCOPE 1, 2 および SCOPE 3 に分類します。

SCOPE 1, 2 に関するリスクについては、そのシナリオに対する自社の施策(自社保有不動産に対するカーボンニュートラル改修、およびカーボンクレジット等の購入)を実施します。

また、SCOPE 3 に関するリスクについては、それを低減する活動(新技術開発に関する社内投資や、社外機関との連携などの投資)に係る投資額を算出し、それらへの投資を当社の単年度計画および 中・長期計画に盛り込み、継続的な取り組みを可能とする仕組みを導入します。

また、サスティナビリティ推進室が上記で認識された気候関連リスクをリスクマネジメントグループと一体となって管理することで、気候関連リスク等を全社的なリスク管理に統合します。

③ 対応方針

ⅰ) 新たな価値提供、ⅱ) 新たな枠組み提供、ⅲ) 自社活動の発信、の3つを強化する方針です。

ⅰ) 新たな価値提供

新たな価値提供として以下の項目を想定しています。

・経営者視点を考慮した設計業務(建設・運用起因CO2の削減、再生可能エネルギーの確保等)。

・上流のコンサルティング業務(今後の地域のあり方を展望した柔軟なシステムづくり、サプライ チェーンを理解した支援等)。

・ 下流の性能検証事業や不動産の価値向上事業。

中期経営計画においては、業務領域を上流と下流、さらには国や自治体を含めた社会システムに広げることを目標としていますが、その取り組みを環境観点で強化します。日建設計の環境視点の取り組みは長い歴史を持ちますが、今後の機会増加に伴い、全社一丸となり顧客のサスティナビリティ意識を喚起し、サスティナビリティ観点の価値を積極的に提供する取り組みが必要と考えております。

ⅱ) 新たな枠組み提供

建設起因CO2(Embodied CO2)排出の算出ツールを開発して提供する枠組み、建築物の環境性能評価指標の枠組みなどを新たに提供することを想定しています。その際には、クライアント、学協会、企業団体などとの連携を通じた取り組みを想定しています。

また、環境性能を向上させる共同開発・共同事業を実施する想定です。そのため、日建設計では、社会課題に対する業界の垣根を超えた解決策の提供を強化するオープンプラットフォームの構築に取り組んでおります。

ⅲ) 自社活動の発信

日建設計自体の企業活動に起因する温室効果ガス排出ゼロを目指して、最高効率システムや再生可能エネルギーの導入、デジタル技術の活用、個々人CO2排出量算定アプリの導入を図っていきます。さらには、社会への啓発活動も想定しています。

「気候非常事態宣言」、「サスティナビリティレポート」 、「6つの提案」等を通じた情報開示はその取り組みの一環と位置付けております。外部への情報開示により、社会との共感・連携を実現し、社会全体での環境問題解決が促進されると考えています。

リスクマネジメント

リスクマネジメントの体制

戦略・経営リスクについては、経営企画グループにおいて、将来起こりうるリスクおよび機会についての仮説構築を行います。中期経営計画への反映が必要な場合は見直し案を作成し、常務執行役員会議において議論し、取締役会において承認します。

気候変動リスクへの対応

物理的リスクがさらに増大すると予測される場合は、BCP推進連絡会において報告を行うとともに、必要によりリスクマネジメントグループおよびコーポレート部門が中心となってBCP計画の見直しを行います。

指標と目標

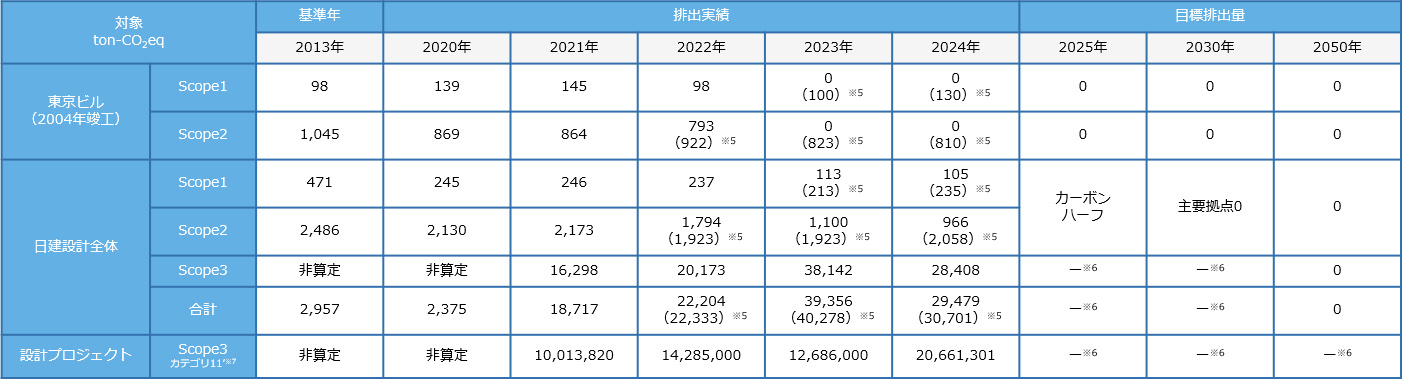

①日建設計の業務活動に伴うCO2排出量

②日建設計が設計したプロジェクトから排出されるCO2排出量

③設計中のプロジェクトのCO2排出量に対する配慮

DO : すべてのプロジェクトを対象に行うデザインオリエンテーション。

DR : DOで確認された目標が、基本設計に反映されていることを確認するデザインレビュー。

NDG : 日建設計初のデザイン戦略、「NIKKEN DESIGN GOALS」。15のカテゴリに分類。

対象区分とSCOPEごとの目標値(KPI)一覧

※5 再エネプランを活用していない場合

※5 再エネプランを活用していない場合

※6 -:現時点では目標を定めないが、排出量の実績管理を行います。

※7 Scope3カテゴリ11’ 日建設計が設計した建物の使用(使用者による建物の使用、50年間)