都市と地域のデザインを通して

みどりを身近な暮らしに取り戻す

「Nikken Green Initiative」

Scroll Down

日建設計では、ランドスケープと都市やインフラ、建築が一体となった自然の力に基づく課題解決(Nature Based Solution)を軸にしたアプローチを、積極的に取り入れていく必要があると考えています。そこで、都市生活者が自然との関わりを取り戻すために、「みどりの復興(Green Recovery)」というテーマのもと、日建グループの専門領域を活かした具体的な目標を立て、「Nikken Green Initiative」(以下NGI)と題した研究をスタートしました。誰もが豊かな自然を享受できる社会の実現に向けた“きっかけ(=イニシアティブ)”となることを目指した、同研究についてご紹介します。

CATEGORY

なぜ今、都市にみどりを取り戻すことが必要なのか?

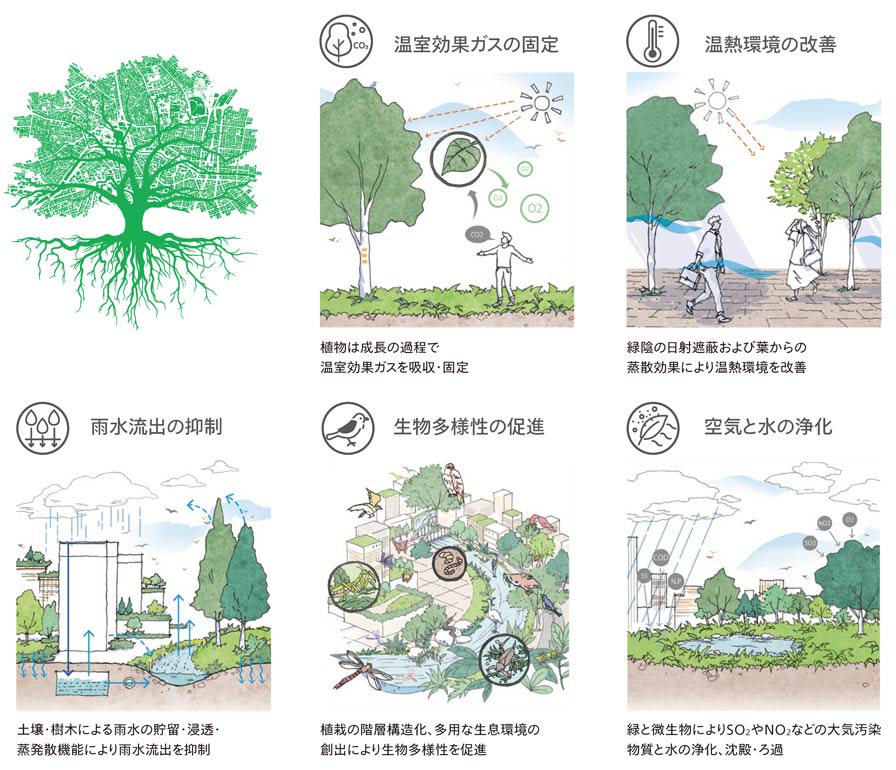

また、都市の面積は地球表面のわずか2%にもかかわらず、温室効果ガス排出量の78%の責任を負っているといわれるほど。たとえ都市計画の専門家でなくとも、多くの人が「身の回りに緑があったほうが心地よい」という感覚を持っているはず。2050年には世界人口の7割が都市に住むといわれるなかで、そこに暮らす人たちのウェルビーイングの観点からも緑の重要性は高まっているのです。

地球規模の環境課題

地球規模の環境課題

私たち日建設計が、NGIの研究をスタートさせるきっかけとなったのは、「今、緑を取り戻さなければ、都市そのものの魅力が失われてしまう」という危機感でした。都市の機能を維持しながら、「どのように」緑を取り戻すのか(=HOW)、そして「どのような」緑を取り戻すのか(=WHAT)。HOWとWHATをつなげて、緑の価値を指標化・見える化することが、社会に対するランドスケープ・アーキテクトの存在意義ではないかと考え、3年以上の期間をかけて取りまとめたのが、このNGIなのです。

ここからは、私たちがNGIで掲げた「3つの目標」を順にご紹介します。

NGIにおける3つの目標

NGIにおける3つの目標

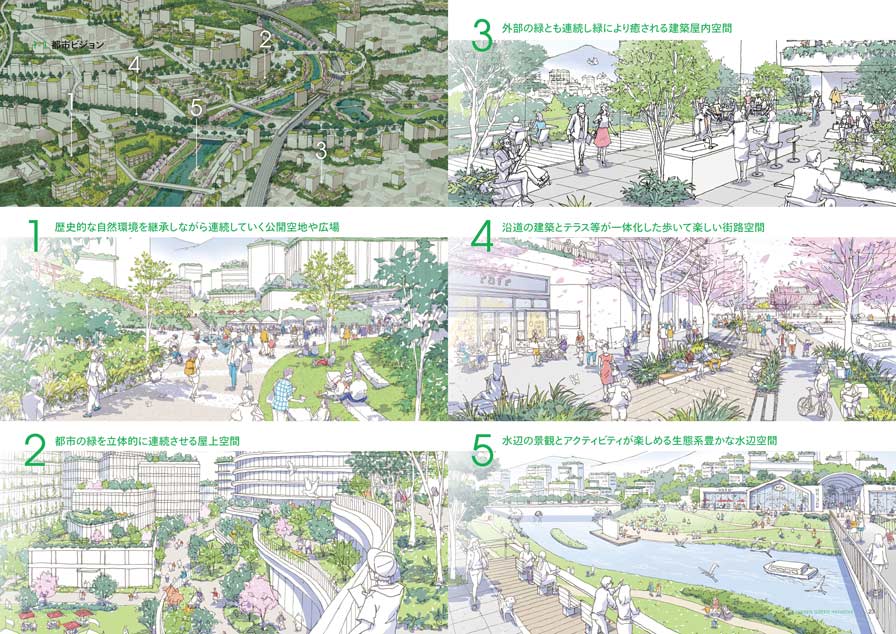

1:自然共生型の都市ビジョン

社会・経済・文化・都市機能を保持・更新しながら緑を取り戻す

NGIによる都市ビジョン

NGIによる都市ビジョン

そうした日本古来の特性や地域の自然資源を活かし、再生していくための基本戦略は、緑を「ひらく」→「つなぐ」→「ひろげる」こと。個別の開発やプロジェクトで緑を再生し、それを周囲の環境に開くことで「点」をつなぎ、地域や都市全体に「面」として広げていくことが重要だと考えたのです。

インフラの再生で都市のみどりを広げた事例 柏の葉アクアテラス©forward stroke inc.

インフラの再生で都市のみどりを広げた事例 柏の葉アクアテラス©forward stroke inc.

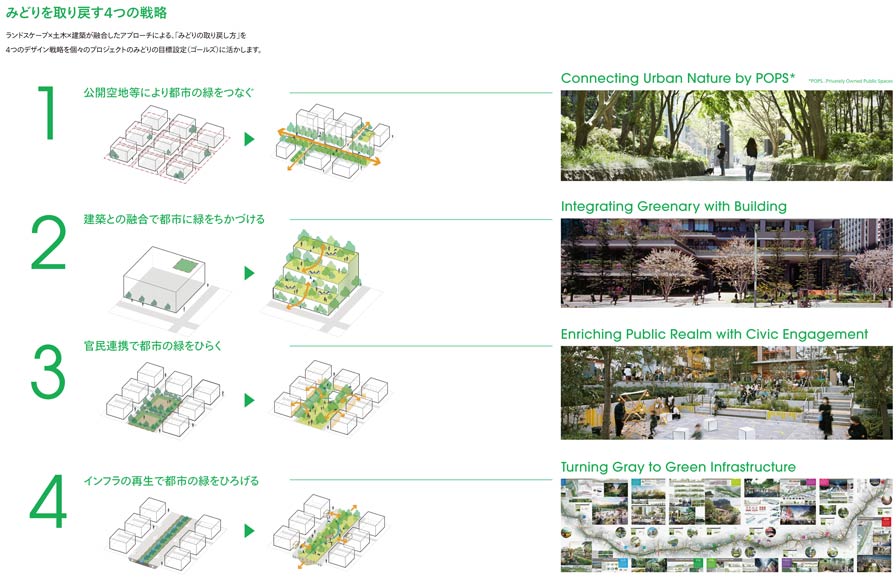

2:みどりを回復する戦略

ランドスケープ×インフラ×建築が融合した4つのアプローチ

みどりを取り戻す4つの戦略

みどりを取り戻す4つの戦略

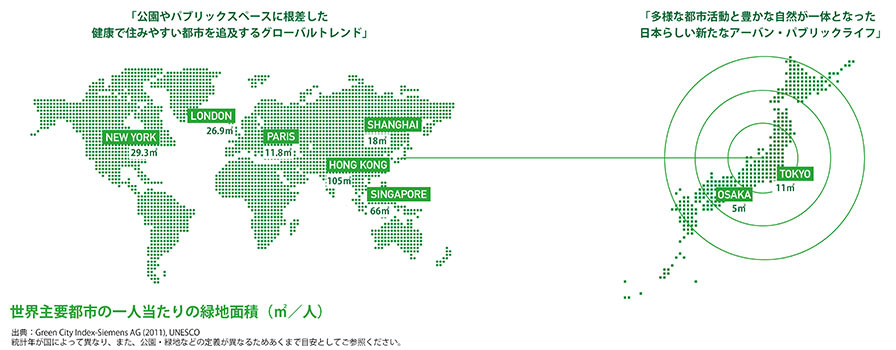

グローバルからみた見た日本のみどりの状況

グローバルからみた見た日本のみどりの状況

また、公開空地だけでなく屋上や屋内緑化などによって立体的な緑をつくり「2.建築との融合で都市に緑を近づける」ことや「3.官民連携で都市の緑を開く」ことも重要。さまざまな人たちがその場に関わり多様なアクティビティが生まれることで、緑とまちがつながるからです。さらに、鉄道跡地や道路空間といった「4.インフラの再生で都市の緑を広げる」こと。役目を終えた“グレーインフラ”をパブリックスペースへと転換することは、都市に大きなインパクトを与えるでしょう。

NGIでは、これまで日建設計が手がけてきた国内外のプロジェクトを、この4つのデザイン戦略に分けて紹介しています。

公開空地により都市のみどりをつなげた事例 アイガーデンエア©forward stroke inc.

公開空地により都市のみどりをつなげた事例 アイガーデンエア©forward stroke inc.

3:みどりの環境価値の見える化

価値を定量化・可視化する5つの指標「みどりのものさし」

緑の環境価値を評価する「みどりのものさし」の評価項目

緑の環境価値を評価する「みどりのものさし」の評価項目

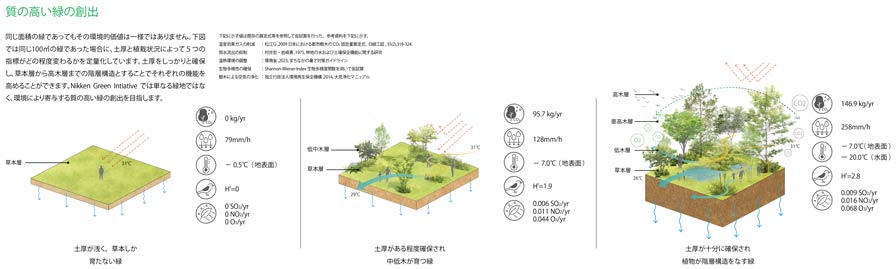

質の高い緑の創出

質の高い緑の創出

グラングリーン大阪における環境価値可視化

グラングリーン大阪における環境価値可視化

ターミナル駅前に緑豊かなパブリックスペースを生み出した事例 グラングリーン大阪©日建設計

ターミナル駅前に緑豊かなパブリックスペースを生み出した事例 グラングリーン大阪©日建設計

ムーブメントを起こし、環境時代の新たなプラットフォ—ムを世界へ

東京都において20年間に日建設計が関与した緑化量

東京都において20年間に日建設計が関与した緑化量

「Nikken Green Initiative」は、あくまで“きっかけ”にすぎません。また、本研究メンバーだけでできることは非常に限られており、「緑の価値を再認識するためのムーブメントをつくっていきたい」と語っているとおり、このような取り組みが、様々なステイクホルダー間での議論のきっかけとなり、やがて共通した価値感として広がっていくことが重要と考えています。

「みどりのものさし」の活用を通じて、さまざまな開発事業者や専門家と連携して、各プロジェクトをデータベース化していくこと。そして、緑を増やすことでどんな効果が現れるのか、都市スケールでシミュレーションを重ねていくこと。“課題先進国”日本から発信するNGIが、これから開発が進む世界の都市にも貢献できる、環境時代の新たなプラットフォームとなることを願っています。