自然共生時代のランドスケープ主導のマスタープラン

シンガポール・レールコリドー

Scroll Down

気候変動対策として、また都市の暮らしを豊かにするインフラとして、緑やパブリックスペースの重要性がますます高まっています。2015年にスタートした「レールコリドー」は、シンガポールを南北に縦断する旧マレー鉄道跡地をパブリックスペースとして再生するプロジェクト。全長24km、約100haにもおよぶ壮大な国家プロジェクトは、どのようにして実現したのか。日建設計が描く、自然共生時代にふさわしいランドスケープ主導のマスタープランをご紹介します。

全長24km、約100haにおよぶ、広大なパブリックスペースの再生

そもそも「レールコリドー」とは、2011年に廃線となりマレーシアから返還された鉄道跡地の通称で、シンガポールの国土を南北に縦断する、全長24km、約100haもの広大な空間です。廃線跡地の活用事例としては、パリのプロムナード・プランテ(1986年)、ニューヨークのハイライン(2011年)などがありますが、レールコリドーは他に類を見ないほどのスケール。しかもそれが高架上ではなく、まちと直接つながる地上に存在しているのですから、その再生は市民に与える影響も非常に大きい、まさに国家をあげた一大プロジェクトといえるものでした。

シンガポールの国土中央を縦断するレールコリドー(旧マレー鉄道廃線跡地)

シンガポールの国土中央を縦断するレールコリドー(旧マレー鉄道廃線跡地)

パブリックスペースから、新しいライフスタイルを描く

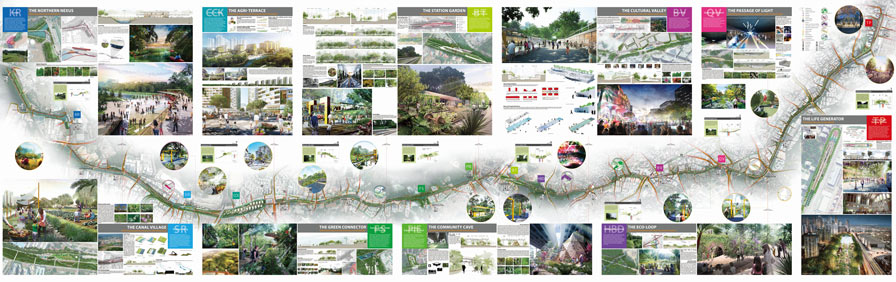

テーマは「Stitching the nation with lines of life」で、シンガポールの国土を東西に分断していた鉄道をコミュニティを結ぶ“ステッチ(縫い目)”として再生していくことを目指す。単線の「LINE」ではなく、複数形の「LINES」としたのは、いろいろな人たちがここを訪れ行き交うことで、新たにできる無数の「生活の線」が国を縫い合わせていくという思いからでした。

レールコリドーが周辺のまちに開かれることで生まれる様々な暮らしの風景を描く

レールコリドーが周辺のまちに開かれることで生まれる様々な暮らしの風景を描く

また、提案にあたっては、日建設計の都市デザイナーやランドスケープアーキテクトはもちろん、現地のランドスケープ事務所やエンジニアリング事務所、各分野の専門家など、領域横断的なチームを編成しました。プロジェクトメンバーが大切にしていたのは、とにかく「ランドスケープファースト」であること。その言葉どおり、何度も現地へ足を運び、実際にレールコリドーを歩いて、緻密な調査と分析を繰り返していきました。

ランドスケープ主導のマスタープランとは?

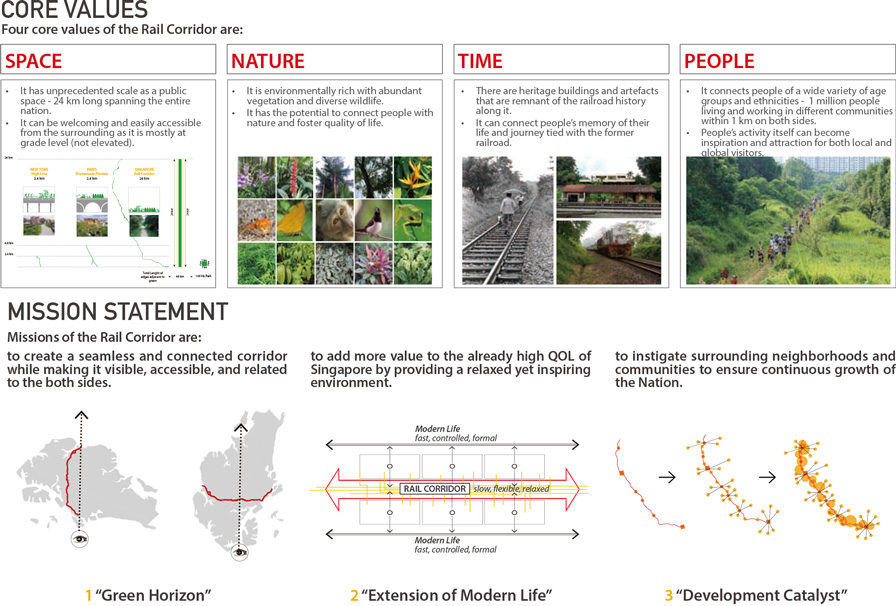

上段:レールコリドーが持っている「4つの価値」、下段:レールコリドーが目指す「3つの目標」

上段:レールコリドーが持っている「4つの価値」、下段:レールコリドーが目指す「3つの目標」

土地を読み解き、歴史やコンテクストを読み解き、コミュニティを読み解き、最終的にはシンガポールという国を読み解く。エリアごとのキャラクターを理解し、その価値を10か所のノードに落とし込み、24kmがひと続きのパブリックスペースとなるようにまとめていく。こうした構築の手法こそが、私たち日建設計が考える「ランドスケープ主導のマスタープラン」なのです。

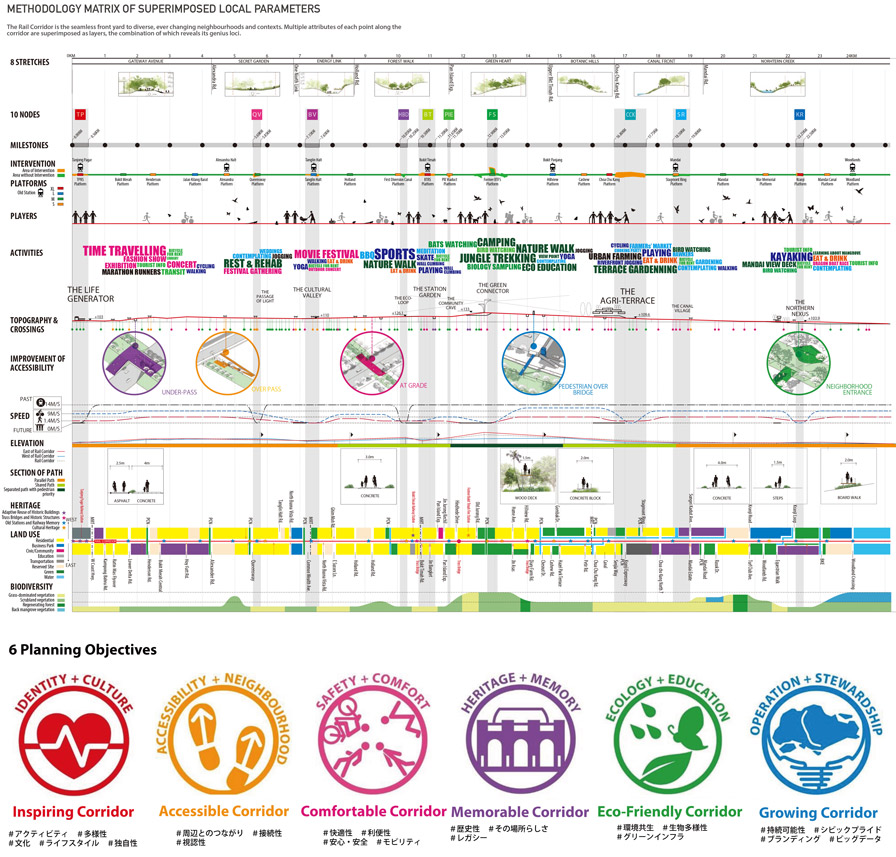

上段:長さ24kmの特徴(アクセス、土地利用、交通、地形、植生など)を一瞥できるようにした敷地分析のマトリックス、

上段:長さ24kmの特徴(アクセス、土地利用、交通、地形、植生など)を一瞥できるようにした敷地分析のマトリックス、

下段:レールコリドーに多様性を生み出す6つのストーリー

そして2016年には、いよいよ先行開発区間の設計がスタート。周辺住民を対象にしたワークショップのほか、シンガポール政府や市民団体、専門家などへのヒアリングを行い、さまざまな意見をマスタープランにフィードバックしていきました。こうして、トップダウンだけでもボトムアップだけでもない、市民とともにつくる新しいパブリックスペースが生まれたのです。

既存の駅舎を残して再生したBukit Timah Railway Stationは、周辺住民の憩いの場となっている。

既存の駅舎を残して再生したBukit Timah Railway Stationは、周辺住民の憩いの場となっている。

©Fabian Ong

必要なのは「長期的な視点」と「境界を越える意識」

かつてマレー鉄道は、シンガポールという国を分断するマイナスの要素でしたが、今ではまちとまちをつなぐ、本当の意味でのパブリックな空間に変わりました。またノードが賑わうことで、そこを起点に各エリアがつながり、分断をつなぎとめる触媒となっている。そこに、パブリックスペースの強みと価値を感じました。

-

緑に囲まれた区間はランナーに人気。

緑に囲まれた区間はランナーに人気。

©Fabian Ong -

日常的な生活動線としても活用されている。

日常的な生活動線としても活用されている。

©Nikken Sekkei

-

トラス橋や線路を歴史遺産として活用。

トラス橋や線路を歴史遺産として活用。

©Fabian Ong -

高温多湿な気候に不可欠な屋根付の休憩所。

高温多湿な気候に不可欠な屋根付の休憩所。

©Fabian Ong

-

豊かな緑が人々を出迎えるBukit Timahのエントランス。

豊かな緑が人々を出迎えるBukit Timahのエントランス。

©Fabian Ong

公共空間整備であるレールコリドーと民間開発によるパブリックスペースとが一体的に整備され、美しく使いやすい空間形成がなされている。

公共空間整備であるレールコリドーと民間開発によるパブリックスペースとが一体的に整備され、美しく使いやすい空間形成がなされている。

©Fabian Ong

日建設計はこれからも、レールコリドーで得た知見を活かして、自然に根差した新しいパブリックスペースのあり方を模索し続けていきます。また、国内外のさまざまなプロジェクトを通じて、そうしたムーブメントを広げていきたいと考えています。