連載:監理とは何か 第1回

建物のライフサイクルに寄り添うコンダクター

住哲也(設計監理部門 監理グループ プリンシパル)に聞く

Scroll Down

建築をつくり維持管理する過程で重要な役割を果たす「監理」とは何か——、

4回シリーズで探ります。

一般的にマネジメントなどの意味で使われる「管理」とは異なる建設業界独特の呼称「監理」。1950年に制定された建築基準法では、特定建築物の建築主に対して「建築士を工事監理者に定めなければならない」ことが義務づけられています。ここに義務づけられた工事監理者は、工事が設計図通り安全に行われているかを確認する役割を担っています。

日建設計では監理の役割として「クライアント(建築主)の利益を守る」ことを掲げ、社会にとって建築がより豊かな価値を生むことを目指しています。

第1回目は、監理業務の創造性と魅力に迫ります。

クライアントの利益を多角的かつ長期的な視点で支える「日建設計の監理」

その監理グループを率いる住哲也プリンシパルに「クライアントの利益とは何か」を問うと、「まずは建物の健全性や安全性を守ること」だと言います。「社会資本としての建築は、それが損なわれると建築主だけではなく、利用者の命や周辺の建物を毀損する可能性があり、そのために高度な専門知識を備えた工事監理が必要」なのです。

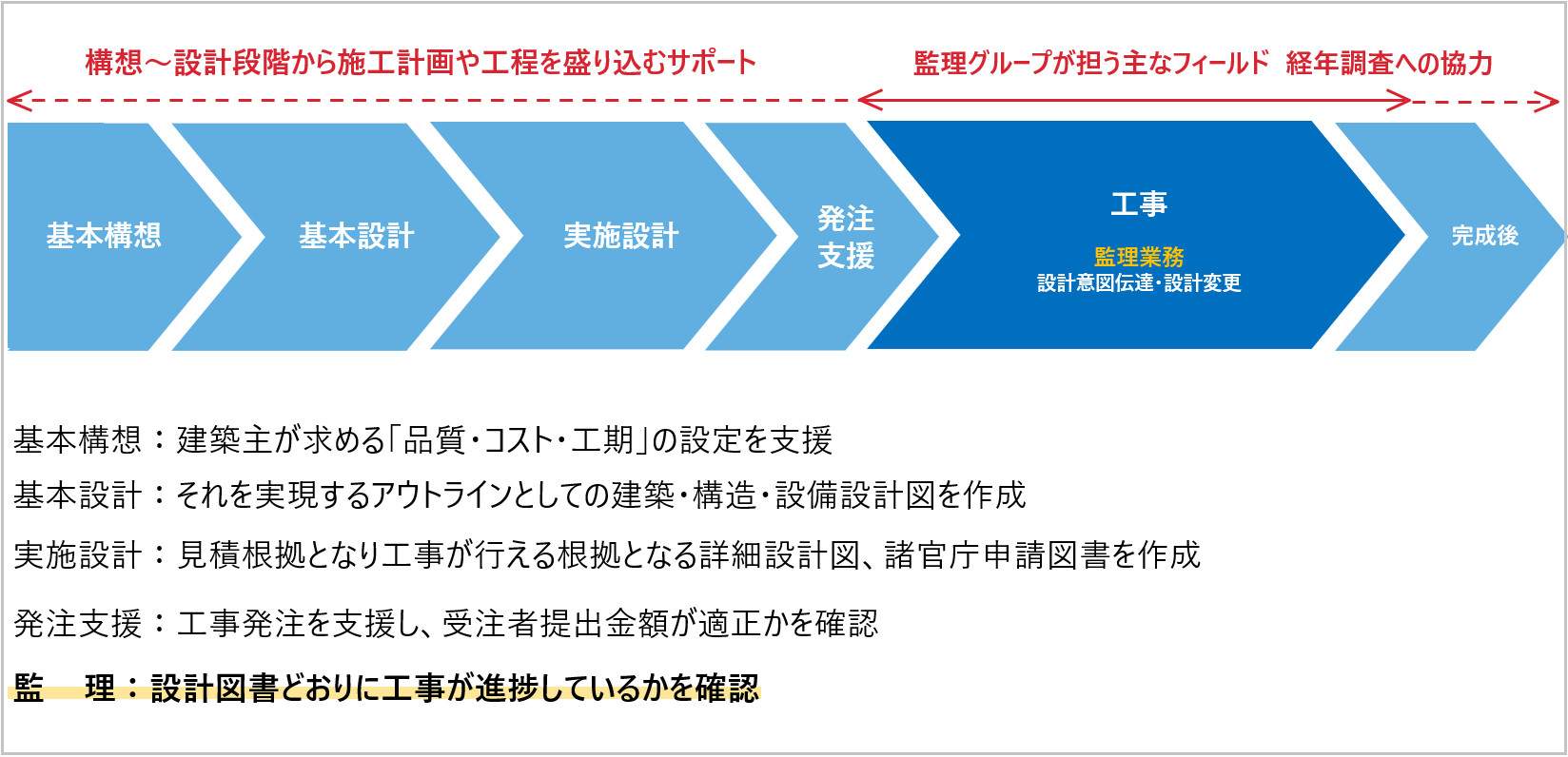

日建設計の監理グループは、工事監理以外にも基本構想や設計段階でのサポートや発注の支援を行い、建物のライフサイクル全般にわたる品質向上に貢献

日建設計の監理グループは、工事監理以外にも基本構想や設計段階でのサポートや発注の支援を行い、建物のライフサイクル全般にわたる品質向上に貢献

関係者の知見をインテグレートする

日建設計の品質管理の歴史120年の歩み

日建設計の品質管理の歴史120年の歩み

「みんなで気持ちよく建築をつくる」

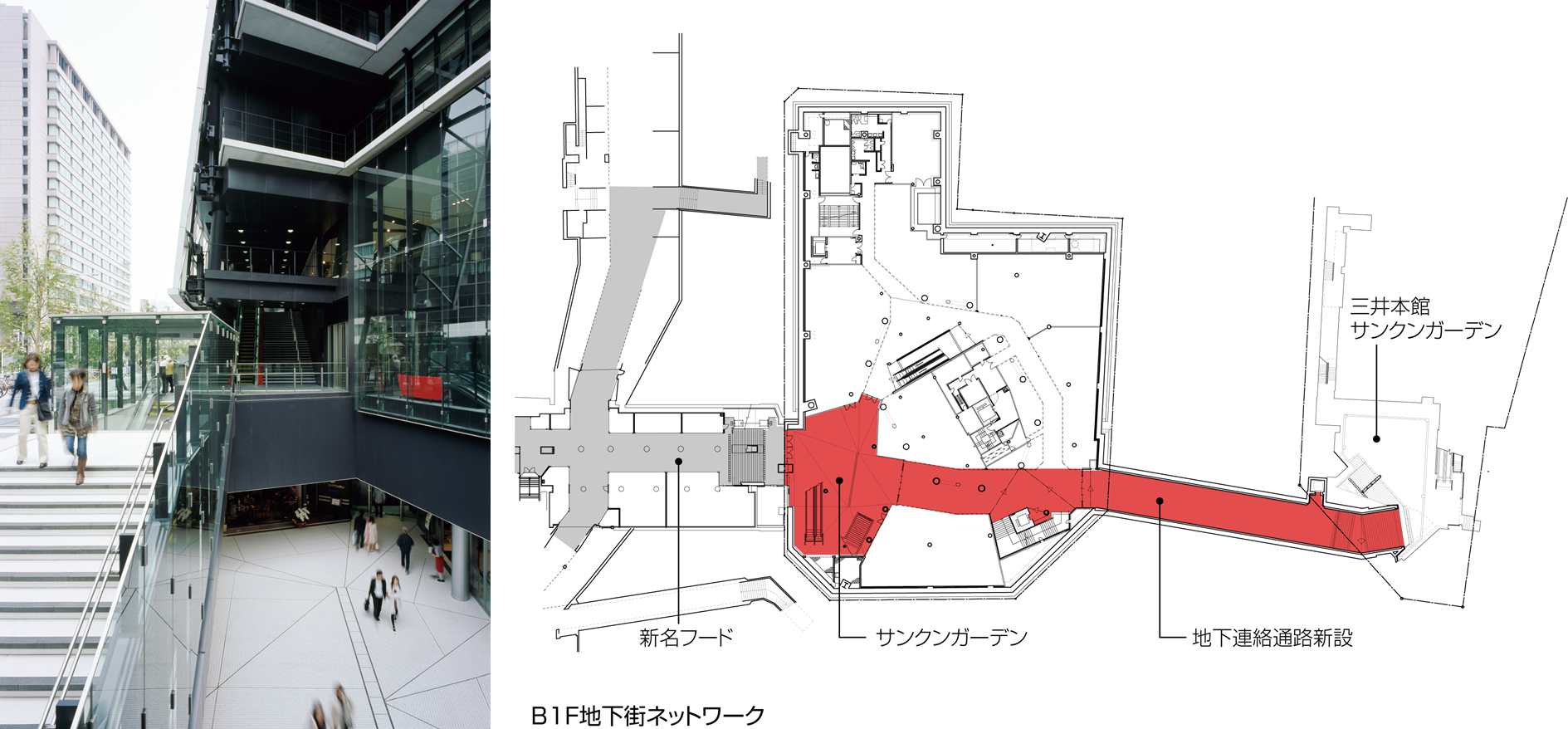

「モード学園スパイラルタワーズ」では敷地南側の地下に連絡通路を設け、駅前の地下街から南の街区へと連続する地下街ネットワークの延伸に貢献した。 写真左:サンクンガーデン©鈴木研一

「モード学園スパイラルタワーズ」では敷地南側の地下に連絡通路を設け、駅前の地下街から南の街区へと連続する地下街ネットワークの延伸に貢献した。 写真左:サンクンガーデン©鈴木研一

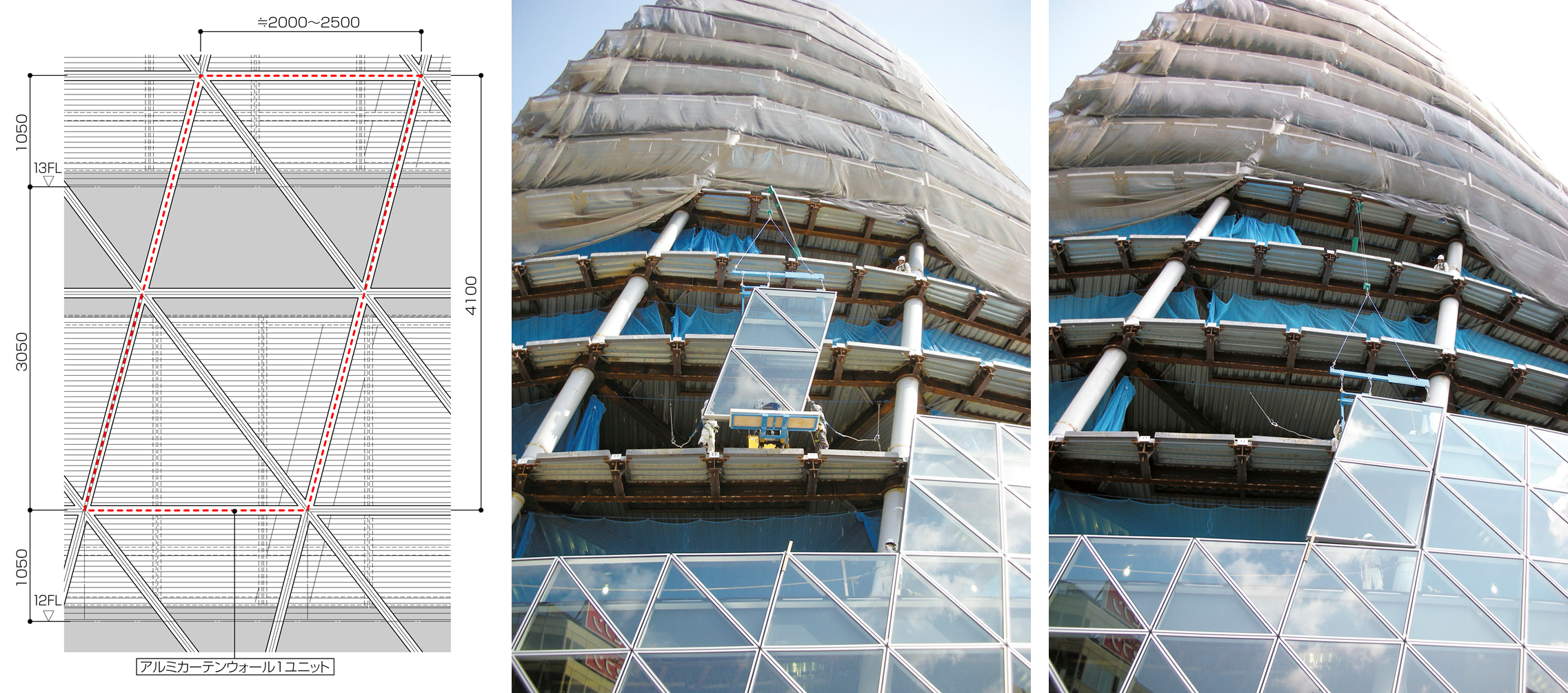

「モード学園スパイラルタワーズ」のシンボリックな外観を形成する、アルミカーテンウォールユニット取り付けの様子。

「モード学園スパイラルタワーズ」のシンボリックな外観を形成する、アルミカーテンウォールユニット取り付けの様子。

ずばり、監理業務の魅力とは?

「自分では演奏しないけれど、みんなが気持ちよく演奏できるようにする、指揮者のようなものかな。スパッとリズムが合ったとき、職人さんが自慢げな顔で見てくれるのが嬉しい」。

複数の主体がもつ知識や創造力を融合させる監理力。それが建築の高い品質を支えているのです。

次回は、日建設計監理業務の4つのはたらきと独自の支援体制について解説します。