連載:監理とは何か 第2回

監理技術者集団が挑む、

建設の品質向上と工事の円滑化とは

小日向敬(設計監理部門 監理グループ シニアダイレクター)に聞く

Scroll Down

創業以来120年以上の歴史を誇る日建設計の監理。

個人の知見や資質のみに頼るのではなく、合理的で組織的かつ効率的に監理業務を行うため、1992年に社内資料「監理技法」を編纂しました。それは設計図の読み方から各種工事の検査や確認の心得まで、長きにわたり蓄積してきた知見が詰まったもので、いわば日建設計の監理のバイブル。現在も改訂を続けています。

その第1部第1章で日建設計が定義している「監理の4つのはたらき」について、今回は解説します。また後半ではこの4つのはたらきをより効果的に実践するために監理グループ内に新設された「施工技術室」のサポート体制についてお伝えします。

日建設計が定義する監理の4つのはたらき

——設計から施工まで円滑なマネジメント

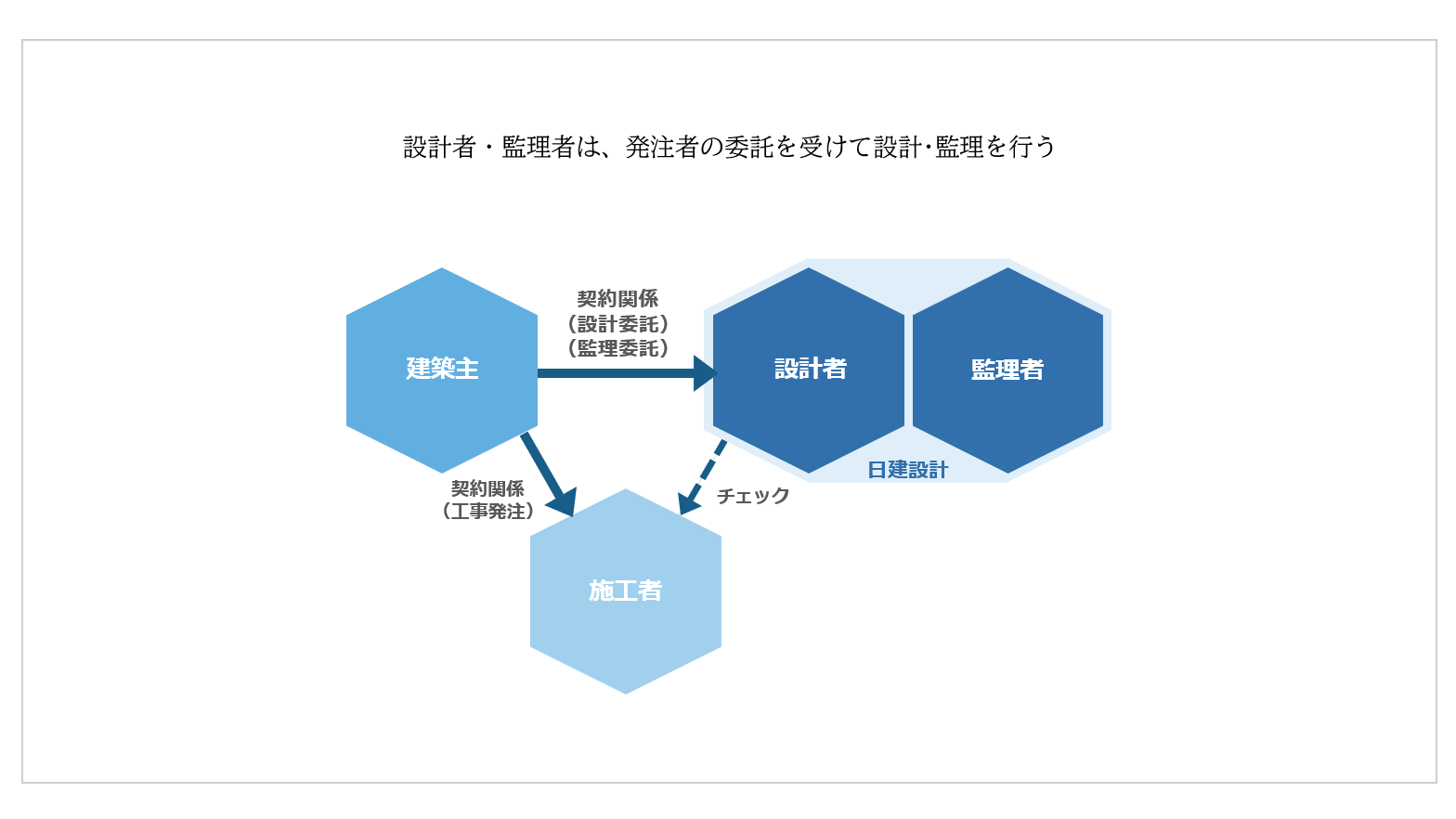

日建設計の監理は、発注者・設計者・施工者などさまざまなステークホルダーに対して中立的な立場で品質管理を行う

日建設計の監理は、発注者・設計者・施工者などさまざまなステークホルダーに対して中立的な立場で品質管理を行う

工事監理を設計事務所が行うメリットとは何か——。監理グループの小日向敬シニアダイレクターは「設計者の意図をきちんと汲み取り、施工業者の技術を考慮した上で、発注者にとって利益となる工事監理を行うことができる」と説明します。

設計から竣工まで、さまざまなステークホルダーが関わる建設現場で、専門的な知見を活用して中立的な立場で第3者の視点をもって建築の品質を確保する、それが設計事務所による監理といえます。

日建設計では、「監理のはたらき」として以下の4つを定義づけています。

設計から竣工まで、さまざまなステークホルダーが関わる建設現場で、専門的な知見を活用して中立的な立場で第3者の視点をもって建築の品質を確保する、それが設計事務所による監理といえます。

日建設計では、「監理のはたらき」として以下の4つを定義づけています。

日建設計監理のはたらき① 何を作るかを確かめる

日本では、設計図には子細を書きすぎず、施工者に具体的な作り方を委ねる文化があります。それは施工者の技術や独創性に敬意を払った慣習ですが、そのためには設計者が描いた図面の意図をきちんと読み込み、施工図に反映させる必要があります。同時に設計図書に書かれた品質や機能が施工図と適合しているかを確認します。

日建設計監理のはたらき② どう作るかを確かめる

施工図ができた後、施工方法の検討をしなければなりません。どういう手順でつくれば機能や品質を担保し、かつ円滑な工事を行えるかを施工者と確認し合うプロセスです。工事が進むと見えなくなってしまう部分の瑕疵を防ぐためにも、工事過程のさまざまな場面で、施工計画書や施工要領書、工場での製作要領書などを検討し、作り方の検査を重ねていきます。

日建設計監理のはたらき③ 作られたものを確かめる

施工中・施工後の検査でもまた、機能や品質が設計通りにできているかを確認します。この段階でもしも不具合が発見されると、工事のやり直しや工期の延期になり、関係者の不利益につながります。「それを未然に防ぐためには①②に注力する必要がある」と小日向シニアダイレクター。日建設計の監理は、施工者と異なる視点で工事の精度を見極めることで、発注者の利益を守っています。

日建設計監理のはたらき④ 工事運営に対し助言する

①〜③は建築基準法で定められた工事監理の範疇ですが、日建設計ではそれに加えて工事運営に対して施工者に助言をすることを監理業務に位置づけています。工事運営とは、「工事計画、施工計画にとどまらず、発注者や設計者、施工者やメーカーなどステークホルダーの多い現場でのマネジメント」と小日向シニアダイレクターは説明します。

それを実践する秘訣は「段取り七分、腕三分」と、社内で伝えられてきた監理心得を語ります。「上手く現場を仕切れる監理者は、しっかりと段取りができている。明日とか来週のことだけではなく、竣工までの段取りが見えている」。

ここでいう「腕」とは、施工図チェックや施工検査など技術的な知識を指します。一方「段取り」とは、「施工者や関係者を交えた早い段階での意識共有や課題解決」。例えば配筋工事では、構造図の意図や配筋要領を施工者と読み込み、手順を事前に打合せすることで、現場の作業がスムースになります。小日向シニアダイレクター曰く「現場で信頼され、関係者の仕事が円滑に進むためのハブとなる役割を担うのが監理の醍醐味です」。

監理者が4項目をバランスよく実践していくことで、品質確保に加え、工事プロセスの合理化や効率化、円滑化を行うことを日建設計は目指しています。

ここでいう「腕」とは、施工図チェックや施工検査など技術的な知識を指します。一方「段取り」とは、「施工者や関係者を交えた早い段階での意識共有や課題解決」。例えば配筋工事では、構造図の意図や配筋要領を施工者と読み込み、手順を事前に打合せすることで、現場の作業がスムースになります。小日向シニアダイレクター曰く「現場で信頼され、関係者の仕事が円滑に進むためのハブとなる役割を担うのが監理の醍醐味です」。

監理者が4項目をバランスよく実践していくことで、品質確保に加え、工事プロセスの合理化や効率化、円滑化を行うことを日建設計は目指しています。

基本構想から完成後まで一貫した技術支援

——施工技術室を設立

設計図書から工事までを円滑につなげる「設計図の強靱化」を目的に2020年10月、日建設計エンジニアリング部門内に施工技術室を立ち上げました。これまでも監理グループ内に相談先はありましたが新たに専門部署として組織され、基本構想段階から建物の完成後まで、建築のライフサイクル全般に寄り添い、社内外に対して技術支援を行う、グループ会社を横断したプラットフォームです。小日向シニアダイレクターほか数名のダイレクターが窓口となり、施工方法や工事工程など社内で気軽に「よろず相談」できる体制を整えています。また必要に応じて高度な専門的知識を備えた技術者が協働しさまざまな場面での課題解決にあたる、国内の設計事務所では初の画期的な取り組みです。

以下の3つが主な業務内容です。

以下の3つが主な業務内容です。

施工技術室の業務① 計画・設計に施工性検討を盛り込む

基本構想の段階から適切な工期の設定や施工性の検討等を行い、計画深度や精度に合わせて段階的にサポートを行います。例えば、大規模都市開発で地下を掘る場合など、工期は予算にも大きく影響します。初期段階から発注者の利益やリスクを技術的に検討することで、それを設計にフィードバックし、コストオーバー、タイムオーバーなどを未然に防ぎます。

施工技術室の業務② 特殊プロジェクトに対する施工技術支援を実施

工事難度が高いプロジェクトでは、初期段階から施工技術支援室員が設計チームに加わり、発注者の前でプレゼンテーションを行うこともあります。

日建設計がコンサルティングを行っている渋谷駅周辺の再開発、設計監理を行った「渋谷スクランブルスクエア」(2019年)では複雑な地下工事や狭小敷地での施工、旅客動線整理などさまざまな困難を「事業者・施工・設計監理の三つ巴で克服した」と小日向シニアダイレクターは言います。そうした専門的スキルが、今後の再開発など高度な知見を必要とするプロジェクトに活かされていきます。

日建設計がコンサルティングを行っている渋谷駅周辺の再開発、設計監理を行った「渋谷スクランブルスクエア」(2019年)では複雑な地下工事や狭小敷地での施工、旅客動線整理などさまざまな困難を「事業者・施工・設計監理の三つ巴で克服した」と小日向シニアダイレクターは言います。そうした専門的スキルが、今後の再開発など高度な知見を必要とするプロジェクトに活かされていきます。

施工技術室の業務③ 設計者等の施工技術に関する認識・知識を深化

設計図は施工性を考慮したものでなくてはなりません。施工性が悪いという理由で設計変更が発生したり、それによるコストの増加や工期の延長などのトラブルを防止するため、設計図強靱化に取り組んでいます。

技術コンサルで建築主をサポート

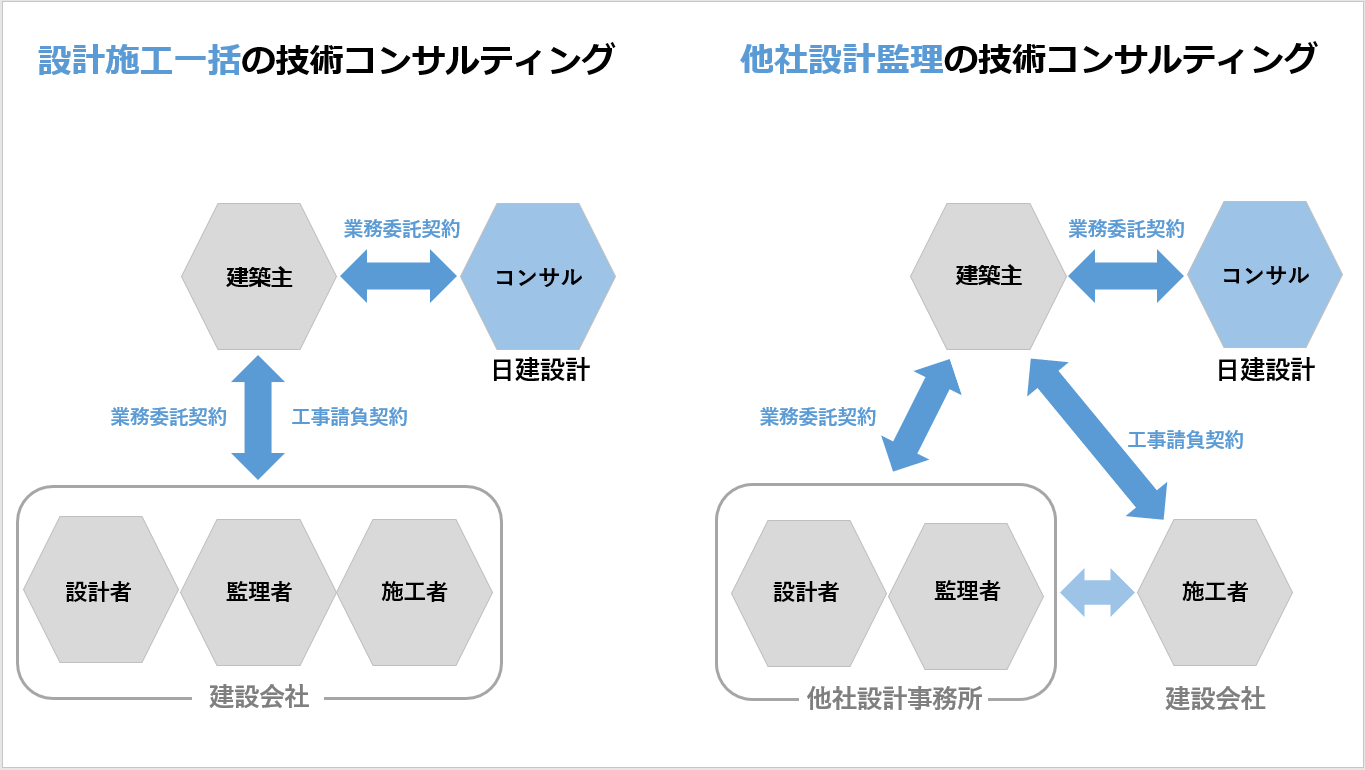

施工技術室では、大型ショッピングセンター建て替えの工事計画提案、駅前の巨大な地下街の特殊構造など、建築主から直接委託を受ける技術コンサルティング業務も行っています。

日建設計の技術コンサルティングの体制図

日建設計の技術コンサルティングの体制図

設計・監理・施工から独立した第三者として、効果的で適切なアドバイスをし、確実な品質確保や工事の円滑な進捗を図り、建築主をサポートしています。施工技術室は社内外の垣根を越え、企画から設計施工、完成後まで、さまざまな課題に対して技術支援を行う専門家集団なのです。

次回は、サステナブルな組織運営についてご紹介します。