Air-mobility Oriented Development

未来のワクワクを加速する次世代の街づくり

Scroll Down

Advanced-Air-Mobilityと都市と建築

私たちの生活に、新しい公共交通手段が現れようとしています。Advanced-Air-Mobility(AAM)と呼ばれる「空飛ぶクルマ」や、「ドローン」を活用した空の次世代交通です。

これまで空路と言えば、都市間や国を結ぶ長距離輸送が主体であり、その拠点の多くは郊外や海上にありました。AAMは、今、私たちがまちなかでバスや電車に乗るような移動を空で行おうというもので、私たちの日常生活により身近な存在となることを目指しています。従来の航空機に比べコンパクトで、静かで、安全性の高い機体開発が進み、これまで遠く離れた郊外や海上に計画せざるをえなかった空への入口を生活圏に近づけようとしています。

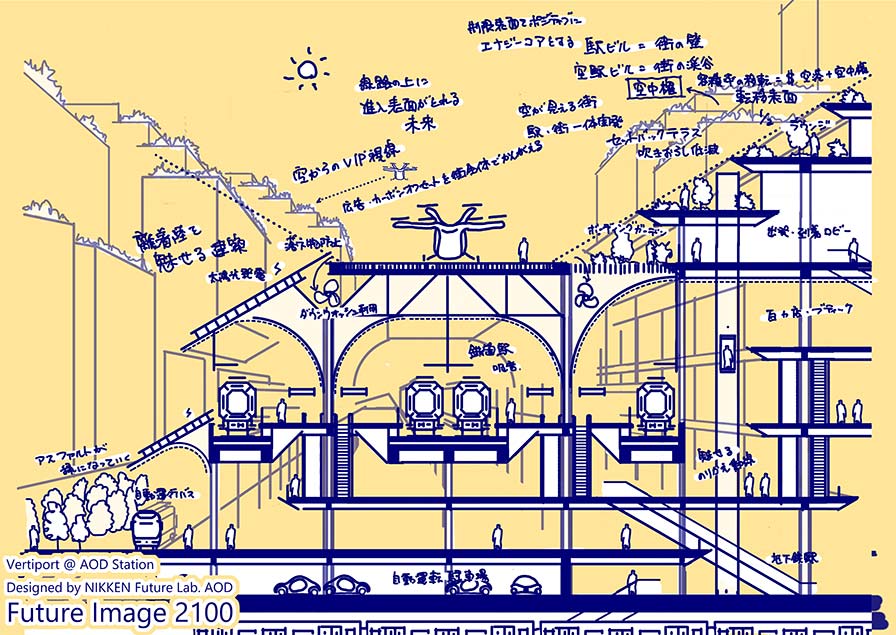

日建設計ではこれまで、公共交通機関を中心に駅とまちを一体的に開発するTOD(Transit-Oriented-Development)に取り組み、多様な知見を積み重ねてきました。そこに空の交通網であるAAMを取り込んだ、いわばAOD(Air-mobility Oriented Development)の検討を始めています。地上・地下・上空を一体的に考えることで、これまでとは全く違う新しいまちの姿、ワクワクする未来の社会環境デザインが実現するかもしれません。

地上と空の交通網の連携イメージ。空が生活拠点の一部になる、AODの時代がやってくるかもしれない

地上と空の交通網の連携イメージ。空が生活拠点の一部になる、AODの時代がやってくるかもしれない

空飛ぶ未来を加速させるのは機体の技術開発だけではない。

~フレンドリーな場づくりで技術と人のインターフェースを作る~

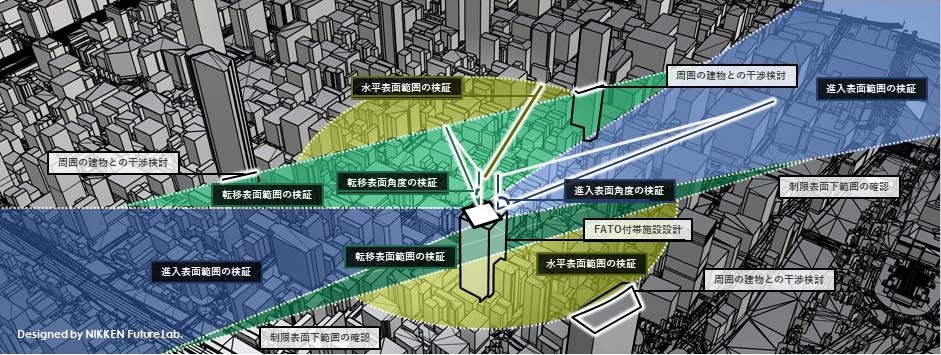

日建設計では、離着陸場としての建築のほか、ネットワークが構築される都市の変化にも注目し、どのようなデザイン提案が効果的であるか検討し、関係各所との意見交換を行っています。

機体の離着陸に必要なクリアランスを街並みに反映させる検討モデルイメージ。離着陸場自体はコンパクトだが、航路からの視点やスカイラインの計画など、広域な都市デザインの観点から多角的な検討が求められる。

機体の離着陸に必要なクリアランスを街並みに反映させる検討モデルイメージ。離着陸場自体はコンパクトだが、航路からの視点やスカイラインの計画など、広域な都市デザインの観点から多角的な検討が求められる。

AAM時代の到来に合わせて建て替えを考える前に、現在の法規の中でできる改修を考えてみるのはいかがでしょうか。約80m角の平場が必要といわれるVerti Portは無理でも、Verti Stopなら設置できる可能性があります。付置義務として多くの建物の上に既に造られている緊急離着陸場の眠れるポテンシャルを引き出し、不動産価値を高めることができるかもしれません。

都心の高層ホテル屋上の活用イメージ。Verti Stopを整備し「エアポートシティホテル」として愛され続ける存在に。

都心の高層ホテル屋上の活用イメージ。Verti Stopを整備し「エアポートシティホテル」として愛され続ける存在に。

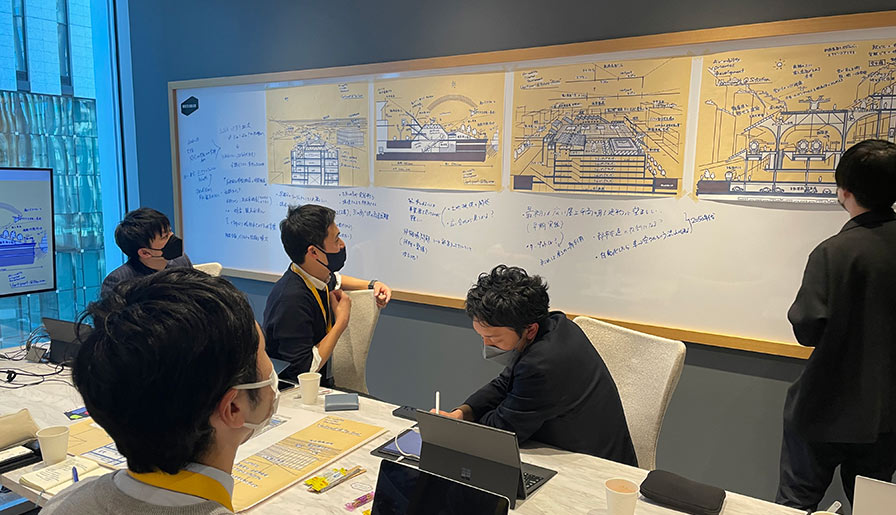

日建設計は、国土交通省と経済産業省による『空の移動革命にむけた官民協議会』の離着陸場ワーキンググループに参加しています。

AAMの成熟や機体性能の認知によって今後変わっていく離着陸場に対する法整備を、最前線から把握するとともに、他分野のモビリティの進化も把握しながら、クライアントに対して適切な設計提案ができるよう、業界の垣根を超えた研究と社会提案の体制作りを行っています。

AAM運航事業者とのワークショップ。

AAM運航事業者とのワークショップ。

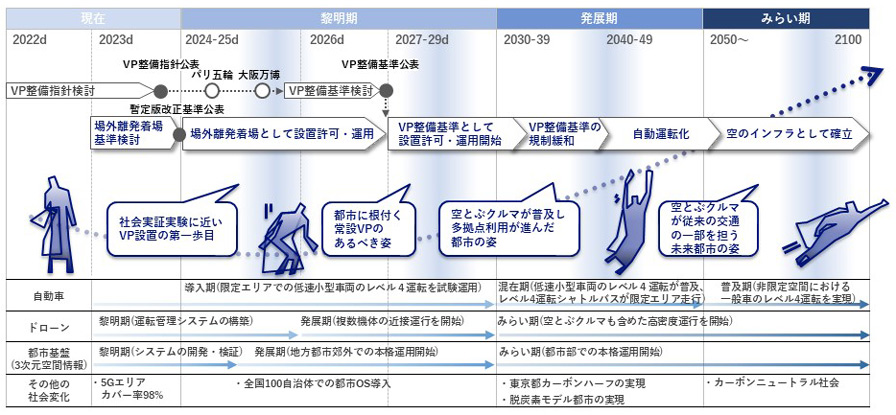

各種モビリティで計画中のロードマップと日建グループの知見を統合し、他業界を含む意見交換から建築・都市を取り巻く情報を整理。

各種モビリティで計画中のロードマップと日建グループの知見を統合し、他業界を含む意見交換から建築・都市を取り巻く情報を整理。

AAMとともに変わる生活

~技術開発を活かすまちづくりが生み出す、新たなアクティビティ空間~

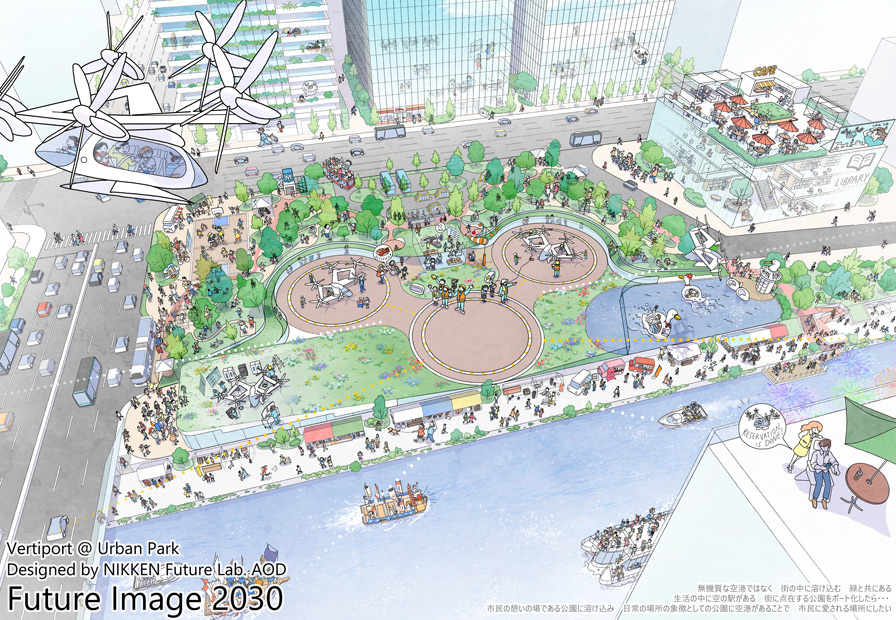

実装段階のAAM(アドバンスド・エアモビリティ)と都市の関係イメージ

実装段階のAAM(アドバンスド・エアモビリティ)と都市の関係イメージ

例えば、都市の上空を交通網として活用することで地上の交通網の密度を下げることができれば、解放された地上空間を公園や緑地などに変え、新たなアクティビティの場を創り出すことができるかもしれません。

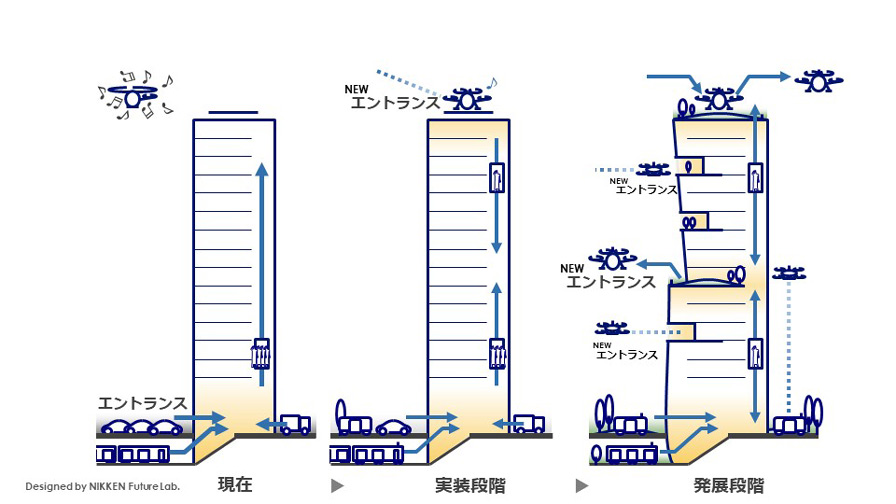

まずは比較的導入がしやすい河川付近や地上の離着陸場で実証実験的にスタートさせることが考えられます。機体性能・建築・都市計画が足並みをそろえてブラッシュアップしていき、次の段階では離着陸場を建物の上に設置し、地上の離着陸場は公園に変更します。将来像とスケジュール感を適切に見込んだ計画で、社会にAAMの性能を正しく認知してもらいながら、技術の進歩と生活とのつながりを保ち続けていくことが重要です。

AAM(アドバンスド・エアモビリティ)と建築の関係。

AAM(アドバンスド・エアモビリティ)と建築の関係。

エントランスが上階に分散され、地上が自然に解放されていく未来をデザインできるかもしれない。

都市の中で人の往来が少ない河川をAAMやドローンの航路に活用することで、機体の性能進化が加速し、まちには賑わいが生まれる相乗効果を期待。

都市の中で人の往来が少ない河川をAAMやドローンの航路に活用することで、機体の性能進化が加速し、まちには賑わいが生まれる相乗効果を期待。

近年の都市計画や建築設計にはサスティナビリティへの理解が不可欠で、長寿命建築提案は必ずと言っていいほど机上にあがります。タフな建築が活き続けた先の未来に、建築を取り巻く社会や生活はどうなっているのでしょうか。

日建設計では次世代の社会環境デザインでこれをフォローしていきます。