新型コロナウイルスによりもたらされる新しい社会に向けて

~「With, After Corona」時代の都市型コンパクト住宅~

日建ハウジングシステム 代表取締役社長

宇佐見 博之

(役職は公開時のものです)

Scroll Down

いま社会は様々な課題に直面しています。

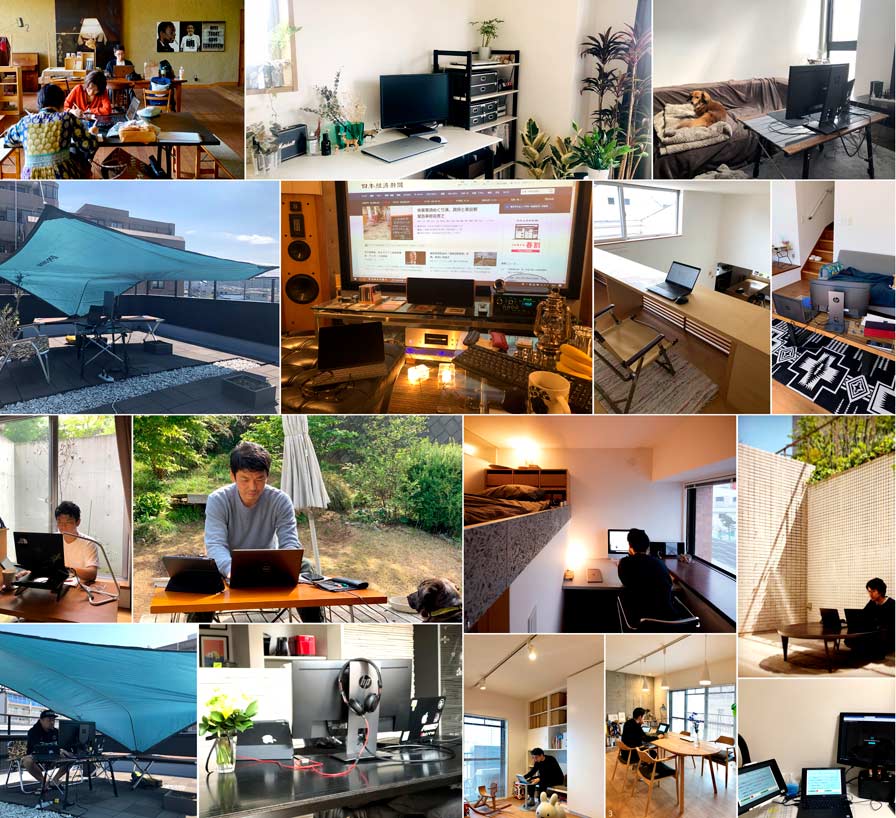

少子高齢化・介護問題、急速に進む働き方改革、DX(Digital transformation)に伴う目まぐるしい社会・経済環境の変化、激しさを増す自然災害。そして、コロナウイルス感染拡大により「With, After Corona」と呼ばれる新しい生活が始まりました。私たちの「住まい」にリモート・ワークやリモート学習という「働く」「学ぶ」ための機能が求められるとともに、健康・衛生への意識の高まりなど、新たな気づきとニーズが生まれ始めています。

日建ハウジングシステム 代表取締役社長

日建ハウジングシステム 代表取締役社長

宇佐見 博之

(役職は公開時のものです)

「nLDK」住宅を分解し、組みなおす

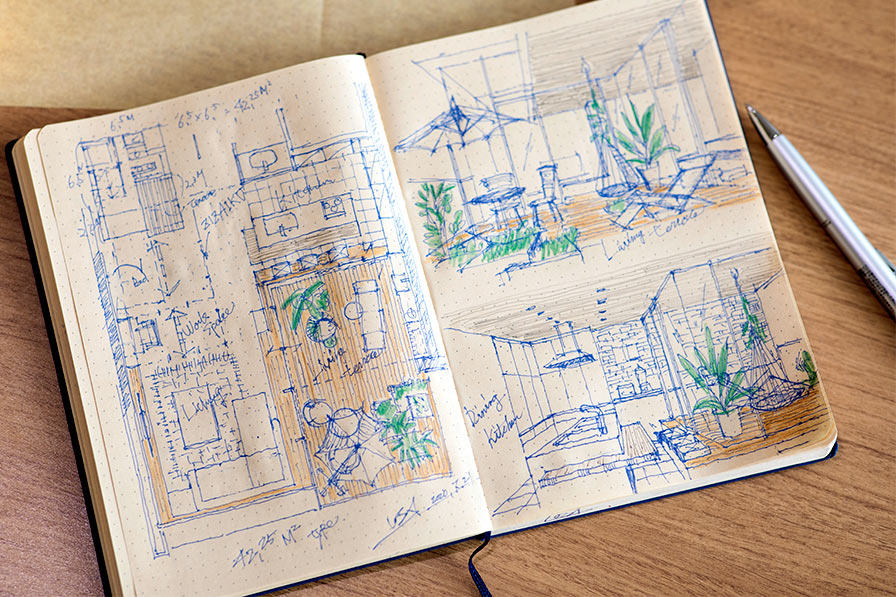

こうしたことから、いま私たち住宅の設計者は、自らの「住まい」の体験からこれまでの暮らしの仕組みを分解し、「With, After Corona」時代の「住まい」として組み直す、新たな試みが求められているのではないでしょうか。

コンパクト住宅でも開放的なリビング・テラスのある「WAC の住まい」

コンパクト住宅でも開放的なリビング・テラスのある「WAC の住まい」

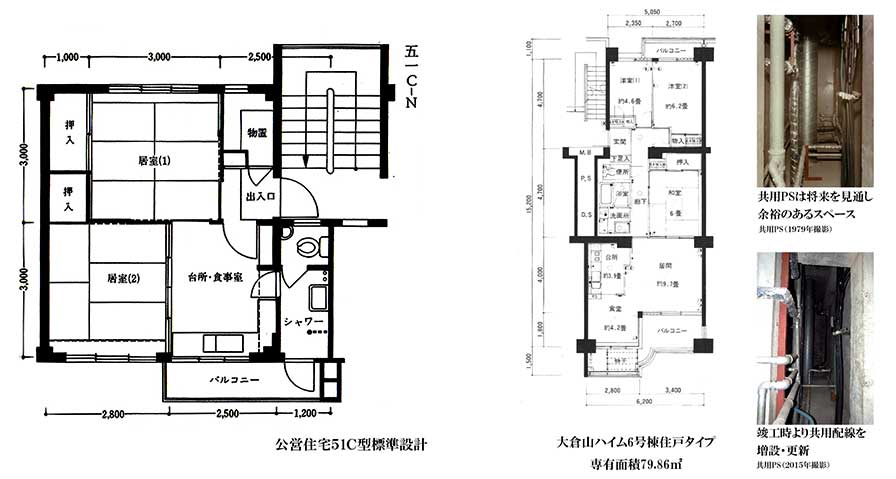

温故知新 秀作『51C型』から学ぶ

1951年の高度経済成長期のはじめに公営住宅の標準設計『51C型』は誕生しました。この規格は、集合住宅の建築家としても著名な山本理顕さんが「ひとつの住宅という箱の中だけの革命ではなく、集合住宅という形式の発明とセットである」と讃するほど、人々に大きな影響を与えました。わずか12坪の極小住宅に「食寝分離」の理論を反映した「nLDK」の基本となった秀作ユニットですが、実は、明快にゾーニングされた居室エリアから、壁、畳とふすまを取り除いてみると、多様化した今日の「脱・nLDK」の基本のかたちが表れてきます。

(左):『五一 C 白書 私の建築計画学戦後史』鈴木成文著より転載

(左):『五一 C 白書 私の建築計画学戦後史』鈴木成文著より転載

(右):『大倉山ハイム』6号棟 住戸プラン図とシャフト更新写真

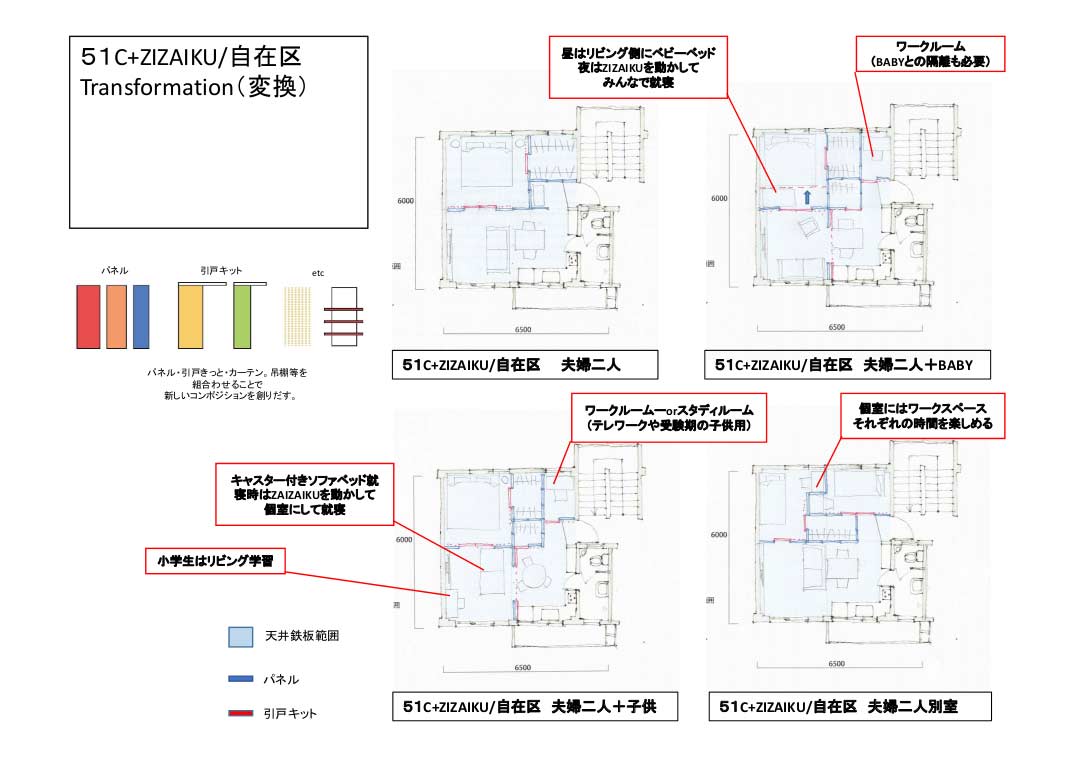

「更新」から「変換(Transformation)」へ

しかしながら、ライフステージに合わせて簡単に更新できる「住まい」を手に入れることが可能となっても、「With, After Corona」の日常では、十分でないことを知りました。いま、私たちの暮らしは、時代や家族の変化だけでなく、日々の暮らしのなかの短いスパンの変化に追従しなければならなくなったのです。例えば、在宅時間が増えると、広さの限られた住宅の中で、時には書斎や寝室を増やす必要があるなど、その都度自在に「変換(Transformation)」出来る「住まい」が求められるようになったと言えるでしょう。その答えのひとつとして、変幻自在に間仕切ることができる『ZIZAIKU/自在区』を紹介します。これは、弊社で開発したもので、敷居と鴨居の呪縛から解放された「ふすま壁」で部屋を間仕切り、しかも自由に動かすことができます。

家族の変化とともに思い切って Transformation(変換)する

家族の変化とともに思い切って Transformation(変換)する

51C 型を題材とした ZIZAIKU/ 自在区の活用例

51C 型を題材とした ZIZAIKU/ 自在区の活用例

ZIZAIKU/自在区(特許取得済)

日建ハウジングシステムlid研究所とユナイトボードの共同開発。動画の一部はユナイトボードより提供。

D.I.Yで変換する「住まい」

あくまで、これらは手法のひとつにすぎませんが、新たな日常において、「住まい」の新しいかたちを探るヒントとして、十分に将来性があると感じています。 容易に住み替えられる世帯は限られます。社会が抱える様々な課題と「With, After Corona」時代の健全なレジリエンスを手にするためには、暮らしの仕組みを考え直すことの重要性を強く感じています。この機会に住まいや働く場所のあり方をはじめ、地方も含めた都市の新たな可能性も探りながら、持続可能な社会における人々の『Well Being』の実現に向けて、皆さんと共に考えて参りたいと思います。(2020年7月31日)

宇佐見 博之

日建ハウジングシステム 代表取締役社長

2019年:代表取締役社長

様々な規模や種類の都市住宅プロジェクトを担当。

また、地域創造プロジェクトからコミュニティ創造企画や商品開発を統括。一級建築士、日本建築家協会会員、日本建築学会会員、日本造園学会会員。