理想の公共空間求め、未来に挑む

~日本初200m超え超高層「三角ビル」のリボーン・プロジェクト・25年の歩み~

(前編)

Scroll Down

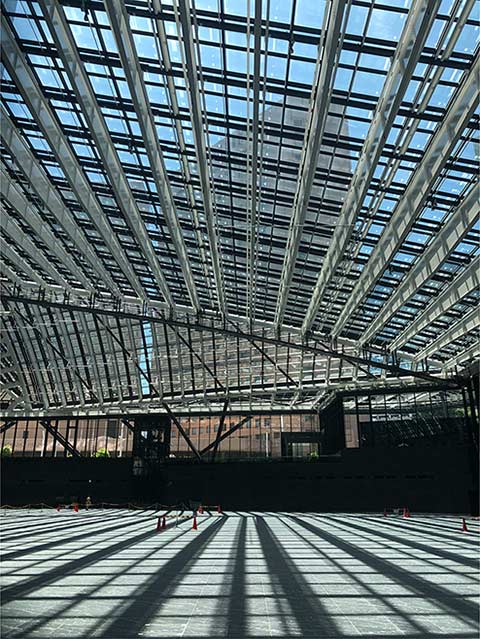

2020年6月、東京・西新宿の超高層『新宿住友ビル』(1974年竣工)の足元に、国内最大級の全天候型屋内アトリウム『三角広場』がオープンしました。都市における「広場とは何か」を追求すると同時に、超高層ビルのReborn(リボーン/生まれ変わり)を実現させるため、1990年代半ばから四半世紀を通じて粘り強い挑戦が繰り返されてきました。長期にわたるプロジェクトの背景にある思想や、実現までこぎ着けたアイデアの数々について、事業主の住友不動産株式会社・ビル事業本部企画管理部商品企画課チーフエンジニアの山田武仁氏と日建設計 設計部門グループマネージャーの芦田智之が語ります。ファシリテーターは、2016年から当プロジェクトを担当するダイレクター恩田聡です。

生きた広場を求めた四半世紀の挑戦

足元の広場にガラスの大屋根がかかり、アトリウム空間に生まれ変わった。タワーは多くの人に親しまれている外観をそのまま残して、機能を更新するための改修を行った。

足元の広場にガラスの大屋根がかかり、アトリウム空間に生まれ変わった。タワーは多くの人に親しまれている外観をそのまま残して、機能を更新するための改修を行った。

(提供:住友不動産株式会社、撮影2020年5月)

仕事上では、竣工から約20年経った頃、高島準司前会長(当時社長)の肝入りプロジェクトとして、三角ビルの改修計画がはじまり、私も商品企画の担当者として関わるようになりました。

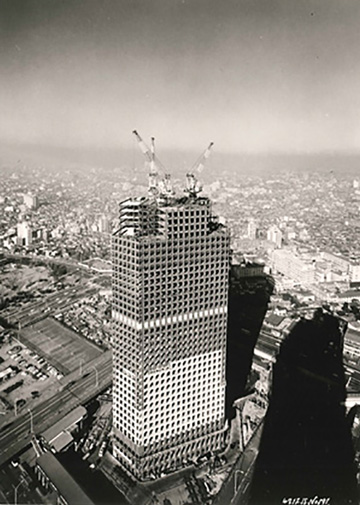

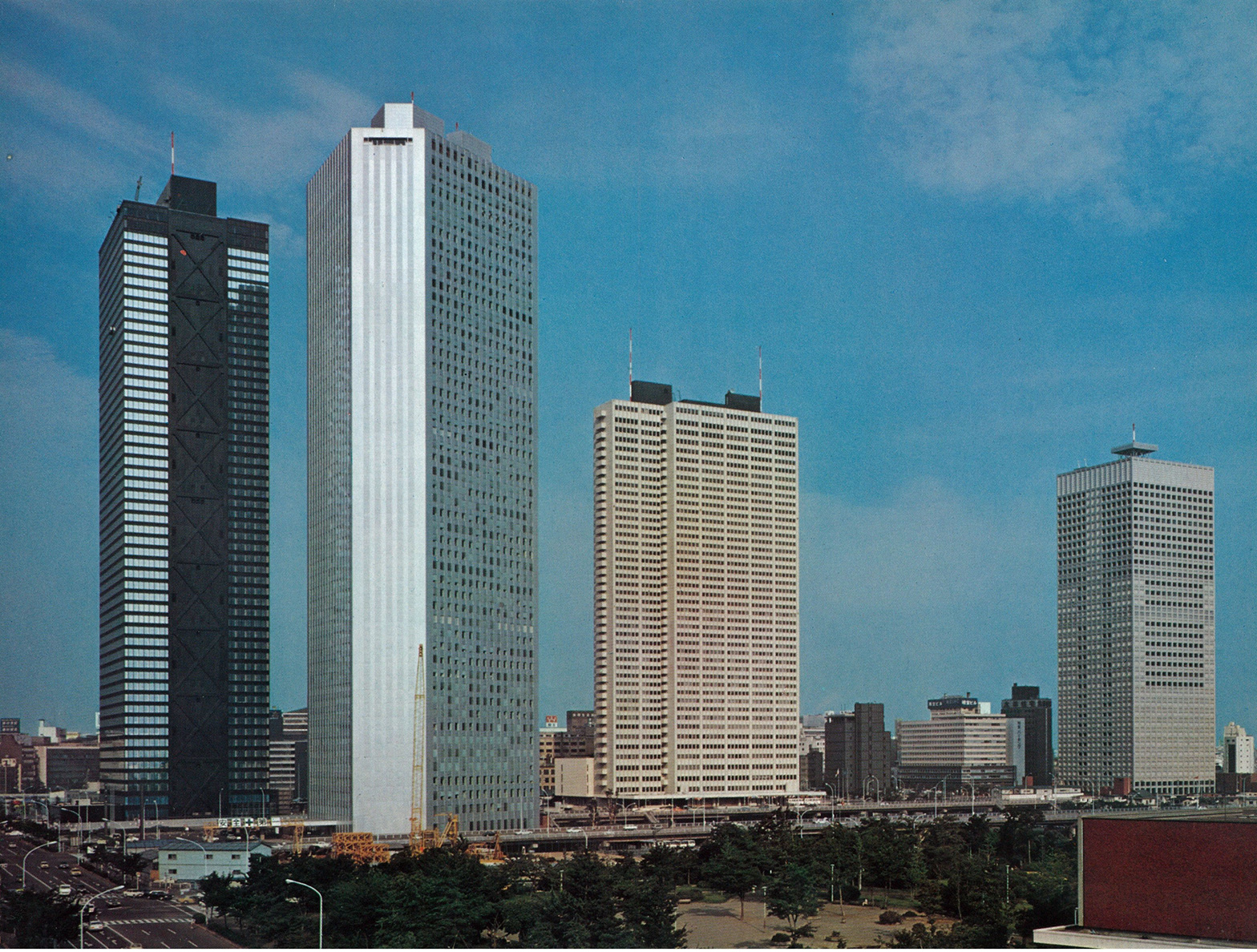

建設中の新宿住友ビル

建設中の新宿住友ビル

(提供:住友不動産株式会社、撮影:1972年12月14日)

ここで日建設計の小倉善明さん、関五郎さん、松縄堅さん、飯塚宏さん、山梨知彦さんが広場をガラスの屋根で覆う案のプレゼンテーションをされました。「すばらしい案だね。でも実現はできるの?」と高島前会長が小倉さんに質問したところ、「今世紀中は無理です」という答えでした(笑)。

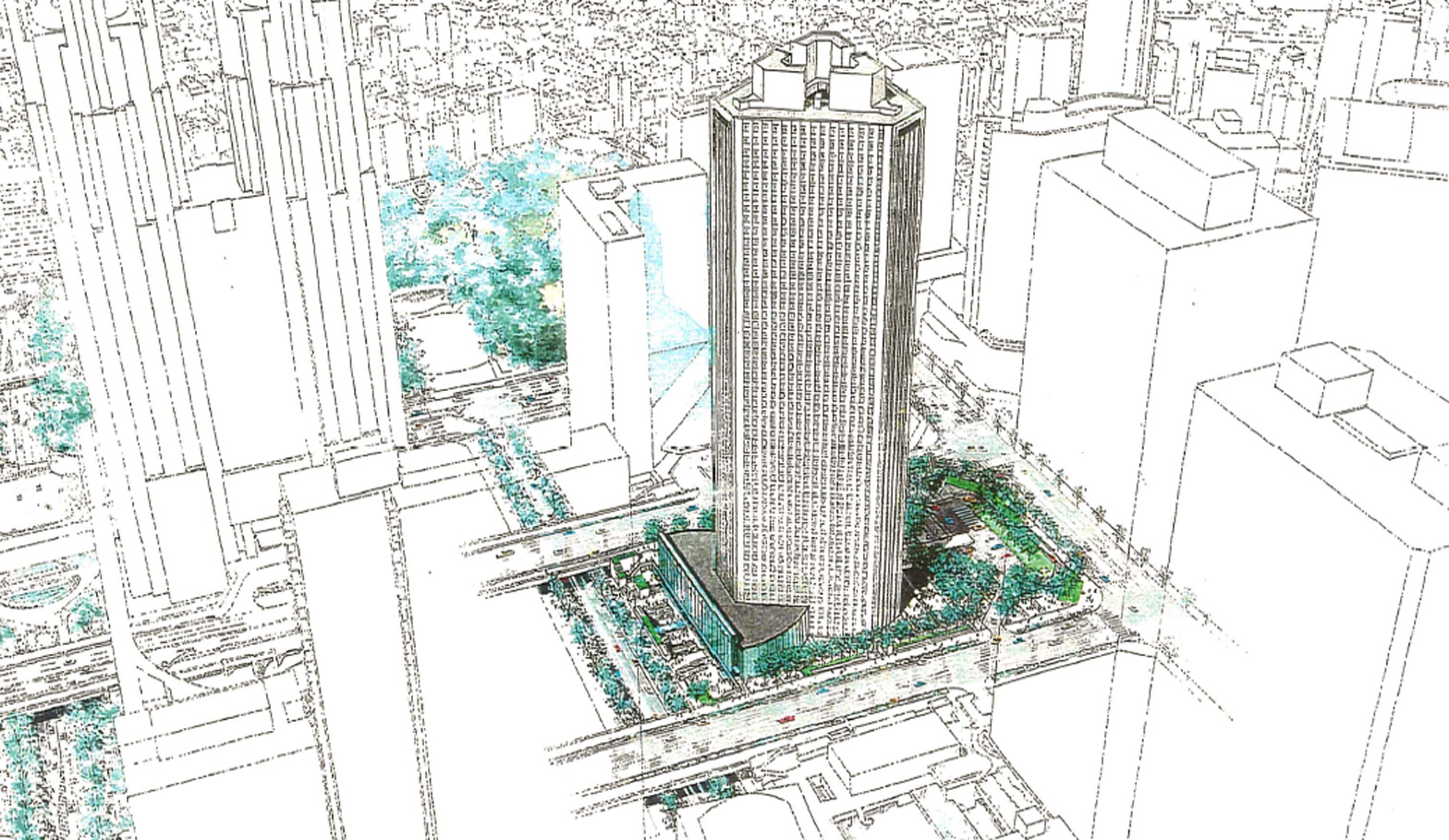

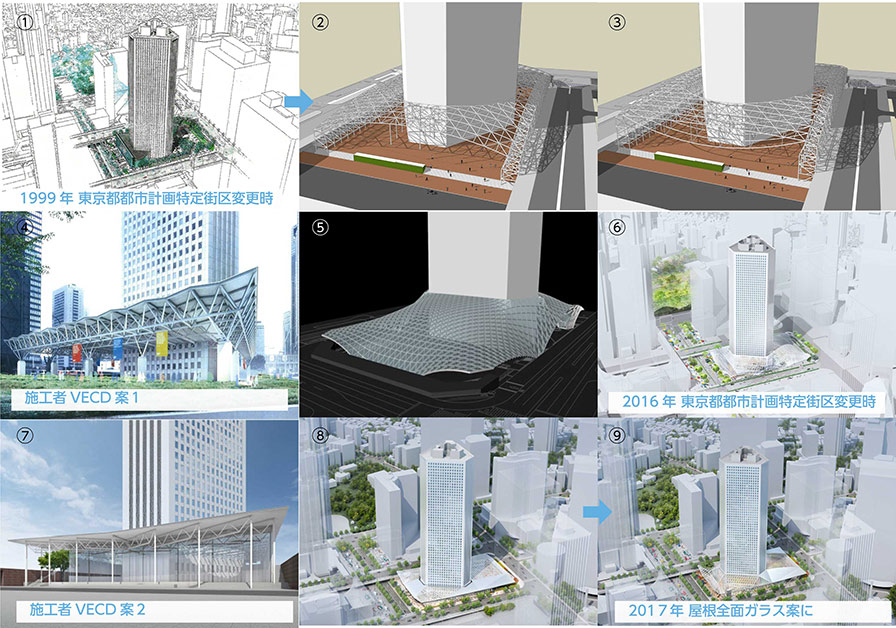

最初に提案されたパース:このパースで、1999年の東京都都市計画特定街区の変更もなされた。

最初に提案されたパース:このパースで、1999年の東京都都市計画特定街区の変更もなされた。

山田 高島前会長のこだわりは、単純な機能更新ではなく、その時代に新しいものをつくるとするとどうなるのかということだったと思います。その理想像を追求し、四半世紀をかけることになりました。

三角ビルは、単なるオフィスビルではなく、日本初の複合超高層ビルです。いまでこそ珍しくないですが、夜景を見ながら食事ができる展望レストラン街、下層階にはスポーツ施設や、カルチャーセンターがあり、地下はきらびやかな宝石店が軒を連ねていました。地下から最上階まで、いわばひとつの立体的な街になっていました。

その弁慶の泣き所が、人が行き交い賑わうはずの広場でした。ビル風が強く、春一番や木枯らし、台風のときなどは、エントランスホールに行くまで命がけという感じでしたから。元の三角広場では公共空間として、さまざまなイベントが一年中企画されていましたが、雨天や強風で中止になるという問題点を抱えていました。そこで、天候に左右されずに、365日24時間快適に利用できる広場にできないかというのが、私たちの課題でした。簡潔に言えば、風雨に悩まされてきた広場を生きた広場として再生したいというのが、私たちが掲げた理想像でした。

その具現化に悩んでいた時に出会ったのが、日建設計からの大屋根パース提案。もやもやしていた霧がぱあっと晴れ、三角ビル再生の基軸が定まった瞬間でした。ただし、絶対に譲れなかったのが、インドア化して全天候型のアトリウムにすることでした。

芦田 三角広場を屋内化するということは、都市計画の制度上、つい最近まで極めて難しいことでした。私が三角ビルに関わるようになったのが2004年ですが、依然としてこの制度上の課題は解けないままでした。

思い返せば、将来こういう空間が必要になることを高島前会長は直感的に感じていらっしゃったのではないでしょうか。先見の明をもって、本質的に都市に求められているものを理想に掲げていた。むしろ、社会が後からそれに気づき、制度の方が追いついてきたように感じます。敷地目一杯に面積をとって、最大の屋内空間をつくることにもこだわられていましたね。

屋内空間化した無柱空間の広場を実現

屋内空間化した無柱空間の広場を実現

アインシュタインの言葉に、「できないというのは 100%可能性がなくなったときにはじめていえる言葉だ」とあります。それを地でいったプロジェクトでしたよね。

芦田 可能であることは、できることひとつを示せば納得して頂けるけれど、できないということを1000個例示しても、1001個目に可能になるかもしれない。可能性がゼロにならない。状況を正確にお知らせしながら、条件付きの可能性を提案し続けるものの、まだ知恵が足りない、工夫が足りないと、すごすごと戻ってもう一度検討する。その繰り返しでしたね(笑)。

大屋根の提案の変遷

大屋根の提案の変遷

三角ビルの先見的デザインと褪せない魅力

住友不動産では、リノベーションではなく、「リボーン・プロジェクト(生まれ変わる)」という独自の表現をされていますが、三角ビルを生まれ変わらせるに際して、事業者として重視したことは何だったのでしょうか。

住友不動産は、戦後の財閥解体で1949年に設立され、設立当初は丸の内に本社を構えていました。本格的な大規模オフィスビルの企画は三角ビルが初めてで、竣工後はここに本社が移転します。ゆえに、住友不動産の発祥は三角ビル、住友不動産の原点といっても過言ではないと思っています。1982年に隣の敷地に新宿NSビル(日本生命保険と共同出資/設計:日建設計)が竣工し、本社が三角ビルからNSビルへ移転します。浄水場跡地にふたつの超高層ビルを所有することになりました。その後、西新宿の6丁目、8丁目と面的な開発につながり、西新宿が住友不動産の本拠地となります。ですから、ひとつのビルの改修というよりは、ふるさと西新宿全体を考え、三角広場の構想を進めてきたと思っています。

余談ですが、私は1983年に入社したので、会社訪問は三角ビルで、内定式はNSビル。個人的にも両ビルに対する思い出があります。

恩田 三角ビルの魅力はどういうところだとお考えでしょうか。

シンプルで飽きのこない美しいフォルム新宿住友ビルは「三角ビル」の愛称で親しまれている(提供:住友不動産株式会社、撮影:竣工時)

シンプルで飽きのこない美しいフォルム新宿住友ビルは「三角ビル」の愛称で親しまれている(提供:住友不動産株式会社、撮影:竣工時)

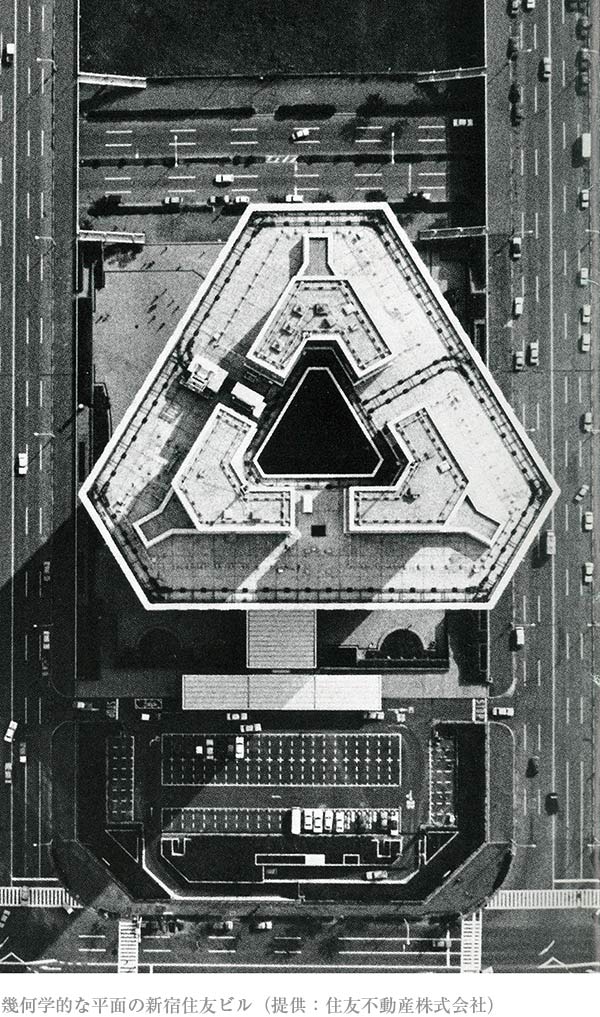

また、オリジナルの設計がぞくぞくするほど素晴らしく、先見性、先進性があります。2018年に再び夢の実現に関わることになり、何百枚という設計時の図面を読み込みながらそれに気づいたんです。

三角形というかたちは、どの方向から地震力が加わっても構造的に強い剛性を持っています。だから部材の断面寸法も抑えることができている。しかも、合わせ梁を使うことで、3.7mの階高で2.6mと驚くべき天井高を実現しています。経済合理性、構造合理性を考えていたのでしょう。

空調は各階空調で、三角形のそれぞれの頂点に空調機が入っていました。当時はセントラル空調が主流でしたが、分散させることで、更新がやりやすかったと思います。階段や非常用エレベータも本来は2つでよいところ、3つありました。このおかげで、改修するときに、ひとつのコアを工事で利用できなくても、残りのふたつで避難経路を確保することができました。

さらに想像を膨らませると、もしかすると、3分の1を考えて、それをコピーすればできたのかもしれない……。3分の1の労力で設計を完成させたのではないかと想像すると、わくわくしました。見れば見るほど、エンジニアとして興奮を覚え、当時の設計者に畏敬の念を抱きました。

一方で、竣工後40年以上経つ超高層として、解決をしなければならない課題はたくさんありました。三角広場の課題に加え、もうひとつ解決したかった大きなことは、柱と柱の間をぬって入るエントランスホールでした。近年は、ガラス張りの堂々としたエントランスホールが多いですから、三角ビルも大きなエントランスホールをつくりたいという思いがありました。また、1階と2階にアプローチの動線が分かれていた。それらを一気の解決できる方向性が、ガラスの大屋根が架かった無柱空間だったわけです。当然ながら、テナントが入る基準階の機能更新も必要でした。

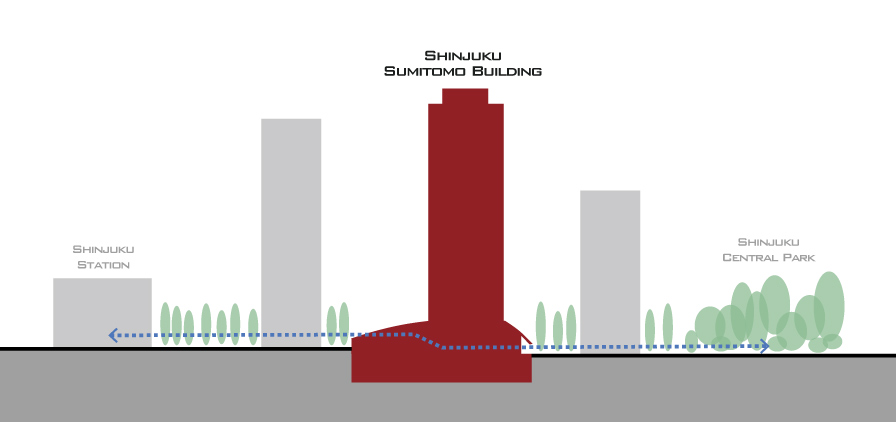

三角広場は高低差のある西新宿の街の歩きやすさにも貢献している。

三角広場は高低差のある西新宿の街の歩きやすさにも貢献している。

-

改修前のエントランス(提供:住友不動産株式会社)

改修前のエントランス(提供:住友不動産株式会社)

-

新たに設置されたメインエントランス

新たに設置されたメインエントランス

都市再生の追い風で突破口が開く

ひとつの要因は、近年の社会情勢の変化に対する都市の再生を推進する法律の制度化・運用が進み、三角ビルを含む新宿駅周辺も特定都市再生緊急整備地域の指定をうけたことだと思います。

芦田 都市計画の話をすると、特定街区制度における空地の扱いが、ハードルとしてはもっとも高いものでした。オープンエアの広場がもっとも価値があるという“青空至上主義”が揺るぎなくありました。広場を屋内化して、より地域のにぎわいづくりや回遊性向上に寄与したいとの想いは、民間企業の営利目的にすぎないとみなされ、長らく社会的価値のある空間としては認められませんでした。

一方で、住友不動産は屋内化に強いこだわりを持っていらっしゃった。「屋根ですよね」と私が言うと、「違う、完全屋内化の空調されたアトリウムだ」と(笑)。私たちは勝手に、大屋根計画と呼んでいたのですが、実際に求められていたのはアトリウムだったわけです。「役所にアトリウム案をもっていっても認可されない」、「いや、それは説明が悪いのだ」と、進展しない協議が何年間か続いていました。

けれども、東日本大震災などを経て、災害時の一時避難場所のあり方等、都市におけるパブリックスペースの新たな価値が認識されるようになり、社会の価値観に変化が起きました。そして2015年の東京圏国家戦略特別区域会議にて、都市再生プロジェクトに選定されたことも追い風となって、行政との協議が急速に進展、社会が求めている事業として進捗を急ぐべしとの機運が高まったと思います。

三角広場は、災害時に帰宅困難者の一時避難所にも使われる(写真:野田東徳・雁光舎)

三角広場は、災害時に帰宅困難者の一時避難所にも使われる(写真:野田東徳・雁光舎)

山田 都市再生の指定を受ける前から長い間、西新宿のまちを活性化したいという思いを私たちは抱いていました。垂直なまちからもっと広がりをもったものにしたいと。

また、新宿は国際的にも認知度が高く、国内で最もインバウンド効果が高いまちのひとつです。新宿駅の東西が今後融合することで、もっとポテンシャルが上がっていくと思います。ここを訪れる人を奥までひきこみ、回遊してもらい、元気で賑わいがある、未来に発展し続けるまちにしていきたい。そのための住友不動産としての挑戦が三角広場です。地下道から、さらに西にある新宿中央公園まで東西の賑わい動線をつくる起爆剤となると考えています。

一企業の利益だけではなく、まちづくり協議会として周辺のビルオーナーさんたちとタッグを組み、後押しをいただいて実現できました。ここだけに集客できればよいという考えではなく、まちとしての魅力が高まれば、周辺のビルの価値も上がっていくので、複合効果を狙っています。

芦田 社会の潮流にあわせて屋内化を考えたわけではなく、もともと理想を掲げて長年準備していたので、突破口が見えたときにすぐに動くことができた。住友不動産の姿勢としてそもそも、できそうなものを考えるのではなく、あるべきものを考えてきたからこその結果と思います。

対談風景。新宿住友ビル3階現場事務所の窓の外には、三角広場の屋根梁と大型ビジョンが見える。

対談風景。新宿住友ビル3階現場事務所の窓の外には、三角広場の屋根梁と大型ビジョンが見える。

広場とは、青空が見え、風が通り抜け、人びとが通り抜けたり居場所をみつけたり、それが公共空間だという概念があった。これまで、青空に対してはガラス屋根という解答があったけど、風が通ることが解けてなかった。でも、帰宅困難者を受け入れるなど防災の観点をもてば、閉じることの価値が認識されるようになった。禅問答のようですが、理想の広場の在り方に対する答えがようやくアトリウムという形になった。社会が40年前の青空至上主義のまま変わらなかったら、このゴールには到達できなかったと思います。

恩田 日建設計は、屋内アトリウム実現のための都市計画変更手続きに加え、既存ビルの遵法性調査など、建築の改修計画全般にわたって関わらせていただきました。超高層の改修はまだ前例がなく手探りが続きました。

芦田 都市計画チームが関門を蹴破って、建築チームがその後に続いて本格的なハードの設計に入ります。ここからもまた、たくさんのハードルを超えていくことになりましたね。

山田 武仁

住友不動産株式会社 ビル事業本部企画管理部

商品企画課チーフエンジニア

| 1958年 | 千葉県生まれ |

|---|---|

| 1983年 | 早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修了 住友不動産株式会社入社 |

| 2020年 | 同上 ビル事業本部企画管理部商品企画課 チーフエンジニア(現職) |

芦田 智之

日建設計

設計部門グループマネージャー

| 1964年 | 岡山県生まれ |

|---|---|

| 1989年 | 大阪大学大学院工学研究科建築工学専攻修了 日建設計入社 |

| 2008年 | 日建設計 設計部門 設計室長 |

| 2017年 | 同上 設計部門 理事副代表・設計部長 |

| 2019年 | 同上 執行役員 設計部門グループマネージャー(現職) |

| 日本建築学会員 / 日本建築家協会登録建築家 (主な実績:住友不動産三田ツインビル西館 / 乃村工藝社本社ビル / 三井住友銀行本店ビル・東館 / 小学館ビル / 住友不動産麻布十番 ビル / 羽田エアポートガーデンなど) |

|

恩田 聡

日建設計

設計部門ダイレクターアーキテクト

| 1974年 | 東京都生まれ |

|---|---|

| 1997年 | 工学院大学工学部建築学科卒業 横河設計工房入社 ( ~ 2003 年 ) |

| 2006年 | 日建設計入社 |

| 2019年 | 同上 設計部門ダイレクターアーキテクト(現職) |

| 2020年~ | 工学院大学非常勤講師 |

| 日本建築学会員 (主な実績:On the water/ ラゾーナ川崎東芝ビル / 住友不動産青葉台タワーなど) |

|