理想の公共空間求め、未来に挑む

~日本初200m超え超高層「三角ビル」のリボーン・プロジェクト・25年の歩み~(後編)

Scroll Down

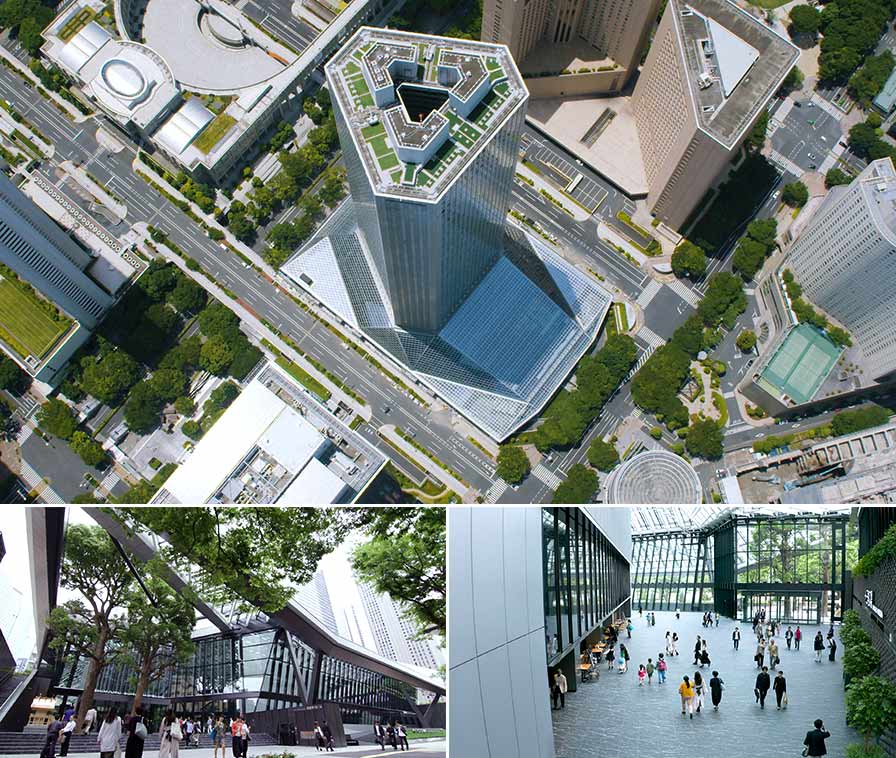

2020年6月、東京・西新宿の超高層『新宿住友ビル』(1974年竣工)の足元に、国内最大級の全天候型屋内アトリウム『三角広場』がオープンしました。都市における「広場とは何か」を追求すると同時に、超高層ビルのReborn(リボーン/生まれ変わり)を実現させるため、1990年代半ばから四半世紀を通じて粘り強い挑戦が繰り返されてきました。長期にわたるプロジェクトの背景にある思想や、実現までこぎ着けたアイデアの数々について、事業主の住友不動産株式会社・ビル事業本部企画管理部商品企画課チーフエンジニアの山田武仁氏と日建設計 設計部門グループマネージャーの芦田智之が語ります。ファシリテーターは、2016年から当プロジェクトを担当するダイレクター恩田聡です。

アトリウム内部(写真:野田東徳・雁光舎)

アトリウム内部(写真:野田東徳・雁光舎)

既存不適格の壁を、問題整理で正面突破

再生にむけての法的、技術的な解決方法についてお伺いします。

芦田 大規模修繕になるので、既存の建物に対して、現行の建築基準法がどれだけ遡及するかその調査から入りました。当初は、現行法令の遡及を避ける方向で検討しましたが、敷地全体に屋根をかけるということだったので、既存部分に荷重をかけざるを得ない。そうすると、遡及適用は不可避であるということになりました。そこから腹をくくって、問題点を洗い出し、検証を重ねました。

遡及適用を恐れずに、何をすべきかをひとつひとつ冷静に解決の道を探っていきました。

容積率の問題もありましたが、エレベータシャフトが面積に不算入になるなどでクリアできました。避難とか防火区画とか、元々のビルがもっていた性能が原資となりましたね。

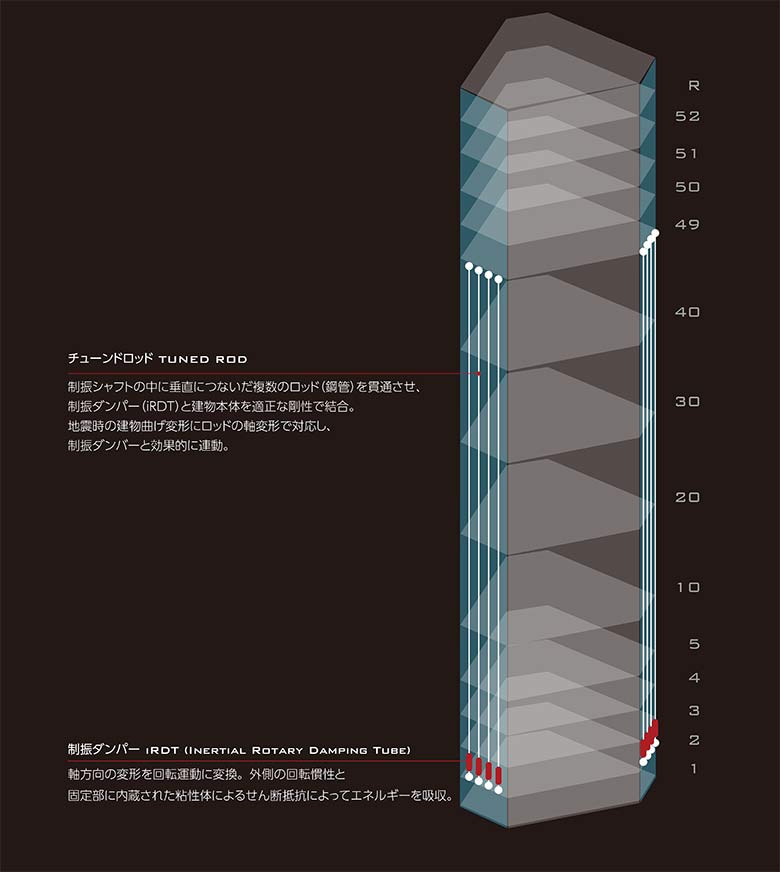

空調機械室の屋外空間を利用した制振システム

空調機械室の屋外空間を利用した制振システム

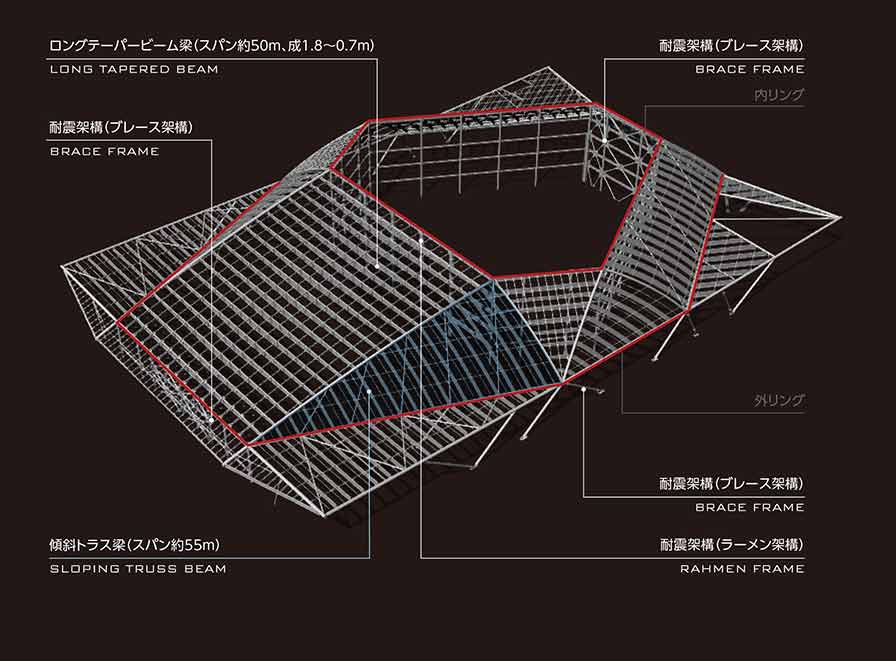

コンピュータ解析を駆使し、多面体の現代的なデザインに

芦田 三角広場の屋根に関しては、既存躯体には大きな柱が立てられないので、必然的に外周部の比較的負担をかけやすいところに柱を立て、内部を無柱にする案をいろいろ提案させていただきました。最初はスペースフレームのようなトラスの屋根をかけるという案もありましたが、コンピュータ解析の技術が近年格段に上がり、全体の架構をシミュレーションしながら、どんなふうに見えるか、どんな形が成立できるかをパラレルに検討し、自由曲面を描いたシェル状の構造案にたどり着きました。現代だからできた提案で、10年前の技術ではできなかったと思います。

最初のトラス案から、自由曲面案に変わり、これなら実現してもよいと思っていただけたと感じています。最終的には多面体に収斂していきましたが……。

ガラス大屋根の構造は、最終的には合理的な多面体案に収束した

ガラス大屋根の構造は、最終的には合理的な多面体案に収束した

芦田 キャンティレバーは、あえて角に柱を出さずに庇を出すことでお迎えのキャノピーのように見せています。

山田 理想像を提示することを、私たちは「商品企画」と呼びます。でもいくら理想を描いても、実現するにはやはり技術力が必要です。日建設計は、法制度や技術的な難問に対して、工夫してなんども高いハードルを越えてくださったと思います。

恩田 テナントが入ったままの工事になるので、ビル運営部隊との協力も不可欠でした。三角ビルは、全体計画認定制度(建築基準法第86条の8)を活用して、2018年から2025年にかけて建築基準法不適合の箇所の工事が続きます。これは、既存不適格の建築物を段階的に、最大20年かけて修繕していく制度です。ローリング計画の組み立てから実行まで苦労されたと思います。

山田 私はエンジニアなので物理的な実現に関して責任を負う立場でしたが、工事中、テナントの業務に支障をきたさないように移動していただくなど、運営側には並々ならぬ苦労があったと思います。

日建設計のみなさんは、入り口と出口を見据えて、いろいろなことを解いてくださいました。私たちは、完成してからが仕事なので、出口の方から入り口を見ています。屋根清掃などのメンテナンスなど先のことを見据えて、そこから設計を見ていました。事業者として総合監修という立場で、われわれ自身がビルをつくっていくという意識を欠かしたことはありません。

記憶を残すデザインの鍵は「リスペクト」

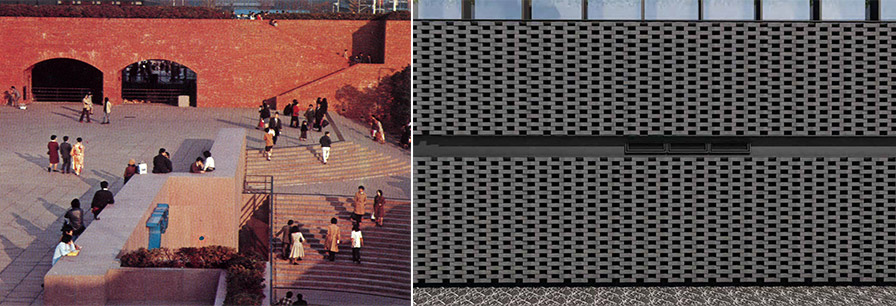

赤御影の再利用

まず、1階コンコースの壁面に、竣工当時のマガティーレッド(インド産赤御影石)を残しました。竣工時には外構でも使っていた石です。

山田 三角ビルの大きな特徴として、マガティーレッド(以下赤石)を日本で始めて使っていたことが挙げられます。

今回のプロジェクトで、基軸においたのは既存ビルへの「リスペクト」でしたから、この赤石を美しく再利用できないかと検討を重ねました。経年でくすんでいたので、他の材料に入れ替えることは簡単だったのですが、なんとか蘇らせたいと。

住友不動産が大切にしているのは、「空間はデザインなり」ということです。ただ素材を残すというよりは、それを主役に据えることで、変わったなという印象にしたいと考えました。

再生にあたっては、石のシミ抜き実験や染色など、試行錯誤しましたよね。最終的には、浸透性の無色溶液を、オープンタイムを管理して、いろいろな職人さんがやっても差が出ないようにしました。

石の残し方にも一工夫してもらいました。赤石を既存のコンコースの各面全て残すのではなく、大きな3つの辺を残して、3つのコーナーにあたる短辺のところは黒い金属のミラーとし、これで3つの面の赤い壁が浮き上がるというデザインです。名実ともに三角ビル(笑)。

照明デザインは岡安泉さんにお願いし、石の赤みがより自然に見えるように照明の色温度含めいろいろな工夫をしてもらいました。

恩田 この赤石は、外構に使われていたものを、地下二階のVIP用エントランスの車寄せで、長さ50mの壁面としても再生しています。

山田 旧三角広場では、歩行者が最初に目にするのが赤石だったわけです。2階だった車寄せを地下に移動したので、車も歩行者も必ず最初に赤石がお出迎えするということにしました。

左:竣工当時の1階コンコース(提供:住友不動産株式会社)

左:竣工当時の1階コンコース(提供:住友不動産株式会社)

右:生まれた変わった1階コンコース。

外構床に使用されていた石を地下2階のVIP用車寄せの壁に使用。今も昔も変わらない赤い石で来訪者をお出迎えする。(提供;住友不動産株式会社)

外構床に使用されていた石を地下2階のVIP用車寄せの壁に使用。今も昔も変わらない赤い石で来訪者をお出迎えする。(提供;住友不動産株式会社)

赤レンガの記憶を残す

赤レンガにはふたつの意味があります。ひとつは、淀橋浄水場にあった赤レンガの壁で、それは竣工時にも意識して外構のデザインになったと思います。ですから、記憶にとどめるべきことではないかと考えました。

もうひとつは、住友グループの源泉が、400年前の別子銅山にあることです。銅を精錬する時に出る鉱滓(スラグ)を焼成してできる「からみレンガ」というものがあります。とても重くて、赤黒いんですよね。そのテカリが素敵で、レンガを再生するのであれば、そういうものにしたいと思いました。セピアがかった色合いが美しく、凹凸がある、素材感のあるものになりました。住友と住友不動産の原点を合わせもったものになっています。

芦田 前の赤レンガは、屋外でしたが、今回の天井高さ25mの屋内の壁はスケールが大きいので、前よりも大柄の方がよいと思いました。そのときに、単純な再現ではなく、もっとコンセプチュアルに「継承」を捉え、建築物だけではなく、企業のレガシーを建築の材料に込めるアイデアに共感しました。表情もテクスチャもいい具合いになっていると思います。

恩田 レンガは透かし壁にすることで、裏面を利用して吸音や空調の吸排気の機能を担っています。

山田 空間の中に歴史のうんちくがあり、さらに、言われなければわからない仕掛けが隠されているのもまたいいですよね(笑)。でも、そういうことを知らなくても、実際の空間を見ると、ぐっとくるものに仕上げていただいたと思います。

彫刻や樹木なども、建物を見守ってもらおうと、リプレースするなどひとつも壊さずに利用しています。敷地と共に見守ってくれたものを残したい。風景の記憶を残すというのは、お互いにぶれなかったですね。

左:赤いレンガ積みの壁が特徴的な旧三角広場。(提供:住友不動産株式会社)

左:赤いレンガ積みの壁が特徴的な旧三角広場。(提供:住友不動産株式会社)

右:旧広場の外構のレンガ積みと住友伝統のカラミレンガから着想を得た新三角広場の室内壁。透かし積みを利用し吸音や空調機能を中に仕込んでいる。

ホンモノを超えた、床材の開発

左:開発中の様子(中国・厦門) 右:新開発のタイル

左:開発中の様子(中国・厦門) 右:新開発のタイル

グレード感としては、床に石を使いたたかった。でも石には、曲げに弱くて割れやすいなどの弱点があります。また磨きだと滑ってしまうから、ジェットバーナーにしないとならない。でもジェットバーナーにすると石の美しさは損なわれてしまう。イベント広場なので、水や油を使ったり、車での搬入も想定されました。石は、油がしみたり、ワインをこぼすと取れません。ぱっと見たときに大理石のような石の風合いを保ちつつ、割れない、しみない、滑らないという近未来の材料の開発に着手することになりました。

今、印刷技術が発達しているので、天然の石のよいところを、タイルに再現することができました。それを6700㎡に敷き詰めることで、清掃の手間を減らすことができると思います。

芦田 天然の石だと、自然な風合いを持つ反面、ばらつきも多く、時に多くを捨てざるを得ませんが、今回は、あらかじめ自然な風合いに感じられるよう調整して印刷したタイルなので、無駄を最小限にして魅力的な床ができました。もはや、本物を超えた偽物というか、むしろ、これがホンモノではないかと思います。

山田 おかげで、さまざまなイベントに対応できる空間になりました。

天井高が25m、大型564インチモニターを使って地下の住友ホールと二元同時中継を行ったり、ライブや物産展、eスポーツの対戦など、わくわくするような活動が今後ここで行われていくことに期待しています。吊りバトンや、スピーカーも大音量対応のものがありますし、大型の資材・機材を搬入するエレベータもあります。

生きた広場をつくりたいという理想を追うわれわれとともに、日建設計は、どうやったら実現できるかを一緒になって考え、苦労を一緒に乗り越えてくれました。このコラボレーションがあったから完成までいくことができたと思います。

恩田 日本の超高層黎明期の建築を残すことを曲げずに、リボーンするという強い姿勢があったのが大きな支えだったと思います。

山田 50年前に建った超高層を今後どうしていくのかという課題が日本にはありますから、このプロジェクトが社会に与える影響は大きいと思います。100年もたせることを実現できたという意味で、波及効果は高いと思います。

芦田 100年残すためには、建物の性能はもちろん重要ですが、これをなんとか残して使い続けたいと思う人びとがいることの方がはるかに重要だと思います。

今回もオーナーである住友不動産の皆さんの三角ビルへの愛着と、このビルを残したい、使い続けたいという強い意志こそがこのプロジェクトを実現に導いたのだと確信しています。

三角広場の誕生で新宿に新たな賑わいが生まれる(提供:住友不動産株式会社)

三角広場の誕生で新宿に新たな賑わいが生まれる(提供:住友不動産株式会社)

山田 武仁

住友不動産株式会社 ビル事業本部企画管理部

商品企画課チーフエンジニア

| 1958年 | 千葉県生まれ |

|---|---|

| 1983年 | 早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修了 住友不動産株式会社入社 |

| 2020年 | 同上 ビル事業本部企画管理部商品企画課 チーフエンジニア(現職) |

芦田 智之

日建設計

設計部門グループマネージャー

| 1964年 | 岡山県生まれ |

|---|---|

| 1989年 | 大阪大学大学院工学研究科建築工学専攻修了 日建設計入社 |

| 2008年 | 日建設計 設計部門 設計室長 |

| 2017年 | 同上 設計部門 理事副代表・設計部長 |

| 2019年 | 同上 執行役員 設計部門グループマネージャー(現職) |

| 日本建築学会員 / 日本建築家協会登録建築家 (主な実績:住友不動産三田ツインビル西館 / 乃村工藝社本社ビル / 三井住友銀行本店ビル・東館 / 小学館ビル / 住友不動産麻布十番 ビル / 羽田エアポートガーデンなど) |

|

恩田 聡

日建設計

設計部門ダイレクターアーキテクト

| 1974年 | 東京都生まれ |

|---|---|

| 1997年 | 工学院大学工学部建築学科卒業 横河設計工房入社 ( ~ 2003 年 ) |

| 2006年 | 日建設計入社 |

| 2019年 | 同上 設計部門ダイレクターアーキテクト(現職) |

| 2020年~ | 工学院大学非常勤講師 |

| 日本建築学会員 (主な実績:On the water/ ラゾーナ川崎東芝ビル / 住友不動産青葉台タワーなど) |

|