さまざまな視点から考えるパフォーマンス空間

〜ミュージカル俳優・海宝直人さんと語る〜

Scroll Down

日建設計には、建築設計事務所としては珍しく、古くから音響設計チームが存在し、これまで、社内の意匠設計者や他のエンジニアと共創して、「東急シアターオーブ 」や「フェスティバルホール」など多くの劇場・ホールなどを設計してきました

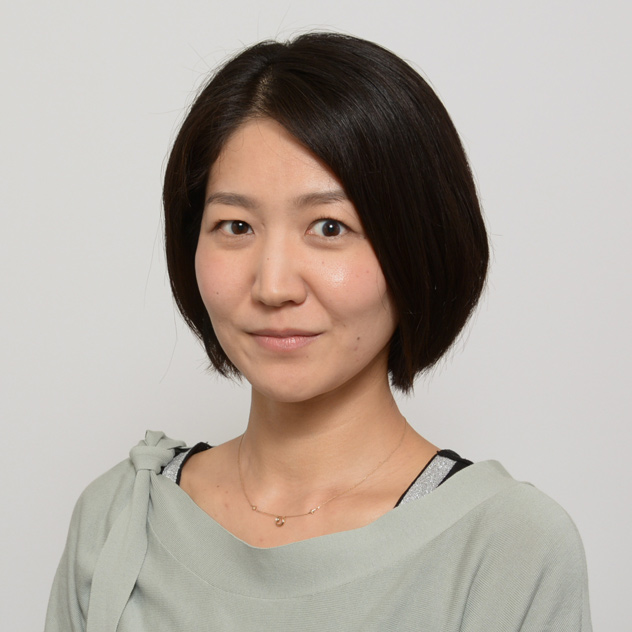

今回は、ミュージカル俳優として活躍されている海宝直人さんをゲストにお招きして、劇場やホール、ライブハウスなどのパフォーマンス空間について、弊社で音響設計を専門に行っている青木亜美とともにさまざまな視点、特に音について、語っていただきました。(対談日:2024年7月9日)

海宝直人氏PROFILE

PROFILE | NAOTO KAIHO official site

左:海宝直人氏 右:青木亜美(日建設計エンジニアリング部門環境デザイン室室長)

左:海宝直人氏 右:青木亜美(日建設計エンジニアリング部門環境デザイン室室長)

劇場と演目の特性を見極め、声を変化させる。

先日、海宝さんが出演されているミュージカル『この世界の片隅に』(2024年5月9日開幕、日生劇場ほか)を観劇させていただきました。数か月経った今でもずっと心に残る、すばらしい作品でした!会場は日比谷の日生劇場でしたが、日生劇場は著名な建築家である村野藤吾さんの代表作であり、建築設計に携わる私たちにとって特別な劇場なんです。海宝さんにとって日生劇場はどんな存在ですか。

日生劇場(1963年) 設計:村野藤吾 画像提供:日生劇場

日生劇場(1963年) 設計:村野藤吾 画像提供:日生劇場

お客様が空間によって作品を受け取る感覚が異なるように、演者側もやはり空間に影響を受けます。日生劇場は有機的で温かみがあって、お客様も演者側もリラックスして作品の世界観に入り込める気がするんです。

僕自身、いろいろな作品で何度も立たせてもらっている劇場なので、思い入れもありますが、もともと劇場自体も劇団四季と縁が深かったり、越路吹雪さんが「ロングリサイタル」を行われたりと、長い歴史が感じられて......身が引き締まる思いもあります。そんな場所に立てることを幸せに思います。

海宝:はい。本番中は照明で照らされているので、お客様の表情はあまり分からないのですが、幕が開いた瞬間のお客様の息遣いやエネルギーは感じられますよ。

青木:舞台上からお客様の表情はあまり見ない/見えないのでしょうか。

海宝:『レ・ミゼラブル』や『アナスタシア』のような作品において、意識的に観客に目線を送ることはありませんね。ただ、作品によっては、お客様と交流をする場面がある作品があるので、そういう場合はもちろん目線を送ることはありますよ。

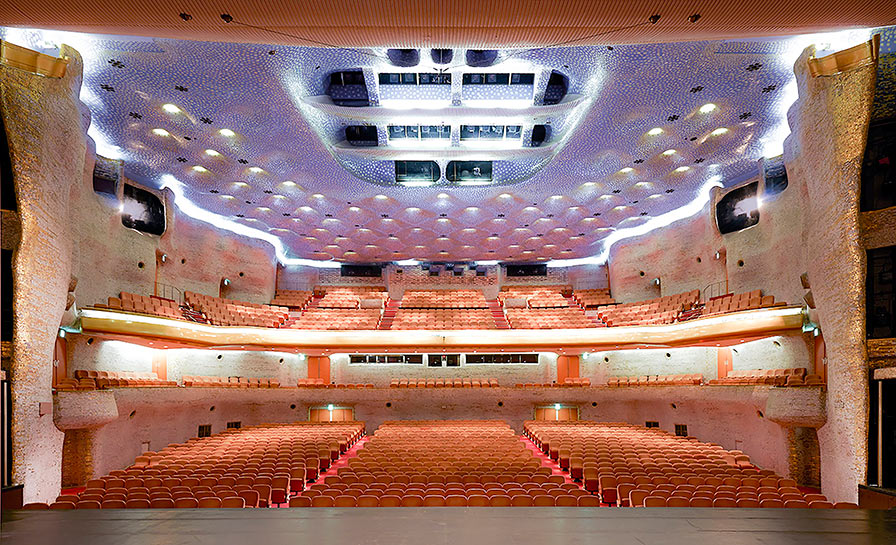

東急シアターオーブ(2012年) 建築設計:日建設計 撮影:エスエス

東急シアターオーブ(2012年) 建築設計:日建設計 撮影:エスエス

海宝氏は『アナスタシア』でこの舞台に立たれた。

印象に残っている劇場・ホールはありますか?

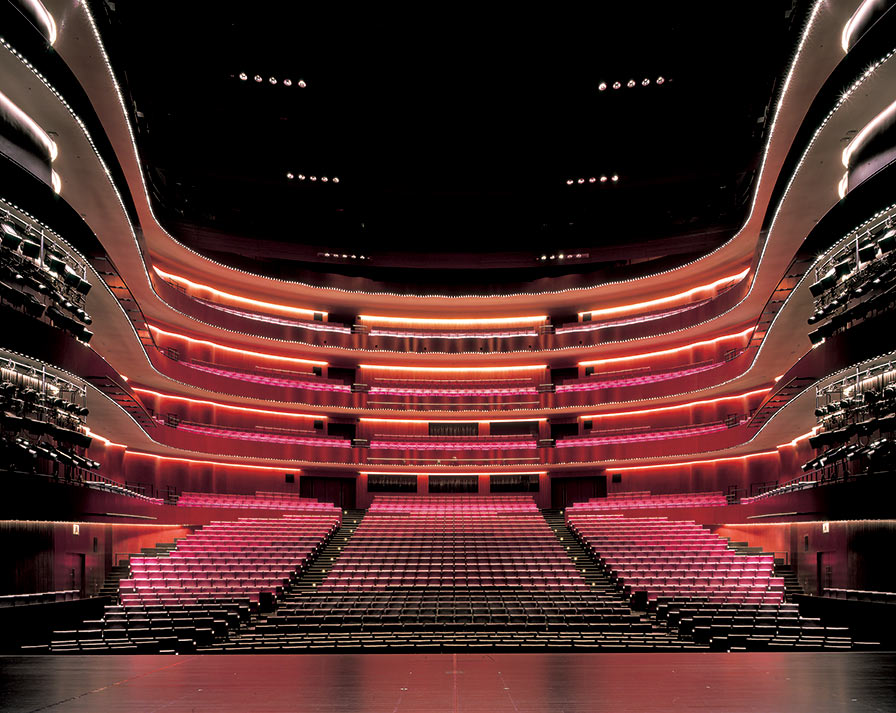

海宝:そうですね。全国ツアーは、それこそ日建設計さんが設計に携わっていらっしゃる、札幌文化芸術劇場hitaruから始まりました。空間がバーンと大きくなって、響きが全然違いましたね。hitaruはこれまでも『レ・ミゼラブル』や『ミス・サイゴン』で訪れているのですが、響きが豊かといいますか、残響がすごく多い。なので、音響スタッフさんや演出の方々とともに調整を重ねました。

例えば、すごくデッドな小屋(※残響が少ない劇場)だったら、密に会話をするシーンでもあまり役者側が意識しなくても、実際に話している会話の距離感で話せるんです。一方で、残響が多い空間だとリバーブ(音に残響音や反響音を加えることで空間的な深みや広がり感を出すエフェクト)が感じられるので、普通の会話の感覚のまま話してしまうと、何を言っているか聞き取りづらくなってしまう。なので、セリフは硬めにゆっくりと話した方がいいんですよ。

なので、hitaruに限らず、劇場やホールごとに、そういった細かい調整をしているんです。

札幌文化芸術劇場hitaru(2018年) 設計:日建設計 撮影:新津写真

札幌文化芸術劇場hitaru(2018年) 設計:日建設計 撮影:新津写真

海宝:『この世界の片隅で』では、日生劇場以外は2〜4日間の公演でしたから、時間との勝負でしたが、スタッフさんと役者たちとがチームプレーで乗り切りました。

海宝:仰る通り難しいところですね。ミュージカルとオペラではまた解が異なるでしょうし、もっと言えばミュージカルの中でも作品によって、解が変わってくると思います。

今回、僕が出演した『この世界の片隅に』は、舞台が日本で、日本人キャストが日本人の役を演じているので、リアルな距離感で話す場面が多いんですね。だからこそ、デッドな(残響音の短い)小屋の方が合うかもしれない。でも、ブロードウェイなどで上演される海外作品は、スケールアップして歌ったり話したりすることも多いので、そうすると、響きが豊かなホールの方が映えると思うんです。

とはいえ、毎回作品ごとに劇場・ホールを建てるわけにはいきませんから(笑)。だから、スタッフさんも役者もその劇場・ホールの特性を理解して、調整する必要があるんですよ。

青木:ミュージカルで1000人以上のキャパシティの劇場の場合、やはり歌声はスピーカーを通して届けることが前提となってきますが、一方でマイクも要らないほどの生声で聴かせることもありますよね。

海宝:例えば『レ・ミゼラブル』や『ミス・サイゴン』のようなロンドン作品は、壮大なオーケストラが音楽を奏でるんですけど、出来るだけ生っぽくお芝居に寄せたい、「返し(舞台上の出演者に向けて音を流しているスピーカーのこと)」はほぼ0にしたいという海外クリエイティブチームの思いがあります。なので、役者たちは基本的には返しがほぼない状態で歌うので、ある意味、空間に放って返ってくるものがあるとすごく助けにはなります。

その役者が演劇畑の人間か音楽畑の人間かで求めるものが変わる部分もありますけど、最近の傾向としては、がしがしPA(Public Address(パブリック・アドレス)の略。マイク、ミキサー、アンプ、スピーカーなどの音響システム)を出すというよりは、生っぽくやっていきたい演目が増えている気がします。特にグランド・ミュージカルでは多くなっているかな。ただ、ロックミュージカルになると、また少し事情が変わって、「がしがしPAで返してください!」ということになる気がします。

……舞台の音響さんと話したことがあるのですが、劇場・ホールの響きが美しければコントロールがしやすいそうなんです。中にはあまり評判がよろしくない劇場もあって、その劇場は響きはあるけれども、その響きが濁っているからコントロールがすごく難しい。だから、幕を張って、響きをとったデッドな空間にして、PAを作っていったそうです。

つまり、役者としては完全にデッドではしんどいので、響きがある程度あって、それをコントロールしていただくという形が一番理想的なのかなと思いますね。

海宝:変わってくると思います。お芝居となると、お客様との距離感が近くて、比較的響きすぎず、生っぽいやり取りができる空間が個人的にはやりやすいなと思いますし、舞台上で楽器が生演奏されて、それをバックに歌うコンサートの場合は、やはり響きが重要になってくる。ただ、ポップスやロックを歌うときは、ホールよりもライブハウスのような空間でつくっていくのもいいですよね。

青木:会場を見たり響きを確認してから、曲目を決めることもあるのですか?

海宝:「今回はこういう会場だから、こういう楽曲が多いといいね」「ライブハウスが会場だから、ロック感の強い楽曲をいっぱいやろう」といった話はメンバーとしますね。それにお客様も、コンサートホールで座って音楽を聴くのと、ライブハウスで立って音楽を聴くのでは全然感覚が違うでしょうから。

青木:ご自身のコンサート『ATTENTION PLEASE!』では、構成や演出にも挑戦されています。演者としての視点だけでなく、いろいろな角度から作品を考えられたのではないですか?

海宝:そうですね。自分が「演じる」以外のことも考えるようになってきたのは、ここ数年の変化ですね。役者だけをやっていると、照明やオーケストラといったスタッフさんと打ち合わせる機会がなかなかなくて、基本的に演出家が決めたプランに、我々俳優たちは合わせていくんです。

自分のコンサートで構成を組むことはあったのですが、『ATTENTION PLEASE!』は一部がお芝居仕立てで、二部がコンサートという構成だったので、今までより踏み込んだチャレンジでした。スタッフさんの打ち合わせに参加し、物づくりの過程を経験させてもらったので、自分が役者として出演する際も、少し視野が広がった感じがします。

青木:ところで、別のインタビューで、海宝さんが「歌を歌う」ではなく「歌を話す」という表現をされていることが印象に残っていました。歌詞もセリフの一部と捉えている ということなのかなと解釈していましたが、いろいろとお話を伺う中で、舞台上から観客にいかに音を届けるかを常に意識しているという意味だったのかなと思いました。

海宝:はい。特に輸入ものの作品では、翻訳した歌詞をメロディーに載せることが多いですし、国産のミュージカルだったとしても、言葉としてあまり重要ではない、例えば助詞の部分に強い音が来てしまうことがあるんです。そうすると、日本語として崩壊してしまうので、音楽と言葉のバランスを意識して、調整することはとても大切なんです。

ポップスを歌う場合は、そこをあえてずらしたり、間にブレスを吸ったりして、リズムやグルーヴを生むこともありますが、ミュージカルの場合はやはりお芝居なので、きちんと言葉のイントネーションや表現を伝えなくてはいけません。そういう意味で、「歌を話す」と言っています。

「自分の人生」のようなものが劇場に宿っている

まつもと市民芸術館(2004年) 設計:伊東豊雄建築設計事務所

まつもと市民芸術館(2004年) 設計:伊東豊雄建築設計事務所

画像提供:まつもと市民芸術館

青木:あのバルコニー席の照明とか、ちょっと妖艶な内装も、劇場の扉を開けた瞬間にすごくワクワクしますよね!

海宝:そうですね。劇場・ホールに一歩足を踏み入れたときから演劇体験は始まっていると思いますし、お客様それぞれに好きな劇場や思い入れのある劇場があると思います。

海宝:「演劇」という世界においては、何か特別な違いを感じたというよりも、やっていることだったり、目指している方向だったりはあまり変わらないのだなと思いました。海外の役者もみんな同じようなことを考えているんだなと。

ただ、劇場については、日本の劇場はとても綺麗だなと思いました。僕はピーコックシアターという劇場で舞台をやっていましたが、設備に年季が入っていました。血が通った空間というか、効率性だけでは語れない空間で、積み重ねられた歴史を感じましたけどね。その反面、もしかしたら劇場に限らないのかもしれませんけど、日本は新しくて綺麗な建物が多い気がしました。手入れが行き届いているということなのかもしれません。

青木:興味深いお話です。私たちは劇場・ホールの改修や建て替えを行うことも多いのですが、「空調や電源といった設備は新しくしたいけれど、見た目や空気感、音の響きや内装は変えたくない」といったご要望をいただくことがあるんですよ。

フェスティバルホール(2012年建替)設計:日建設計 画像提供:竹中工務店

フェスティバルホール(2012年建替)設計:日建設計 画像提供:竹中工務店

旧ホールの「天井から音が降り注ぐ」と言われた優れた音響特性を受け継いでいる。

日本の比較的新しい劇場は、スタイリッシュですが、結構無機質なところもあるじゃないですか。個人的に芝居をする上では、血の通った温かさが感じられる空間である方が助かるんですよね。空間と共に芝居を作っていく感じがするので。

青木:空間と共に!それは建築をやっている人間として、うれしいお言葉です。

海宝:他の役者たちもみんなそうだと思いますよ。好きな劇場や思い出の劇場はそれぞれあると思いますし、 「ここに来ると落ち着くんだよな」「また戻ってこられてよかったな」と思える劇場があると思います。

青木:今まで舞台に立ってきた俳優さんの“念”や“気”のようなものが劇場には宿ると言われますが、海宝さんもそれは感じますか?

海宝:それはありますね。

例えば、劇団四季さんの『ライオンキング』という作品。僕は初演のときにヤングシンバとして出演させていただいて、劇場を新しく建て直す前に、大人のシンバとして再び戻ってきたときに、なんというのでしょう、初演では感じなかった、ずっとその場で表現してきた人たちの思いや染みついた匂いを感じました。

また、帝国劇場も歴史があるので、楽屋に入ったときの空気感は独特です。これまでの演劇人たちの“念”や“気”はあると思います。

海宝:いや、もっとこう、ラフなハコだったのですが、コンサート(『Baltic Neopolis Festival 2018』)は思い出深かったです。

夏のコンサートだったのですが、欧州は記録的な猛暑だったんですね。猛暑が想定されていなかったので、空調設備がない会場で、あちらこちらから扇風機を集めてきて、舞台上に多数の扇風機を置きながら歌うという......(笑)。500人ぐらいの会場でしたが、観客もみんな汗だくになって。相当暑かったですけど、異様に盛り上がりましたね。

青木:そんなことが!でも、ハプニングによって演者と観客の一体感が生まれるのって格別なものがありますね。

いろいろな空間を体験されている海宝さんですが、屋外で歌う機会はありますか?海宝さんの声量だと近隣の方がびっくりするかもしれませんが(笑)

海宝:最近は日本でも増えてきましたよね。僕はあまり経験がないのですが、シアノタイプとして、神奈川の逗子海岸に夏季限定オープンするライブハウスで歌ったことはあります。砂浜に建てたライブハウスで、演者側からは海が見えて、お客様も演者側もリラックスして楽しむことができました。

やはり空間による心理的な影響は大きいのでしょうね。綺麗で美しくて上質な空間ですと、お客様も「しっかり聴くモード」になる気がしますから。

青木:確かに、クラシックの演奏会などは「しっかり聴くモード」になるかもしれません。

海宝:よく言われることですが、日本のお客様は真面目で誠実でいらっしゃる。僕自身が海外で観劇をする際も感じますし、日本で海外のクリエイティブスタッフとよく仕事をするのですが、彼らから日本のお客様の反応は新鮮に映るようですよ。

体験を共有するかけがえのない時間をこれからも

「劇場空間は、扉を閉めて、静けさを保っていなければならない」という固定概念が覆されました。作品の世界観を舞台上だけでなく、ロビーやホワイエ、もっと言うと、街にも広げていけたら面白いなぁと思うんです。

海宝:演出家の皆さんはそれぞれさまざまな試みをやっています。本編中のお芝居でも花道や客席を効果的に使ったり、『この世界の片隅に』の場合はオーケストラピットの一部をアクティングエリアにしたりして、お客様との距離を縮める工夫をしていました。『ATTENTION PLEASE!2』のときも劇場を最大限に使いたいと思って、客席のどこかの扉から突然出てくるという演出を考えました。

ああそれから、劇団四季さんだと、昔は『夢から醒めた夢』という作品で、ロビーでサーカスをやっていましたよね。僕もそういう試みができる空間や遊び心のある場所はとても素敵だなと思います。

青木:我々としては「こんな使い方をしてほしいな」と思いながら劇場・ホールを設計するのですが、一方で「こんなに高い費用をかけても、使っていただけないのでは」という議論が起こることもあって......。ネコもおもちゃを買っても全然使ってくれないことがあるじゃないですか(笑)

海宝:そうそう、それよりも段ボールの方が気に入ってるんですよね(笑)。いや、でも演劇人たちはいかに劇場やホールを効率的に、面白く使えるかということは考えていると思いますよ。

青木:来年はデビュー30周年ですね。ずっと第一線で活躍されている海宝さんですが、最後に、今のお仕事を続けていられる理由を教えてください。

海宝:正直な話、「しんどいな」「なんでこんなことをやっているのだろう」と思う瞬間もあるんです。クリエイティブでタレンテッドな方々に囲まれる現場にいると、自分の才能のなさを痛感しますし、心折れそうな場面もあるんです。

でも同時に思うのは、劇場空間やホールが生み出す高揚感、人生における潤いみたいなものが、自分の生きる力になっているということ。自分がオーディエンスとして劇場にいるときも、自分が役者として舞台上にいるときも、みんなで体験を共有する時間はかけがえのないもので、何だかんだ好きなんです。最近はオンデマンドで気軽に作品やエンターテイメントを楽しむこともできますが、生でないと味わえないものがあるんです。

そんな素晴らしい時間を自分も少しでも提供できているのならもう少し頑張ってみようかなと思い続けて、ここまで走ってきた気がします。

青木:私も海宝さんたちの舞台を拝見して力を戴きました。明日も頑張れます!。劇場・ホール設計に携わる身として、貴重な機会をいただきました。ありがとうございます。

対談の後に、「舞台はその瞬間で終わってしまうけど、建築の仕事は形に残るところがうらやましいです」とおっしゃっていて、「でも、舞台は一生そのままの鮮度で心に残りますよね」とお答えした時の笑顔がとても印象的でした。そうした差はあれど、建築も舞台も、様々な分野のプロがチームとなって1つのものを作りあげ、お客様に届けようとしている点に通ずるものがあると感じました。

私たちが携わってきた、また、これから携わるホール・劇場の空間や音が、舞台作りのもう一人のメンバーとなりえるのかもしれないと思うと、音響設計チーム一同、光栄であると同時に、背筋が伸びる想いです。(青木亜美)

右から中川浩一、司馬 義英、青木亜美、海宝直人氏、宮坂裕美子※、井上瑞紀

右から中川浩一、司馬 義英、青木亜美、海宝直人氏、宮坂裕美子※、井上瑞紀

※ エンジニアリング部門設備設計グループ代表

他 音響設計メンバー