デザイナー座談会1

社会から「インテリアデザイナー」が消えてゆく?

Scroll Down

2024年4月1日付の日建スペースデザイン(以降、NSD)と日建設計の合併に伴い、設計監理部門にスペースデザイングループ(以降、SpDG)を発足いたしました。そこで、インテリアデザイン業界で数多くの現場を見守り続けてきた月刊商店建築の塩田健一編集長と、これからSpDGと空間創出するクライアントやパートナーに共有したい3つのテーマを設定し、インテリアデザインの未来を語る座談会を開催しました。

今回は第1回として、株式会社エイトブランディングデザイン 代表 ブランディングデザイナー 西澤明洋氏をモデレーターにお迎えしました。生成AIなどデジタル技術の発達により、街には既視感のある画一的なオシャレな空間が散見されます。誰しもデザインができる時代にはびこる「デザイナー不要論」に対して、デザインの現場から、本音と心意気を語ります

第1回 社会から「インテリアデザイナー」が消えてゆく?(今ココ)

モデレーター 株式会社エイトブランディングデザイン 代表 西澤明洋氏

第2回 デザインに投資すると、どんな「付加価値」が生まれる?

モデレーター 月刊商店建築 編集長 塩田健一氏

第3回 デザイナーが「アート」描いちゃいました⁈

モデレーター ジャーナリスト 山田泰巨氏

【参加者】

日建設計 設計監理部門 スペースデザイングループ

水原宏、今井充彦、北野結子、鈴木結子

【モデレーター】

株式会社エイトブランディングデザイン 代表

ブランディングデザイナー

西澤明洋氏

水原宏(以下、水原) ひとくちに「インテリアデザイン」といっても様々な側面があります。私たちの役割ということでは、「Panasonic XC KADOMA」(2023年1月竣工)での仕事が印象的でした。パナソニックグループ専用の新社屋で、地上7階建、延床面積約24,000m2の空間に複数のグループ会社を同居させ、お互いにコミュニケーションをとって新しい働き方にチャレンジしようという意欲的な案件でした。

目に見えない「アクティビティ」をデザインする

水原 宏

水原 宏

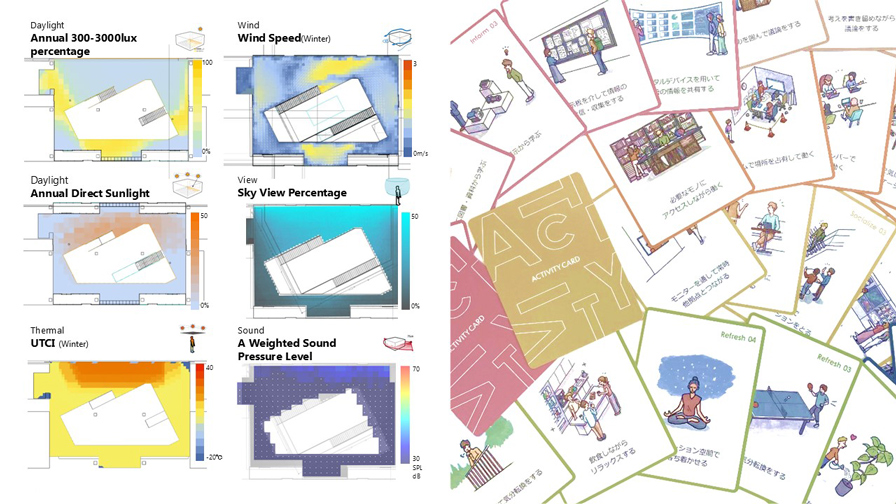

水原 「アクティビティを撹拌する」というコンセプトを掲げ、空間における人の動きやコミュニケーションをデザインすることを意識しました。そのためのツールに用いたのが、私たちが開発した「アクティビティカード」です。共用部の各所で「ここではこういうことができますよ」という具体的な提案をカードに記して、図面上に配置することで、人の動きを可視化しました。クライアントをはじめ、日建設計の設計チーム、竹中工務店のチームとも、イメージを共有するのに役立ちましたね。

西澤 なるほど。人の動き、アクティビティという目に見えないものをカードという形に落とし込むことで、設計の意図を把握しやすくしたのですね。

水原 もうひとつのポイントは、環境のシミュレーションです。日建設計には、環境測定に特化した設備系のチームがあって、建物における風や太陽の影響を検証することができます。今回の共用部についても、この時期のこのエリアは雨がかかる、ここは夏の直射日光が当たる、この席には風が吹き込んで気持ちいい、など様々なパターンで検証を実施しました。その結果を日照時間などの数値で示したりすることで、確かな裏付けを持って家具選定やゾーニングのプランニングに落としむことができました。

環境測定分布図とアクティビティカード ©NIKKEN SEKKEI LTD

環境測定分布図とアクティビティカード ©NIKKEN SEKKEI LTD

アクティビティカードと環境測定分布を検証し、空間をデザインする ©NIKKEN SEKKEI LTD

アクティビティカードと環境測定分布を検証し、空間をデザインする ©NIKKEN SEKKEI LTD

引き渡し後のアクティビティを検証 ©NIKKEN SEKKEI LTD 写真:伊藤彰(アイフォト)

引き渡し後のアクティビティを検証 ©NIKKEN SEKKEI LTD 写真:伊藤彰(アイフォト)

水原 引き渡し後、実際にどのような使われ方がされたか、アンケート調査を実施しました。想定通りの部分がある一方、そうでもなかった部分もあったので、そこについてはさらに次にどのような手を打とうか、というところにまで関わらせていただいています。

西澤 一般的に共用部は賃貸収入を生まない部分です。なかなかそこまで力をかけられないことが多いものですが…。

水原 クライアントには「本当にここは機能するのか」ということは何度も確認されました。アクティビティカードや環境のシミュレーションなどで、疑問を解きほぐすように丁寧に説明していくことで、イメージを共有していただきました。私たちとしても、従来のインテリアデザイナーとしての領域を超えて、新しい関わり方ができたという手応えが得られましたね。

大阪の文化を「HACK」してインテリアに取り込む

今井充彦(以下、今井) そういうイメージを持つ方が、私が担当した「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」(2024年9月開業)をご覧になると、さぞ驚かれることと思います(笑)。

今井 充彦

今井 充彦

ヒルトングループのなかでも「ライフスタイルホテル」というカテゴリーにあり、立地周辺の環境を巻き込みながらサードプレイスとしても機能する場として設計されました。私たちがインテリアデザインを担当するうえで、「大阪らしさ」と、コミュニティを形成するウェルカムな雰囲気を表現するために打ち出したコンセプトが、「大阪をHACKする」。「大阪」というキーワードを通して、文化や歴史、名産品などのモチーフを、大阪らしいユーモアとともにデザイン化できたら面白いなあ、と考えました。

西澤 写真を見るだけでもインパクトがありますね(笑)。

今井 たとえばホテルエントランスのエレベーターホールでは、たこ焼き器の形状を天井に、壁には青のり、タコの足、爪楊枝などのモチーフをちりばめています。そのほか、客室や廊下、施設の至るところまで、このノリで様々なに「大阪」を「HACK」して表現していきました(笑)。

ホテルスタッフの方々がゲストのみなさんに「これはたこ焼きで、これは串かつで…」と説明するネタがふんだんに盛り込まれています。きっと楽しい会話になるだろうな。また館内にはそのデザインコンセプトを説明したブックにアクセスできるQRコードも掲示しています。「大阪をHACKする」。やりきったと言っていいかもしれません(笑)。

キャノピーbyヒルトン大阪梅田/1階エレベーターホール

キャノピーbyヒルトン大阪梅田/1階エレベーターホール

写真:ナカサアンドパートナーズ

今井 私も含め、グラフィックが好きなメンバーがいたので、随所に張り切ってやりきりました。

西澤 文化や歴史というものを見事に空間デザインで表現されていますよね。これは今井さんのキャラクターあってこそ。AIでは難しいでしょう(笑)。

キャノピーbyヒルトン大阪梅田/11階レセプション

キャノピーbyヒルトン大阪梅田/11階レセプション

写真:ナカサアンドパートナーズ

手づくり感覚のリニューアル案件も提案

北野 展示会の出展ブースのデザインなども手がけていますよ。小さなモノから大きなスペースまでご相談いただいています。私が担当した「ANAクラウンプラザホテル広島」のリニューアルは、レストランとして使われていたエリアをクラブラウンジへと改修+3フロアの客室改修という内容でした。

北野 結子

北野 結子

北野 私たちの強みのひとつは、オフィスからホテル、ヴィラなど幅広くノウハウがあること。このリニューアルでは、22階南側全面の窓から広島の街並みや瀬戸内の島々を一望する約200㎡のクラブラウンジが実現できました。ラグジュアリー一色でコーディネートするのではなく、こちらはリラックスできる空間、こちらはコワーキング可能な空間、とエリアに応じて異なる用途を想定したデザインプランをご提案し、レセプション、ワークスペース、ダイニングスペース、リラックススペース、ミーティングルームなど、ゲストの多様なニーズに合わせてエリアを構成しています。

客室に関しては2室をひとつにまとめてスイートルームとすることで客単価を高めるといった提案のほか、「HIROSHIMA GRADATION」をコンセプトにして多様に移ろう広島の風景を表現するような、地元の伝統工芸品や名産品などをデザインモチーフに取り込みました。

ディスプレイも外注せず、自分たちで地元のアーティストを探して依頼したり、手づくり感覚でコミットしていったりしましたね。

西澤 日建設計ではそういう規模の仕事はやられていないと思っていました。

北野 実は、やってるんです(笑)。こういう仕事も大好きです。

「町医者」のように寄り添い、顔を見て仕事をする

鈴木結子(以下、鈴木) はい、今回取り上げられた「Panasonic XC KADOMA」、「キャノピーbyヒルトン大阪梅田(コンペ時のみ)」でも、私がFF&Eデザイナーとしてチームに参画しています。

鈴木 結子

鈴木 結子

鈴木 一緒に組むデザイナーによってコミュニケーションの取り方は異なるのですが、たとえば今井との「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」の案件では、「大阪をHACKする」という、東京育ちの私には難解なコンセプトでしたので(笑)、今井の頭の中のイメージをいかに具体化するか、ということに注力しました。

いちおう手書きのメモなどはもらえたので、それをヒントにヒットしそうな椅子を選んで、A4に4コマずつくらいにプリントしたものを切り分けて、何百点もの選択肢を用意。それらを図面のボードに並べて、これはここ、これはあっちと配置を決めていきました。

今井 このホテルには宿泊客だけではなく、地域内外からいろんな人が集まるということだったので、多様なシーンがあっていろんな座り方があるよね、ということで様々なスタイルの椅子を採用しました。

鈴木 彼の考案したストーリーを受け止めて、膨大な数の「千本ノック」をこなしたような気がします。

西澤 それは大変でしたね。

鈴木 大変でしたが楽しかったです。お客様にワクワクしていただくには、こちらもワクワクしながら取り組まないと熱が伝わらないように思います。

私たちはお客様に寄り添う「町医者」のような存在。クライアントの顔を見て、その人にあった処方を出す、という姿勢を大切にしています。たとえば、椅子に座っていただいたときの表情や姿勢から本音を読み取るのです。

インテリアデザイナーが新しい建築、空間の在り方を生み出す

水原 私たちが単独で受ける案件もあります。割合としては半々くらいでしょうか。

もともと私たちは日建設計から独立した、「日建スペースデザイン」という会社として30年ほど活動してきました。著名なアトリエ系建築家の方の案件に加わったり、幅広くインテリアデザインのノウハウや見識を蓄積したりして、今年、再び日建設計に戻り設計監理部門スペースデザイングループとして仕事をすることになりました。

西澤 立場や環境が変わってみていかがですか?

水原 この30年でインテリアについての認知度も向上して、クライアントのニーズにどう対応していくか、問われています。建築・インテリアが一体の組織となったことで、お互いにコミュニケーションが取りやすくなりました。しっかり連携してワンストップで効果的な提案をしていきたい。

鈴木 日建設計は、建築を通して社会に貢献していくという役割があります。私たちインテリアデザイナーは、その中でいかに笑顔を生むか。そうしたソフトの部分で貢献していきたいですね。

西澤 一般的に建築分野は都市や社会と向き合う傾向があります。インテリア分野で活躍されているみなさんは、人、暮らし、文化といったものと向き合っている。取り組みについてうかがううちに、そのような印象を持ちました。

北野 私は大学では建築を学んでいました。インテリアデザインという仕事に出会っていなかったら、今頃、ビルを設計していたかもしれません(笑)。でも実際に仕事してみると、インテリアは地域の文化や人に近い領域に関わることが多くて、私に向いているように感じます。この仕事に携われてよかったです。

鈴木 デザイナーの中にある、まだ整理できていないイメージのなかからヒントを得て、プランの魅力を発見していく。それが私の役割だと思っています。いわば「魅力発見機」といったところでしょうか(笑)。クライアントの要望やデザイナーの提案がブラッシュアップされていくたび、そこから輝きを見出してインテリアに落とし込んでいく、そんな仕事を心がけています。

西澤 みなさんのお話をうかがってみると、どうやら「インテリアデザイナーが消える」のではない。「インテリアデザイナーの定義が変わっていく」ということなのかもしれません。

これまで日建設計は大手の設計事務所としての使命を果たしてきた。そこにいろいろな角度から人と人とをつなぐインターフェイスをつくるインテリアデザイナーが融合することで、また新しい建築、新しい空間の在り方が生み出されていくのかもしれません。そんな期待と可能性が感じられました。

西澤明洋(にしざわ あきひろ) ブランディングデザイナー/株式会社エイトブランディングデザイン代表

「ブランディングデザインで日本を元気にする」をコンセプトに、企業のブランド開発、商品開発、店舗開発など幅広いジャンルで活動を行う。

リサーチからプランニング、コンセプト開発まで含めた、一貫性のあるブランディングデザインを数多く手がける。