デザイナー座談会 3

デザイナーが「アート」描いちゃいました⁈

Scroll Down

2024 年 4 月 1 日付の日建スペースデザイン(以降、NSD)と日建設計の合併に伴い、設計監理部門にスペースデザイングループ(以降、SpDG)を発足いたしました。そこで、インテリアデザインの業界で数多くの現場を見守り続けてきた月刊商店建築の塩田健一編集長と、これから SpDG と空間を創出するクライアントやパートナーに共有したい 3 つのテーマを設定し、インテリアデザインの未来を語る座談会を開催しました。

第1回 社会から「インテリアデザイナー」が消えてゆく?

モデレーター 株式会社エイトブランディングデザイン代表 ブランディングデザイナー 西澤明洋氏

第2回 デザインに投資すると、どんな「付加価値」が生まれる?

モデレーター 月刊商店建築 編集長 塩田健一氏

第3回 デザイナーが「アート」描いちゃいました⁈

モデレーター ジャーナリスト 山田泰巨氏(今ココ)

今回は第3回として、モデレーターにジャーナリストの山田泰巨氏をお迎えし、インテリアの枠にとらわれないクリエイティブ、デザイナーの「表現」が空間に与える豊かさについて語り合います。

【参加者】

日建設計 設計監理部門 スペースデザイングループ

山本 祥寛

伊藤 達則

菅野 晃央

谷 なつき

【モデレーター】

ジャーナリスト

山田泰巨氏

山本祥寛(以下、山本) 社会の動きとインテリアデザインは連動しているように思います。クライアントからも「いい空間を作るために隅々までデザインしてほしい」とリクエストが増えています。いつからか、空間そのものがゴールではなく、その先にある体験、訪れた人が何を感じ、経験するのかをデザインすることが求められるようになりました。

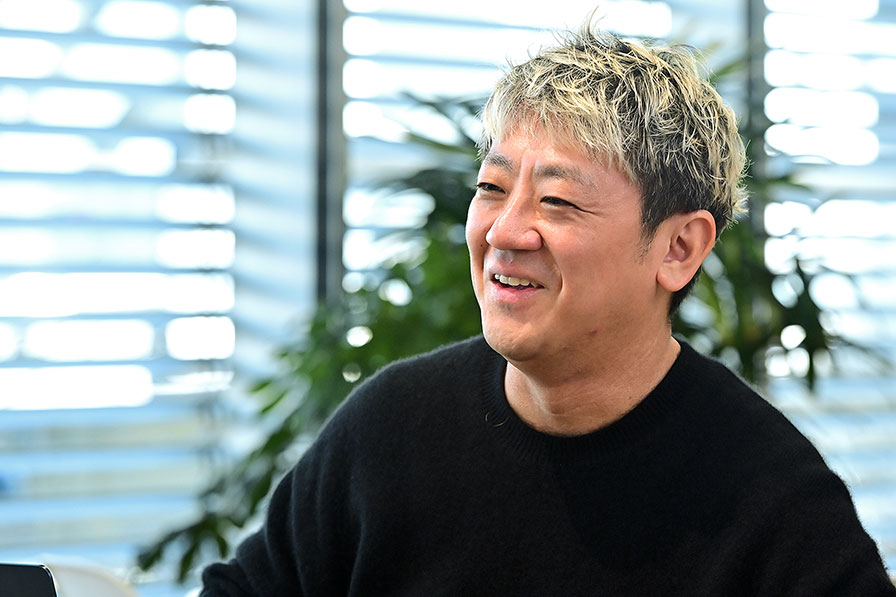

山本 祥寛

山本 祥寛

インテリアからにじみ出たファサードのアートワーク

山本 合併を経験したことで建築とインテリアの「起点の違い」を意識することは増えました。建築は敷地から始まり、どれくらいのボリュームで建てるかを考えることから始まる。インテリアをデザインする僕らは、クライアントと会話を繰り返し、その中でなにを実現したいか、どんな体験が生まれるかを考えるところから始める。つまり内から外に広げる。だから境界を意識せず、自由に考えることができる。そこに魅力を感じています。僕は日建設計を「デザインに境界なし」という考えをもつ集団だと解釈しています。いろいろな領域に考えを広げながら建築を実現する会社です。

伊藤 僕は、建築もインテリアもフィードバックを繰り返すことで考えが積み上がるイメージをもっています。だからこそインテリアから建築にアプローチすることもあり、たとえばここは大きく開口部を設けてほしいというように、インテリアが建築の領域にはみ出していくこともあるので、建築設計担当チームとの会話が大事です。

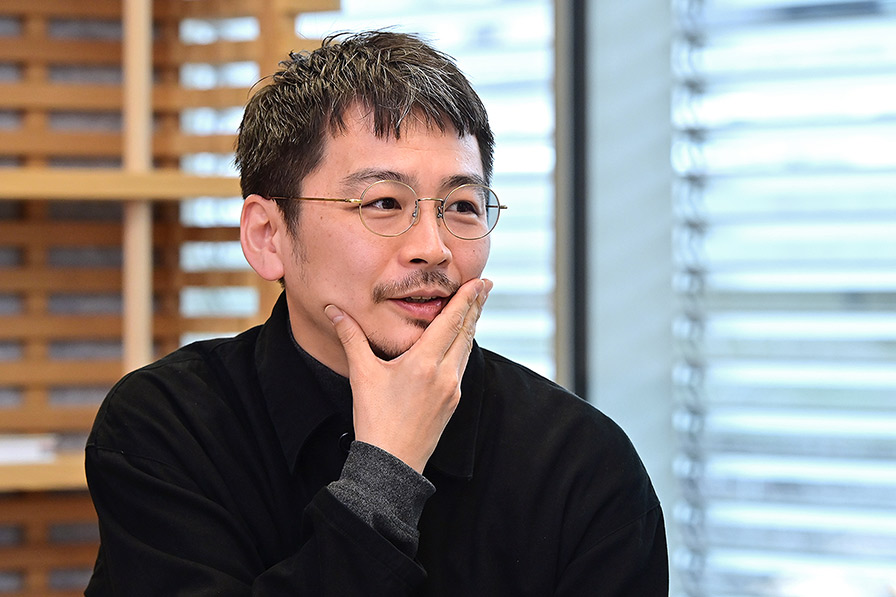

伊藤 達則

伊藤 達則

東京會舘 本舘 撮影:益永研司写真事務所

東京會舘 本舘 撮影:益永研司写真事務所

菅野 晃央

菅野 晃央

キャリアの転機と視野の広がり

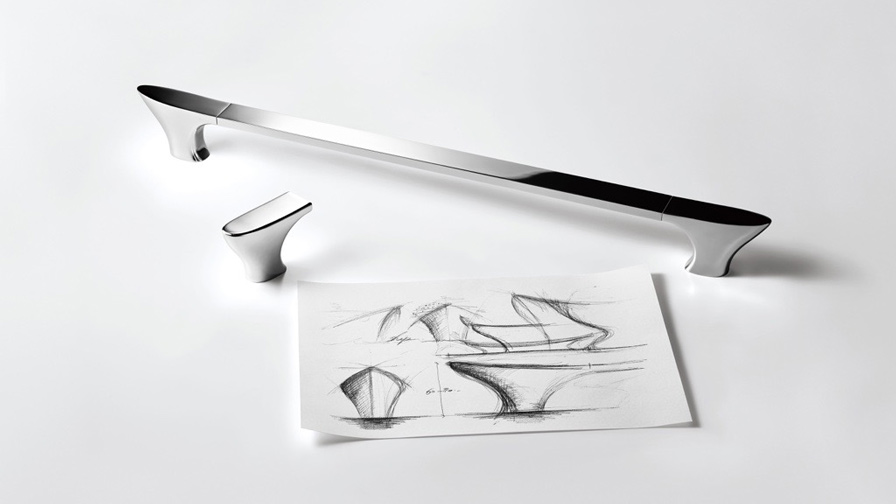

菅野 僕はやはり東京會舘 本舘のアルミキャストです。山本から声をかけられたのは入社して1〜2週間の頃でした。これも仕事の一つなのかと驚きながら、半年ほどかけてスケッチを続けました。コンセプトを考え、提案資料を作成し、スケッチから図面に起こし……。形になったのは1年目の終わりか2年目の頭だったかと思います。自分の描いた線が巨大なレリーフになったことに感動すると同時に、作業時は単純に線を描く作業だったものが、いろいろな人の手で形になることを実感しました。一つのプロジェクトごとに、自分の思い描くものが形になることは、感動とともに責任があることを知ったのです。

東京會舘 本舘 レリーフのためのスケッチ

東京會舘 本舘 レリーフのためのスケッチ

伊藤 僕は入社早々にリーマンショックが起こり、完成に至らないプロジェクトが多い時期に仕事を始めました。どちらかというとフォーマット化したプランを展開する仕事が多く、自分の仕事と実感することに乏しかったのです。入社から5年目の頃に高級レジデンスである「THE COURT 神宮外苑」のインテリアデザインの仕事があり、ここで計画初期段階から建築、インテリア、ランドスケープまでを一体に捉えたデザインを進めていくことができました。この経験で視野が広がり、自分の発想が空間として形になる楽しさを実感することができました。

THE COURT 神宮外苑 撮影:益永研司写真事務所

THE COURT 神宮外苑 撮影:益永研司写真事務所

家具に限らず、アートも空間構成のひとつとして自分で創ることもデザインなのだと気づきを得たこと。そして、まだまだインテリアデザインの仕事を突き詰めていけると実感できたことが大きな経験となりました。

キャノピーbyヒルトン大阪梅田 フィットネスエリア天井

キャノピーbyヒルトン大阪梅田 フィットネスエリア天井

クライアントから求められる空間デザイン

菅野 近ごろは特にホテルで、デザインのオリジナリティや新しいアイデアが求められるのを感じます。担当した「日光金谷ホテル別館ROYAL HOUSE」は、歴史をどう伝えていくかが大きな課題でした。国の登録有形文化財とされる名門クラシック和風建築。そのネームバリューから客層の年齢が高く、若い世代や新たなゲストの獲得が課題でした。そこで歴史を継承しながら、いまのホテルに求められるスタンダードとの融合を提案しています。木造の軸組の、真壁、格天井などを活かしながら、照明計画や大きな窓の採用などで環境を整えつつ、ホテルのオリジナリティを表現するディテールを取り込んでいます。

たとえばホテルの歴史を織り込んだ壁紙を我々インテリアデザインチームがグラフィックを一から制作しています。創業家・金谷家の家紋である「笹竜胆(ささりんどう)」の花形をモチーフに、竣工当初から別館のエントランスを照らしてきた「行燈」、さらには日光の象徴である「神橋の擬宝珠」を融合させた独自の模様。旧来のゲスト層には記憶を呼び覚ますような仕掛け。新たなゲスト層にはクラシックでロイヤルな雰囲気を感じ取ってもらうようにしています。

日光金谷ホテル別館ROYAL HOUSE 撮影:益永研司写真事務所

日光金谷ホテル別館ROYAL HOUSE 撮影:益永研司写真事務所

伊藤 私が担当した福岡のホテル「クロスライフ博多天神」は新しいホテルブランドで、クライアントからは「普遍的で居心地のいいサードプレイス」のような場を求められました。そこで博多や天神といった場所性を感じつつ、居住性の高い空間とすることで両面から記憶に残る体験を生みだそうと試みています。土地性を想起させるアート、たとえば屋台を思わせるエントランスの木造作、アーティストが描いた山笠のグラフィック、山笠で最後に出てくる大きな飾りを思わせるオブジェなどを設置しています。客室も山笠の法被を思わせる枕など、アイコニックなグラフィックを取り入れています。それらにフォーカスするため、インテリアはできるだけニュートラルな存在となるよう心掛けました。

大浴場では、デジタルチームと共同で制作したモーショングラフィックスを投影し、他にない入浴体験で価値を高めています。このように福岡らしい体験を重視し、街の多様な魅力を空間に落とし込みました。そのために建築チームと議論を重ね、動線、レストランやロビーなどのボリュームや境界線などを考えつつ、それぞれの場所性が際立つ空間をともに構築しています。ホテルステイから博多の街へ、その逆も然りですが、空間のリアルな拡張体験を得ることができます。

クロスライフ博多天神 大浴場内モーショングラフィックス 撮影:益永研司写真事務所

クロスライフ博多天神 大浴場内モーショングラフィックス 撮影:益永研司写真事務所

実際にホテルのメインロビーは外の視覚要素が入り込み、内外が溶け合うような空間体験を得られます。地域性を重視したブランドでもあり、客室のベッド上部に必ず設けられているキャノピー(庇)の形やグラフィックで地域性を表現しました。

さらに大阪のもつユーモアを感じさせるデザインも随所に見られます。ミーティングルームの天井は大阪城の広間をモチーフに格天井風とし、この場所を利用するゲストたちの議論が白熱することを願って、一部のパネルが議論の熱気で吹き飛んでいったようなデザインに。大阪をルーツにもつ縁起物「福助人形」をモチーフとしたキャラクターを客室に置き、「へのへのもへじ」のように分解した「Canopy」の文字で顔面をデザインしました。ディテールの背景がクライアントとユーザーをつなぎます。

キャノピーbyヒルトン大阪梅田 客室 写真提供:キャノピー by ヒルトン大阪梅田

キャノピーbyヒルトン大阪梅田 客室 写真提供:キャノピー by ヒルトン大阪梅田

谷 なつき

谷 なつき

また僕は書もやっているので、InterContinental Yokohama Pier 8を含めグラフィックで何度か書アートを採用いただいています。字の上手い下手というよりも、墨の濃淡、空間の粗密をもとに、いくつか書いたなかから選びます。その視点は書家というよりもインテリアをデザインする立場が強いですね。

InterContinental Yokohama Pier 8 オリジナルデザインのタオルバーとフック

InterContinental Yokohama Pier 8 オリジナルデザインのタオルバーとフック

写真提供:UNION CORPORATION JAPAN

InterContinental Yokohama Pier 8 デザイナーによる「書アート」(左側壁面)

InterContinental Yokohama Pier 8 デザイナーによる「書アート」(左側壁面)

撮影:沖裕之[Blue Hours]

バススツール 写真提供:UNION CORPORATION JAPAN

バススツール 写真提供:UNION CORPORATION JAPAN

山田 さまざまな形での提案が求められるわけですが、そのために自身へのインプットはどのように行っていますか。

山本 映画好きが活きているかもしれません。エピローグがあり、ストーリーの山場があり、エンディングがある。そんな起承転結を常に意識しているので、コンセプトワークが好きなんです。いろいろな妄想をお客さんに楽しく伝えたい。

伊藤 先ほど「クロスライフ博多天神」で浴室に映像を投影している話をしましたが、その映像は、そもそもは自前の楽しみとして作ったものでした。協働したデジタルチームの同僚と遊びでモーショングラフィックスを制作しており、そんな背景があったなかでのご依頼だったためチャレンジしてみました。趣味的に映像と音楽を制作していた経験が、ふいにデザインと結びつきました。

菅野 僕は旅先で気になった歴史を深掘りするのが好きです。そうした調べ物が「ホテルメトロポリタン 羽田」の設計で活きました。かつて羽田には日本初の競馬場があったこと、大田区の町工場ではロケットなどの精密機器を作っていること、空港、航空機関連のマイナーな知識など、深掘りすることで地域の歴史や文化を体験できるデザインを随所にちりばめています。普段の生活でも気になったことをすぐに調べるくせがあり、それがインプットとなってコンセプトメイキングに活きていると思います。

谷 私はどちらかというとコンセプトメイキングが苦手で、空間の色や素材を考えるほうが好きなんです。服が好きなので、色と色の組み合わせがかわいいとかを考えることが多くて。

山田 メンバーひとりひとりの個性を生かしながらも、チームとしてデザインを統合していくことが日建設計の強みといえそうですね。そのチームワークはどのように作っていくのでしょうか。

菅野 コンセプトワークでは、アメーバのように有機的に動きながら、各々がコンセプトに向かっていく。担当する空間は違えど、全体的なまとまりへ向かいます。一つのコンセプトを掲げながらも多様なアウトプットをとっていく。それが、組織系設計事務所として、日建設計が持つ面白さの一つなのかもしれません。

山田 実に幅広いプロジェクトに取り組まれていることがわかりました。さまざまな動きを取りながら、それらが一つの空間として結実する。その繋ぎ役として重要な役割を果たす一つがアートといえるのかもしれません。クライアントの思いを形にしながら、豊かな体験を与えていく。今後の活動も楽しみにしています。

モデレーター