日建設計の共創プラットフォーム「PYNT」開設2周年!累計来訪者1万8千人、アクション発展は29プロジェクトを突破 今後は社会実装に向けた事業化支援フェーズの取り組みを強化

株式会社日建設計(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大松敦、以下「日建設計」)は、共創プラットフォーム「PYNT(ピント)」について、開設から2年で累計来訪者1万8千人、PoCや実装に向けたアクションの発展は29プロジェクトに達したことを発表します。本タイミングにあわせ、PYNTの活動を振り返り、今後の展望をお伝えします。

共創プラットフォーム「PYNT」開設の背景

気候変動をはじめとした社会課題は複雑化し、個人や企業だけでは解決が困難となる中で、日建設計は、建築・都市に関する高度な専門性をかけ合わせ、制度や仕組みの構築、また多様な関係者との連携を通じて、新たな価値を創出してきました。さらなる社会課題の解決への取り組みと社会実装を進めるため、中期経営計画(2021~2025年)のビジョンとして「社会環境デザインプラットフォームへの進化」を掲げ、2023年4月に共創プラットフォーム「PYNT」を開設しました。

これを契機に、産官学民の様々な共創パートナーと関係を構築するだけではなく、実際の活動につながったケースも増えて参りました。個人の想いを企業活動につなぎ、社会にインパクトを生むためにひらかれたPYNTの役割と提供する価値、社会実装に向け進行中の共創プロジェクト事例をご紹介します。

これを契機に、産官学民の様々な共創パートナーと関係を構築するだけではなく、実際の活動につながったケースも増えて参りました。個人の想いを企業活動につなぎ、社会にインパクトを生むためにひらかれたPYNTの役割と提供する価値、社会実装に向け進行中の共創プロジェクト事例をご紹介します。

PYNTの活動と機能 動画ご紹介

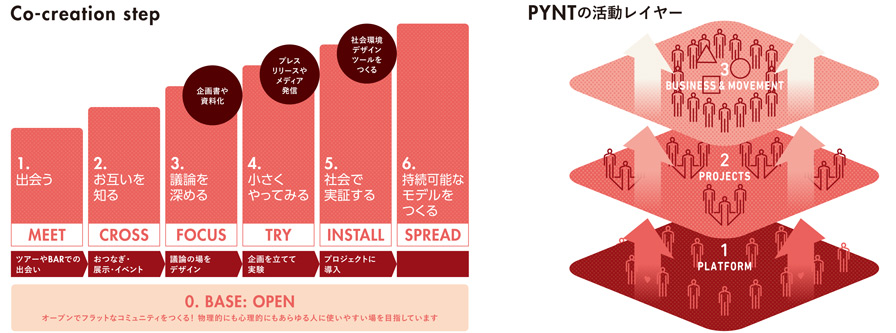

PYNTでは、開設時から共創の推進をステップに分けてとらえ、個人とプロジェクトを支援してきました。さらに現在は、1.出会った人々が小さな活動を始める「場」の運営を基盤に、2.少しずつ横断的な「プロジェクト」へと広げるためにサポートを行い、3.社会実装にまで押し上げながら「ビジネスや社会課題を解決するムーブメント」へとつなげる、という3つを大きなベースとして活動しています。

PYNTはまちを「社会課題を解くフィールド」として捉え、短期的な成果だけではなく、中長期的なインパクトを生み出すために実際の課題解決に取り組んでいます。その中でも、個別の課題をまちの視点からリフレームして考えることを大切にしています。議論を開いて関係者を巻き込む「プロセス」を取り、課題が生まれた「システム」の構造を理解して変化につなげ、持続可能な形でプロジェクトを進めるために「ビジネス」としての事業モデルを考える、3つの視点からプロジェクトを「リ・デザイン」し、より良いまちと暮らしのための価値観を育て、想いを持った人に最大限のサポートをしていきます。

PYNTの活動と取組の詳細については、2025年3月に発行したPYNT BOOKからご覧いただけます。

取り組み成果と進行中の共創プロジェクト例

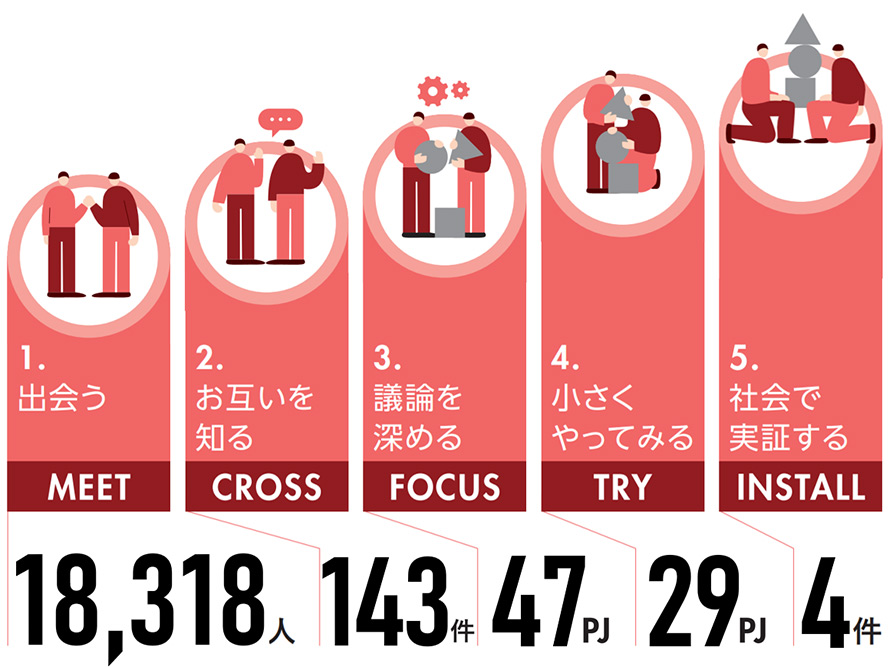

2024年は社内外の共創パートナーとの関係構築を超え、新しいプロジェクトを生み出すことに注力しました。累計での来訪者は1万8千人を超え、実際の異分野どうしの人が出会った議論は143件、実証実験やイベント実施などのアクションを起こした案件が29 プロジェクト、そして事業化検討などの社会実装フェーズに就いた案件が 4プロジェクトという成果を得ました。

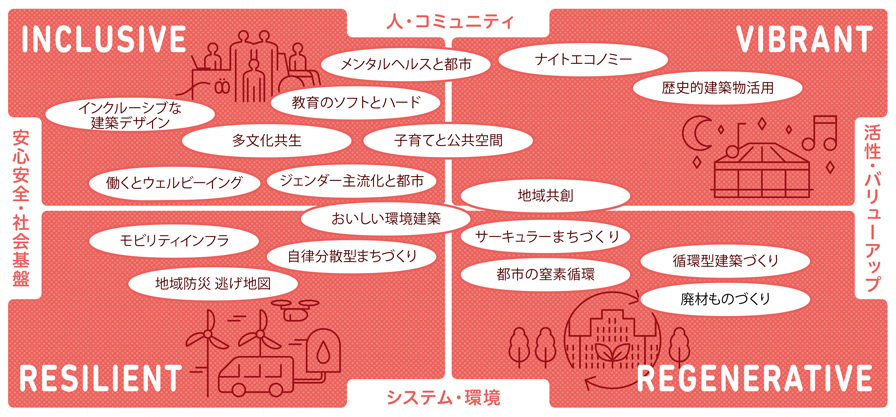

設立当初から活動していたコミュニティとしてのFUTURE COLLECTIVES(以下FC)も進化してきました。同じテーマに関心を寄せる人たちに出会い、共に実践するため、単にプロジェクトを並べるのではなく、PYNTが考える「ありたいまちの未来」を4つに分類し(下図)、進行中のプロジェクトを可視化しています。

以下、PYNT 発の共創プロジェクトの一部をご紹介します。

INCLUSIVE|あらゆる人が共生し、誰もが自分らしく暮らせるまち

プロジェクト|子育て環境と公共空間

概要|

仕事と育児の両立は多くの子育て家庭の課題ですが、PYNTではこれを地域全体で取り組むテーマと捉えました。アサヒ飲料(株) との共創により、「カルピス®」※1が持つ情緒的価値を軸に、子どもの成長を象徴する公共空間である「公園」を舞台にした子育て環境のケアのあり方を考えました。日建設計が設計および管理運営を行う渋谷区立北谷公園において、親と子供がそれぞれの時間を過ごし、余裕を取り戻した状態で再会することで、より良いコミュニケーションを生むことができるのかを検証。地域ステークホルダーとのつながりを活かしながら、子育てをポジティブに捉えられる地域環境づくりを通して、カルピス®のブランドの世界観に共感を生む仕組みを検討しました。

※1「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です

ステークホルダー| 飲料メーカー、公園指定管理者(日建設計)、公園周辺の地域事業者、保育事業者、子ども向けコンテンツ事業者、仕事と育児の両立を目指す当事者 など

※1「カルピス」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です

ステークホルダー| 飲料メーカー、公園指定管理者(日建設計)、公園周辺の地域事業者、保育事業者、子ども向けコンテンツ事業者、仕事と育児の両立を目指す当事者 など

VIBRANT|ワクワクや楽しさが詰まった、活気あふれるまち

プロジェクト|地域創生サロン

概要|

2023年に日建グループで立ち上がった「地方創生サロン」は、全国の様々な地域課題の解決に向け、建築・都市分野の専門知見と個々人の経験や趣味等の幅広いリソースを掛け合わせるためのプラットフォームです。

社員が自主的に地域と関わり、PYNTで様々な方との対話やワークショップ、イベントを実施。これにより、地域と社員が持続可能な関係を築き、自治力の向上を目指しています。

現在は、歴史を踏まえたまちづくりや復興、流域まちづくり等をテーマに、地域の当事者と具体的なアクションを検討中。今後は、社員の専門性と地域のニーズに加え、社外の実践者の知見も融合し、新たな共創型まちづくりのモデル構築を進めたいと考えています。

ステークホルダー| 主体的に地域に関わる日建グループ社員個人、課題を抱える地域の当事者、地域で活動している実践者や専門家 など

社員が自主的に地域と関わり、PYNTで様々な方との対話やワークショップ、イベントを実施。これにより、地域と社員が持続可能な関係を築き、自治力の向上を目指しています。

現在は、歴史を踏まえたまちづくりや復興、流域まちづくり等をテーマに、地域の当事者と具体的なアクションを検討中。今後は、社員の専門性と地域のニーズに加え、社外の実践者の知見も融合し、新たな共創型まちづくりのモデル構築を進めたいと考えています。

ステークホルダー| 主体的に地域に関わる日建グループ社員個人、課題を抱える地域の当事者、地域で活動している実践者や専門家 など

RESILIENT|リスクに備え、直面する課題に柔軟に対応できるまち

プロジェクト|Community Drive Project

概要|

地域の移動やインフラの課題は深刻化しており、政府もその影響を重視しています。しかし、住民の多くは「まだ困っていない」「人が減っているから仕方ない」と現状を受け入れているのが実情です。

Community Drive Projectでは、子育て世代・若者・高齢者・行政・事業者など多様な視点から生活や移動の課題を可視化し、アイデアや実践事例を共有する場を提供。さらに、地域の移動資源(住民の車、公共交通、事業車両など)の台数や維持費、ルートを試算し、持続可能な移動のあり方を検討するためのデータを収集しています。こうした可視化を通じて、地域の未来像を住民と共に考え、10年後の移動と暮らしの姿を描くためのプロセスとツールの開発を進めています。

ステークホルダー| 地域住民、行政職員、地域交通事業者、地域に根ざした企業、福祉分野の団体、シンクタンク、記者・住民の参加を促すPR専門家、デザイナー、国土交通省 など

Community Drive Projectでは、子育て世代・若者・高齢者・行政・事業者など多様な視点から生活や移動の課題を可視化し、アイデアや実践事例を共有する場を提供。さらに、地域の移動資源(住民の車、公共交通、事業車両など)の台数や維持費、ルートを試算し、持続可能な移動のあり方を検討するためのデータを収集しています。こうした可視化を通じて、地域の未来像を住民と共に考え、10年後の移動と暮らしの姿を描くためのプロセスとツールの開発を進めています。

ステークホルダー| 地域住民、行政職員、地域交通事業者、地域に根ざした企業、福祉分野の団体、シンクタンク、記者・住民の参加を促すPR専門家、デザイナー、国土交通省 など

REGENERATIVE |自然環境に優しく、持続可能・再生可能な暮らしを実現するまち

プロジェクト|都市の環境負荷を可視化と共存

概要|

都市の土地利用と、目には見えない土中環境の「見える化」を目指すプロジェクトです。窒素に着目し、建築や都市空間の環境負荷の数値化を行うべく、都市から出る水や窒素の質・量のデータを測定し、標準モデル化を進めています。これにより、都市における環境の課題を誰もが理解しやすく共有し、人と自然の関係を見直す指標をつくることを目指しています。

本プロジェクトはCode for Ground(土中環境のオープンデータ化を推進するシビックテック)と協業し、敷地単位で水の質・量を測定し、環境変数の指標化や測定方法の確立に取り組んでいます。

ステークホルダー| Code for Ground、環境や微生物の研究者、測定器メーカー、都市開発・ランドスケープの専門家(日建設計)、造園資材メーカー、関係省庁 など

本プロジェクトはCode for Ground(土中環境のオープンデータ化を推進するシビックテック)と協業し、敷地単位で水の質・量を測定し、環境変数の指標化や測定方法の確立に取り組んでいます。

ステークホルダー| Code for Ground、環境や微生物の研究者、測定器メーカー、都市開発・ランドスケープの専門家(日建設計)、造園資材メーカー、関係省庁 など

今後の展望

オープンから3年目にあたる本年は、ステップの後半にあたる事業化に向けた支援を中心しながら、社内外のパートナーをさらに巻き込み、精力的な発信を行う予定です。今後は価値を提供していく出口戦略として、共創ステップを進める研究からの提案、社会環境共創プログラムの提案と実践、社会環境共創プロジェクト助成制度「FUTURE LENS」立ち上げなど、それぞれのトピックを育て、まちや暮らしのありたい未来のためにこれまで以上に共創を生み出す支援を行っていきます。

日建設計について

日建設計は、建築・土木の設計監理、都市デザインおよびこれらに関連する調査・企画・コンサルティング業務を行うプロフェッショナル・サービス・ファームです。1900 年の創業以来 120 年にわたって、社会の要請とクライアントの皆様の様々なご要望にお応えすべく、顕在的・潜在的な社会課題に対して解決を図る「社会環境デザイン」を通じた価値創造に取り組んできました。これまで日本、中国、ASEAN、中東で様々なプロジェクトに携わり、近年はインド、欧州にも展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社日建設計 広報室 Tel. 03-5226-3030 e-mail:webmaster@nikken.jp