以城市核连接“人的行为”与“街道的多样性”【前篇】

Scroll Down

现在正处在大规模城市再开发进程中的涩谷街区,伴随着2018年“涩谷Stream”(以下简称“stream”)的开业,我们请来了担当建筑设计的Coelacanth And Associates Tokyo的赤松佳珠子女士(右),以及2012年竣工、作为整个再开发项目先驱的“涩谷之光”(以下简称“涩谷之光”)的设计师吉野繁先生(左)关于再开发项目进行了一次深入的对谈。对谈的焦点为设置在各个街区、连接地下地上的公共空间“城市核(URBAN CORE)”。着眼于两个设施中的两处“城市核”,涩谷街区未来会发展成什么样?访谈的主持人是日建设计执行董事、城市开发部门总裁奥森清喜先生,他拥有众多日本国内外城市开发项目经验、同时也参与制订了涩谷再开发项目的“涩谷站中心地区街区开发导则”。

TAG

城市核的“圆形”设计,是涩谷的象征

奥森:“城市核”这一设计理念,最早是在2007年出台的“涩谷站中心地区街区开发导则”中提出,制订委员会的岸井隆幸先生、为城市核命名的内藤广先生等都参与了导则的制订,当时我经常拜访内藤先生的研究室,这些场景都还记忆犹新。我认为城市核至少有3个功能,首先是作为上下纵向移动的据点、其次是每个街区的外观、再者作为环境装置也起到了一定的作用,回顾下当时感觉如何?

吉野:居然已经过去12年了,小学都能毕业两次了(笑)。连接未来之光地下3层到地上4层的自动扶梯大厅成为了城市核的第一次尝试,当初的确也考虑了环境装置的作用,例如将自然光直接引导至地下、通过圆筒状的空间进行换气、将地下的热量散发出来等,进行了一系列的探讨。

赤松:Stream城市核的地下部分也很深,刚开始大家的考虑都是先让自然光照射进地下空间,未来之光原来也有过相同的探讨啊。

吉野:是的。关于如何在城市核的形状上体现出个性,我们也考虑了各种各样的方案。其实,未来之光最早的城市核是四方形的。但是,在逐步深入讨论“何为城市核”的过程中,内藤老师提出“想要突出‘不同寻常感’”。由于未来之光项目本身四角形的元素较多,因此我们讨论了多种提案,例如展开的扇形、玻璃多面体、窗帘的帘布形状等等。

赤松:那最终是怎么会变成现在的圆筒形的呢?

吉野:岸井老师提起SHIBUYA109也是强调圆形作为象征的,所以最终我们的讨论变成了“圆形设计就是‘涩谷化’的设计吧?”室内空间也是,采用了圆环形状的标识,通过逐渐错开的圆环位置演绎出空间的灵动感。

吉野:居然已经过去12年了,小学都能毕业两次了(笑)。连接未来之光地下3层到地上4层的自动扶梯大厅成为了城市核的第一次尝试,当初的确也考虑了环境装置的作用,例如将自然光直接引导至地下、通过圆筒状的空间进行换气、将地下的热量散发出来等,进行了一系列的探讨。

赤松:Stream城市核的地下部分也很深,刚开始大家的考虑都是先让自然光照射进地下空间,未来之光原来也有过相同的探讨啊。

吉野:是的。关于如何在城市核的形状上体现出个性,我们也考虑了各种各样的方案。其实,未来之光最早的城市核是四方形的。但是,在逐步深入讨论“何为城市核”的过程中,内藤老师提出“想要突出‘不同寻常感’”。由于未来之光项目本身四角形的元素较多,因此我们讨论了多种提案,例如展开的扇形、玻璃多面体、窗帘的帘布形状等等。

赤松:那最终是怎么会变成现在的圆筒形的呢?

吉野:岸井老师提起SHIBUYA109也是强调圆形作为象征的,所以最终我们的讨论变成了“圆形设计就是‘涩谷化’的设计吧?”室内空间也是,采用了圆环形状的标识,通过逐渐错开的圆环位置演绎出空间的灵动感。

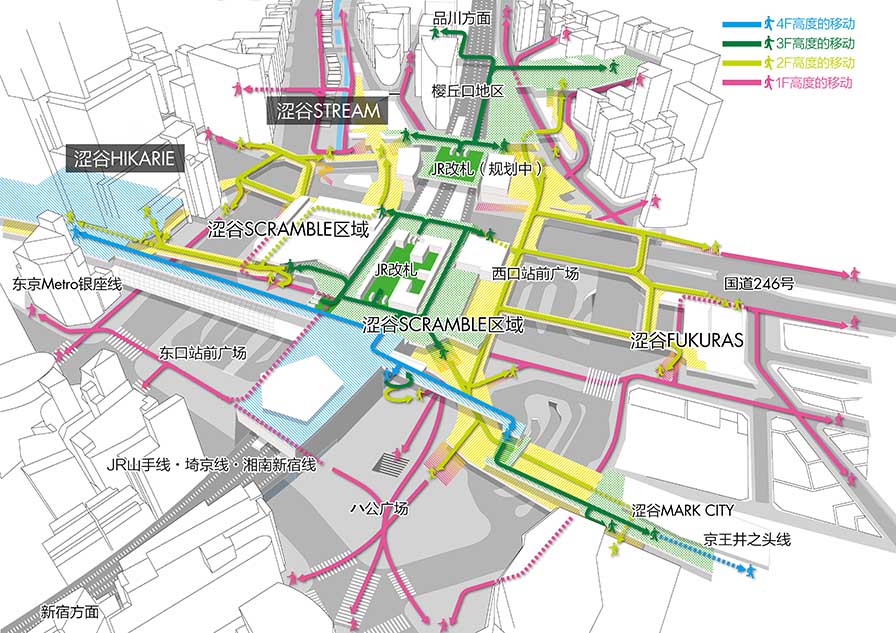

涩谷站周边网络结构图(提供:东急电铁株式会社)

涩谷站周边网络结构图(提供:东急电铁株式会社)

奥森:内藤老师经常说“决定未来之光城市核设计导则的不是我,是岸井老师”(笑)。赤松老师在未来之光的城市核已经竣工的情况下,是如何考虑Stream项目的设计的?

赤松:通过涩谷站中心地区的设计会议,总之我有了“城市核的定位是非常重要的”这一先入为主的概念(笑)。涩谷地区本身就是“谷地型”的地形,Stream所处的246号国道,其南侧区域在人们的印象中是涩谷地区的边界线。所以,一开始我们讨论的重点就是如何让疏导人流的城市核的连接功能在视觉上能够一目了然。从明治大道一侧看过来,Stream跨过涩谷川,处于较深处。一方面,沿着街道设置的城市核不能阻碍人流、车流的出行,但另一方面,我们认为有必要强调城市核自身的存在感。

奥森:涩谷站中心地区设计会议是在2011年设立的呢,为了活用涩谷地区“经常在发生变化”的优势、力求打造具有涩谷特色的景观诱导,因此我们举办了该会议,用于探讨、调整各种事项。那在当初的设计会议上,关于城市核是如何进行讨论的?

赤松:在设计会议上,大家说到若能清晰地看见城市核,同时将建筑与广场、河川融于一体,成为一处整体化的风景就好了。由此我们联想到艺术基金会的外立面,用玻璃的屏幕反射出人们活动的街景,具有存在感的同时又能引导人们前往街区的尽头。随后就在讨论的过程中提出了“城市核实圆形的”这一话题。

吉野:原来是从中途才提出的吗?

赤松:是的,因为想要给各个城市核一个共同的特征。使用玻璃这一点还是不变,通过玻璃面反映出高速公路以及明治大道的街景,流动的街景堆积映照在城市核上,我们觉得这种演绎方式非常有趣。

奥森:从竣工后的实物上来看,给我印象最深的一点是能够同时包容具有存在感的部分以及不想让人感受到存在的部分。通常位于涩谷这般人流密集的地方,会加入更多设计以及功能上的元素,而Stream采用了最简单的“玻璃盒子”,最初就是这么考虑的吗?

赤松:是的。我们考虑到城市核的主要功能是疏导人流动线,不会有其他太复杂的功能,所以从最初就打算以简约为主。这是小嶋(一浩先生/Coelacanth And Associates的共同创始人)留下的最初草图,上面写着“城市核是光”。如何将自然光引导至地下,其实原本除了玻璃以外也几乎没有其他的选择。

赤松:通过涩谷站中心地区的设计会议,总之我有了“城市核的定位是非常重要的”这一先入为主的概念(笑)。涩谷地区本身就是“谷地型”的地形,Stream所处的246号国道,其南侧区域在人们的印象中是涩谷地区的边界线。所以,一开始我们讨论的重点就是如何让疏导人流的城市核的连接功能在视觉上能够一目了然。从明治大道一侧看过来,Stream跨过涩谷川,处于较深处。一方面,沿着街道设置的城市核不能阻碍人流、车流的出行,但另一方面,我们认为有必要强调城市核自身的存在感。

奥森:涩谷站中心地区设计会议是在2011年设立的呢,为了活用涩谷地区“经常在发生变化”的优势、力求打造具有涩谷特色的景观诱导,因此我们举办了该会议,用于探讨、调整各种事项。那在当初的设计会议上,关于城市核是如何进行讨论的?

赤松:在设计会议上,大家说到若能清晰地看见城市核,同时将建筑与广场、河川融于一体,成为一处整体化的风景就好了。由此我们联想到艺术基金会的外立面,用玻璃的屏幕反射出人们活动的街景,具有存在感的同时又能引导人们前往街区的尽头。随后就在讨论的过程中提出了“城市核实圆形的”这一话题。

吉野:原来是从中途才提出的吗?

赤松:是的,因为想要给各个城市核一个共同的特征。使用玻璃这一点还是不变,通过玻璃面反映出高速公路以及明治大道的街景,流动的街景堆积映照在城市核上,我们觉得这种演绎方式非常有趣。

奥森:从竣工后的实物上来看,给我印象最深的一点是能够同时包容具有存在感的部分以及不想让人感受到存在的部分。通常位于涩谷这般人流密集的地方,会加入更多设计以及功能上的元素,而Stream采用了最简单的“玻璃盒子”,最初就是这么考虑的吗?

赤松:是的。我们考虑到城市核的主要功能是疏导人流动线,不会有其他太复杂的功能,所以从最初就打算以简约为主。这是小嶋(一浩先生/Coelacanth And Associates的共同创始人)留下的最初草图,上面写着“城市核是光”。如何将自然光引导至地下,其实原本除了玻璃以外也几乎没有其他的选择。

使「移动」本身成为一种新的体验

奥森:亲眼看到城市核投入使用,感觉如何?

吉野:我夏天去的时候,从自动扶梯上一伸手,就能真切感受到地下升腾起来的热气。设计时是这样考虑的,所以有这样的感觉也是理所当然,效果好我就感觉放心了。但是,由于地点的缘故,使用自动扶梯的人们都是忙忙碌碌的,行动非常快。从设计师的角度来说,还是希望使用者能够放慢上下行的速度……。赤松老师看了完成之后的城市核感觉如何?

赤松:Stream的城市核不完全是圆形的,而是圆筒状的多面体。乘坐自动扶梯或是从Stream一侧看城市核时,尤其是到了晚上,各色的光映入玻璃,可以看到对面的高速公路和人行道。现实中的风景与映入玻璃的景象重叠,比我所预期的更加不可思议的感觉。

吉野:现在好像成了“ins拍照圣地”了呢(笑)。

赤松:大家都拍漂亮的照片上传到SNS 呢。可以拍出像科幻电影一样的照片,大家都说“哇,我也想要这张照片!”(笑)。

吉野:Stream的流线是由黄色来强调的,给人留下深刻的印象。关于颜色有过怎样的讨论呢?

吉野:我夏天去的时候,从自动扶梯上一伸手,就能真切感受到地下升腾起来的热气。设计时是这样考虑的,所以有这样的感觉也是理所当然,效果好我就感觉放心了。但是,由于地点的缘故,使用自动扶梯的人们都是忙忙碌碌的,行动非常快。从设计师的角度来说,还是希望使用者能够放慢上下行的速度……。赤松老师看了完成之后的城市核感觉如何?

赤松:Stream的城市核不完全是圆形的,而是圆筒状的多面体。乘坐自动扶梯或是从Stream一侧看城市核时,尤其是到了晚上,各色的光映入玻璃,可以看到对面的高速公路和人行道。现实中的风景与映入玻璃的景象重叠,比我所预期的更加不可思议的感觉。

吉野:现在好像成了“ins拍照圣地”了呢(笑)。

赤松:大家都拍漂亮的照片上传到SNS 呢。可以拍出像科幻电影一样的照片,大家都说“哇,我也想要这张照片!”(笑)。

吉野:Stream的流线是由黄色来强调的,给人留下深刻的印象。关于颜色有过怎样的讨论呢?

涩谷Stream的城市核

涩谷Stream的城市核

赤松:走在地下时,如果不能一眼看到通往地上的自动扶梯,就会容易迷失方向,如果要指引方向的话,空间里就会遍布标识。我们认为在视觉上竖向流线易于辨识比较好。关于色调我们也讨论了很多,还是觉得黄色最为合适。所以最终虽然选择了比较艳丽的黄色,但是很顺利就被人们接受了,这是出乎我的意料之外的。

吉野:原来是这样一个过程啊。日建设计也曾在横滨皇后广场中使用纯红色的自动扶梯,但是Stream的黄色更易于辨识,而且引导着整个街区的形象呢。

赤松:项目团队中加入了照明设计的冈安泉先生,我们也和他探讨了很久,如何能使黄色更好地映照出来。我们最终决定在标识以及符号中也使用相同的颜色,现在这里被称为 “Stream Yellow”。(笑)。

奥森:吉野和赤松老师分别是不同的时间加入到这个再开发项目中的,二位对于对方的设计有怎样的印象呢?

赤松:Stream的竞赛是2011年左右开始的,而未来之光是2012年开业的。但是我很兴奋,觉得“啊,终于开业啦”,这并非是工作上的缘故。未来之光是建在东急文化会馆的旧址上的,那是我第一次看电影的地方,所以有很深的感情……(笑)。

吉野:大家都这么说呢(笑)。好像很多人对东急文化会馆有着很深的回忆。

赤松:进入未来之光之后,首先通过自动扶梯穿过环状电子显示屏向上时,有非常强烈的上升感,我感觉未来之光成为了不断开发的新涩谷地区的标志性建筑。建筑本身非常显眼,又有与之形成对比的城市核,给人一种“啊,原来是这样”的感觉。

吉野:我们的想法传达到了吗(笑)。电子显示屏很自然的映入眼帘,乘着自动扶梯就可以获得各式各样的信息,这可能就是新的移动体验。从前人们在移动时都会看手中的手机,但是今后大家都会把目光投向周围了。

吉野:原来是这样一个过程啊。日建设计也曾在横滨皇后广场中使用纯红色的自动扶梯,但是Stream的黄色更易于辨识,而且引导着整个街区的形象呢。

赤松:项目团队中加入了照明设计的冈安泉先生,我们也和他探讨了很久,如何能使黄色更好地映照出来。我们最终决定在标识以及符号中也使用相同的颜色,现在这里被称为 “Stream Yellow”。(笑)。

奥森:吉野和赤松老师分别是不同的时间加入到这个再开发项目中的,二位对于对方的设计有怎样的印象呢?

赤松:Stream的竞赛是2011年左右开始的,而未来之光是2012年开业的。但是我很兴奋,觉得“啊,终于开业啦”,这并非是工作上的缘故。未来之光是建在东急文化会馆的旧址上的,那是我第一次看电影的地方,所以有很深的感情……(笑)。

吉野:大家都这么说呢(笑)。好像很多人对东急文化会馆有着很深的回忆。

赤松:进入未来之光之后,首先通过自动扶梯穿过环状电子显示屏向上时,有非常强烈的上升感,我感觉未来之光成为了不断开发的新涩谷地区的标志性建筑。建筑本身非常显眼,又有与之形成对比的城市核,给人一种“啊,原来是这样”的感觉。

吉野:我们的想法传达到了吗(笑)。电子显示屏很自然的映入眼帘,乘着自动扶梯就可以获得各式各样的信息,这可能就是新的移动体验。从前人们在移动时都会看手中的手机,但是今后大家都会把目光投向周围了。

涩谷未来之光的城市核

涩谷未来之光的城市核

赤松:今后在很多地区都会形成城市核,人们上到地上的时候能够知道“啊,我来到未来之光了”或者“这里是Stream”,在体验上能够清楚自己所在的位置,这是很有趣的。

奥森:在做总平面图时,我们也认为城市核的目的之一是使得复杂的涩谷地区变得易于分辨,并就此展开了讨论。Stream Yellow也因为这一点而变得十分鲜明易懂。

吉野:看到Stream的城市核通过一部自动扶梯就可以上到地面,我十分惊讶。未来之光地下3层到地上4层的商业层,电梯有折返,所以流线没有那么明晰。所以我理所当然地以为Stream也是地下有商业区域,然后上到地面的……。

奥森:确实,未来之光由于和地铁相连,所以在流线的设计上也费了不少苦心吧。探讨了各种方式。

吉野:未来之光的城市核也是副都心线和银座线等线路的连接点。我们原本想的是可以通过城市核看到银座线的电车通行的景象,虽然由于各种原因没有实现。副都心线既能地铁驶过的声音,又能感受到呼啸而过的风,但是没有能够直接看到车辆的角度。所以从Stream的城市核可以看到货车在首都高速上奔驰的景象,我深受感动。我想,用玻璃做屋顶是否就是为了这个目的。从建筑内部可以看到两旁高速公路飞奔的车辆,这是绝无仅有的。

赤松:是的。从车站过来的时候,就可以看到黄色的自动扶梯。向上抬头就能看到首都高速公路,透过玻璃屋顶就能看到2种不同的场景,我觉得这样很有意思

奥森:涩谷最有趣的地方可能就是周围就有高速公路,银座线穿梭在各种建筑物中呢。

吉野:确实是这样。实际上未来之光还没有完全竣工,之后会在银座线的站厅上方建造屋顶。建造一个供人行走的空中平台,这样才算完成。不只是现在的2层平台,我们还想把人流引导到空中平台层,顺畅地连接车站以及周边区域。

奥森:在做总平面图时,我们也认为城市核的目的之一是使得复杂的涩谷地区变得易于分辨,并就此展开了讨论。Stream Yellow也因为这一点而变得十分鲜明易懂。

吉野:看到Stream的城市核通过一部自动扶梯就可以上到地面,我十分惊讶。未来之光地下3层到地上4层的商业层,电梯有折返,所以流线没有那么明晰。所以我理所当然地以为Stream也是地下有商业区域,然后上到地面的……。

奥森:确实,未来之光由于和地铁相连,所以在流线的设计上也费了不少苦心吧。探讨了各种方式。

吉野:未来之光的城市核也是副都心线和银座线等线路的连接点。我们原本想的是可以通过城市核看到银座线的电车通行的景象,虽然由于各种原因没有实现。副都心线既能地铁驶过的声音,又能感受到呼啸而过的风,但是没有能够直接看到车辆的角度。所以从Stream的城市核可以看到货车在首都高速上奔驰的景象,我深受感动。我想,用玻璃做屋顶是否就是为了这个目的。从建筑内部可以看到两旁高速公路飞奔的车辆,这是绝无仅有的。

赤松:是的。从车站过来的时候,就可以看到黄色的自动扶梯。向上抬头就能看到首都高速公路,透过玻璃屋顶就能看到2种不同的场景,我觉得这样很有意思

奥森:涩谷最有趣的地方可能就是周围就有高速公路,银座线穿梭在各种建筑物中呢。

吉野:确实是这样。实际上未来之光还没有完全竣工,之后会在银座线的站厅上方建造屋顶。建造一个供人行走的空中平台,这样才算完成。不只是现在的2层平台,我们还想把人流引导到空中平台层,顺畅地连接车站以及周边区域。

赤松 佳珠子

CAt 合伙人

法政大学教授/神户艺术工科大学客座讲师

1990年,日本女子大学家政学部住居学科毕业后加入Coelacanth(后来的C+A、CAt)。2002年成为合伙人。主要作品包括「流山市立OTAKANOMORI小中学校・OTAKANOMORI中心・儿童图书馆」、「南方熊楠纪念馆新馆」、「京都外国语大学新4号馆」等。主要奖项包括日本建筑学会奖(作品)、村野藤吾奖、JIA奖、BCS奖、GOOD DESIGN奖等。

吉野 繁

日建设计 资深董事

资深总建筑师

1986年,完成早稻田大学硕士课程后进入日建设计。专业为建筑设计。主要作品包括「日本科学未来馆」、「胡志明会展中心展馆」、「东京晴空塔」、「Hotel Orion Motobu Resort & Spa(奧利安酒店本部渡假村) 」和「新源国际/石家庄项目」等。荣获奖项包括GOOD DESIGN奖、Design For Asia Award (DFAA)2013(香港)Grand Award(大奖)、日本产业技术大奖内阁总理大臣奖等。

奥森 清喜

日建设计 执行董事

城市项目总部城市开发部门 总裁

1992年,完成东京工业大学大学院综合理工学研究科课程后加入日建设计。专业为城市规划。支持参与了以东京站、涩谷站为代表的站城一体化开发(Transit Oriented Development : TOD)项目,拥有中国、俄罗斯等许多海外TOD项目经验。荣获奖项包括土木学会设计奖、铁道建筑协会奖、日本不动产学会著作奖等。