官民連携による賑わい創出社会実験「はじまりのいち」

Scroll Down

実施の背景

四日市市では、2027年のリニア開通に合わせて道路空間の再編計画が進行中である。 これは、リニア開通に伴い四日市~東京間を90分程度で行き来することが可能となり、従来の人・モノの流れが変わり、これまで影響圏外だった経済圏を取り込んでいくことに期待する計画だ。

近鉄四日市駅とJR四日市駅を結ぶ中央通りの全長約1.6kmの区間において、車線数を8~6車線から4~2車線に削減し、「ニワミチよっかいち」というコンセプトのもと居心地が良く歩きたくなる空間づくりとしてまちなかの回遊を支える歩行空間を整備していく。今回社会実験を行った区間を含む国道1号~JR四日市駅にかけては、車道を集約することで生まれる歩行者のための空間を公園として整備し、近鉄四日市駅周辺で今は点在しているバス乗り場を集約するバスタが国直轄事業として整備されるほか、次世代モビリティの導入空間やスマートシティ機能を支える情報基盤の受け皿として、最先端の取り組みのショーケースとなる空間づくりを行うことをうたっている。また、この計画は中央通りを中心とした中心市街地の再構築を目指すものであることから、近隣の市民公園、鵜の森公園、諏訪公園の再編計画との連携や、四日市港の賑わいづくり「四日市みなとまちづくりプラン」が進められていることから、港方面への動線づくりとも連携をしていく形となっている。

「ニワミチよっかいち」という言葉には、緑とひとの豊かな関係をともに育んでいきながら、自由に立ち寄り、気兼ねなく時を過ごせる「ニワ」の役割に加え、歩行者中心の考え方に基づきつつ、市民が自分の空間として使い、様々な出来事に出会い、歩きたくなるような「ミチ」の役割を担っていきたいという意味が込められている。 “ニワミチ”の実現は、都市の発展の過程で公害を経験してきた四日市市が、環境先進都市として今まで以上に環境に配慮し、人々に楽しまれ、選ばれ、住みたくなるまちになる「リーディングプロジェクト」となるものである。

そういった具体の整備方針やコンセプトを踏まえた空間活用の可能性を検証することが社会実験の主たる目的である。

(参考リンク:中央通り再編関係者調整会議)

近鉄四日市駅とJR四日市駅を結ぶ中央通りの全長約1.6kmの区間において、車線数を8~6車線から4~2車線に削減し、「ニワミチよっかいち」というコンセプトのもと居心地が良く歩きたくなる空間づくりとしてまちなかの回遊を支える歩行空間を整備していく。今回社会実験を行った区間を含む国道1号~JR四日市駅にかけては、車道を集約することで生まれる歩行者のための空間を公園として整備し、近鉄四日市駅周辺で今は点在しているバス乗り場を集約するバスタが国直轄事業として整備されるほか、次世代モビリティの導入空間やスマートシティ機能を支える情報基盤の受け皿として、最先端の取り組みのショーケースとなる空間づくりを行うことをうたっている。また、この計画は中央通りを中心とした中心市街地の再構築を目指すものであることから、近隣の市民公園、鵜の森公園、諏訪公園の再編計画との連携や、四日市港の賑わいづくり「四日市みなとまちづくりプラン」が進められていることから、港方面への動線づくりとも連携をしていく形となっている。

「ニワミチよっかいち」という言葉には、緑とひとの豊かな関係をともに育んでいきながら、自由に立ち寄り、気兼ねなく時を過ごせる「ニワ」の役割に加え、歩行者中心の考え方に基づきつつ、市民が自分の空間として使い、様々な出来事に出会い、歩きたくなるような「ミチ」の役割を担っていきたいという意味が込められている。 “ニワミチ”の実現は、都市の発展の過程で公害を経験してきた四日市市が、環境先進都市として今まで以上に環境に配慮し、人々に楽しまれ、選ばれ、住みたくなるまちになる「リーディングプロジェクト」となるものである。

そういった具体の整備方針やコンセプトを踏まえた空間活用の可能性を検証することが社会実験の主たる目的である。

(参考リンク:中央通り再編関係者調整会議)

市民もメンバーとなる検討組織の立ち上げ

社会実験の計画に際し、四日市市と日建設計、有志の市民で構成される社会実験準備会を立ち上げた 。メンバーは地元企業や、商店街等で個人店を営む方々、商工会議所や祭りの関係者など多様な所属の30名程度で構成され、市と日建の協議により集められた。

令和4年から全5回開催し、対象範囲や実施メニュー、公募方法や広報計画など様々なイシューについて検討を進めてきた。

令和4年から全5回開催し、対象範囲や実施メニュー、公募方法や広報計画など様々なイシューについて検討を進めてきた。

4つの目的

社会実験を実施する目的として下記の4つを掲げた。

1.屋外空間の新たな利活用方法を試す

2.将来事業者候補を発見する

3.整備計画について市民に知ってもらう

4.四日市の既存産業とのつながりをつくる

このうち「2.将来事業者候補の発見」に関しては、整備空間の一部を将来Park-PFIで運用していくことを見据えているため、実験を通して商業的なポテンシャルのある場所かどうかを確かめることが含意されている。

「3.整備計画の周知」については、これまで活用されてこなかった緑豊かな中央分離帯の並木空間が人々のための空間に変化していくことを訪れた人々に実感してもらうことを目指した。

1.屋外空間の新たな利活用方法を試す

2.将来事業者候補を発見する

3.整備計画について市民に知ってもらう

4.四日市の既存産業とのつながりをつくる

このうち「2.将来事業者候補の発見」に関しては、整備空間の一部を将来Park-PFIで運用していくことを見据えているため、実験を通して商業的なポテンシャルのある場所かどうかを確かめることが含意されている。

「3.整備計画の周知」については、これまで活用されてこなかった緑豊かな中央分離帯の並木空間が人々のための空間に変化していくことを訪れた人々に実感してもらうことを目指した。

将来を試す4つのゾーン

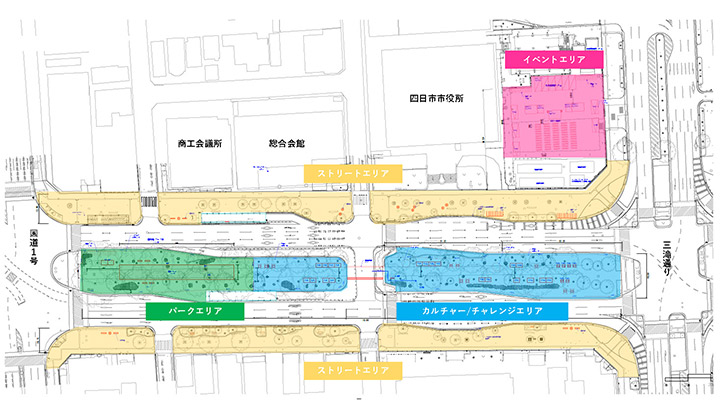

実験対象エリアを4つのゾーンに分け、それぞれ検証する項目を整理した。

イベントエリアでは、週末ごとに地元団体によるイベントを募集し、什器レイアウトに伴うオペレーションや必要なストックスペースのサイズ検証をすることとした。

ストリートエリアでは、将来計画における歩道空間において、沿道建物のプログラムや既存樹との関係を生かした場の作り方を検証することにした。

パークエリア、カルチャー・チャレンジエリアは、将来計画においても残置されるクスノキ並木の空間において、居心地や管理の観点から利活用スペースとして活用の可能性を探ることとした。

イベントエリアでは、週末ごとに地元団体によるイベントを募集し、什器レイアウトに伴うオペレーションや必要なストックスペースのサイズ検証をすることとした。

ストリートエリアでは、将来計画における歩道空間において、沿道建物のプログラムや既存樹との関係を生かした場の作り方を検証することにした。

パークエリア、カルチャー・チャレンジエリアは、将来計画においても残置されるクスノキ並木の空間において、居心地や管理の観点から利活用スペースとして活用の可能性を探ることとした。

社会実験のゾーニング図

社会実験のゾーニング図

市民発意のプログラム

週末に実施するイベント内容と、日々の出店者は公募で集めた。公募要件の作成や募集に際する窓口対応もNADが担当した。実験前に出店者とのつながりをつくるきっかけとなり、会期中もシームレスにコミュニケーションをとることができた。結果的に四日市市の内外から60を超える店舗から応募があり、期間中12のイベントを開催することとなった。

地元のプレイヤーとつくるスケボーパーク

数回に渡る市民ワークショップで、中央通りの活用方法に関するアイデア出しを行った。その中でスケボーパークとして活用することも議論され、ニーズ把握や適性規模検討などを行うため、社会実験では実際に仮設のスケボーパークを設えた。

規模の検討や、セクションと呼ばれるスケボーのための構造物の計画にあたっては、地元のプレイヤーやパークビルダーに協力を仰ぎ、仮設でありながら初心者からプロまで楽しめる本格的なパークを目指した。

規模の検討や、セクションと呼ばれるスケボーのための構造物の計画にあたっては、地元のプレイヤーやパークビルダーに協力を仰ぎ、仮設でありながら初心者からプロまで楽しめる本格的なパークを目指した。

はじめて を はじめる

いままで使ってこなかった場所を、将来をイメージしながら初めて使ってみよう、という意味を込めて、社会実験のタイトルを「はじまりのいち Market 4 Beginning」とした。

ロゴは、三重県菰野市のデザイン事務所である「菰野デザイン研究所」によるものである。四日市伝統産業の一つである萬古焼を模した形状(ベッセル)を複数並べ、個性豊かな出店者の集合を表現したものだ。

会場に設えた「はじまりゲート」は、アート教室の地域の子供たちがベニヤ板にロゴを描いたアートパネルが掲げられた

ロゴは、三重県菰野市のデザイン事務所である「菰野デザイン研究所」によるものである。四日市伝統産業の一つである萬古焼を模した形状(ベッセル)を複数並べ、個性豊かな出店者の集合を表現したものだ。

会場に設えた「はじまりゲート」は、アート教室の地域の子供たちがベニヤ板にロゴを描いたアートパネルが掲げられた

-

-

パネル作成ワークショップの様子

パネル作成ワークショップの様子

将来像をイメージしながら場を使う

会期中の様子を紹介する。

イベントエリアは、地元の企業・団体が企画した催しが週末ごとに行われ、屋外空間の新しい活用方法を探るきっかけとなった。

イベントエリアは、地元の企業・団体が企画した催しが週末ごとに行われ、屋外空間の新しい活用方法を探るきっかけとなった。

eスポーツイベントの様子

eスポーツイベントの様子

ジャズイベントの様子

ジャズイベントの様子

ストリートエリアでは、滞在を促すための什器を設置したほか、自動運転車両の乗降場が設けられ、次世代モビリティが走る将来の姿をイメージできる風景となった。

自動運転車両乗降の様子

自動運転車両乗降の様子

カルチャー・チャレンジエリアでは、日ごとに出店者が入れ替わり、週末やランチタイムには多くの来場者があり、クスノキ並木空間の居心地の良さを感じてもらえた。一方で、時間帯によっては閑散としてしまう場面もあり、店舗の営業時間や配置の工夫も課題となることが分かった。

出店者と来場者のコミュニケーション

出店者と来場者のコミュニケーション

パークエリアは、平日休日問わず数多くの来場者があり、その世代幅の広さには驚かされた。週末には初心者向けスクールを行ったり、プロスケーターも交えたジャムセッションを開催し大きな盛り上がりを見せた。

スケボーパークで滑走する少年

スケボーパークで滑走する少年

ジャムセッションイベントの様子

ジャムセッションイベントの様子

持続可能な連帯を目指して

ひとまず社会実験は終了したものの、整備後も場がエネルギッシュに活用されていくためには、だれがどのように運営していくのかが重要である。その際、我々が期待しているのは民間活力がそうした役割を担っていくことである。今回の社会実験にNADが関わることで、市の想いと市民の想いの双方を受け取り、中央通りが持続的に活用されていくためのスタートラインづくりの一助になれたと考えている。社会実験の企画を通して、民間どうしのつながり=連帯の種のようなものが生まれつつあるように感じている。整備前の助走期間にこの種を丁寧に育て、整備後もニワミチが活き活きと使われるよう尽力していきたい。

プロジェクト担当者/上田 孝明、藤 奏一郎、田口 元香

Photo/藤井 昌美 ※4枚目「パネル作成ワークショップの様子」は日建設計

Nikken Activity Lab(NAD)のサイトより転載

Photo/藤井 昌美 ※4枚目「パネル作成ワークショップの様子」は日建設計

Nikken Activity Lab(NAD)のサイトより転載