様々な境界を越える公共空間のデザイン

熊本市 花畑広場&四日市市 “ニワミチよっかいち”中央通り再編基本計画

Scroll Down

2020年に国土交通省からこれからの道路のあり方を示す道路ビジョン「2040年道路の景色が変わる」が公開され、「ウォーカブルなまちづくり」が推進されるなかで、公共空間の再編プロジェクトが全国で進んでいます。今回は、地方都市の再生をテーマにした、熊本の「花畑広場(くまもと街なか広場/辛島公園/花畑公園)」と、四日市の中央通り再編基本計画「ニワミチよっかいち」をご紹介。中心市街地に大きなインパクトを与える、2つのプロジェクトから見えてきた“境界を越えるデザイン”とは?

CATEGORY

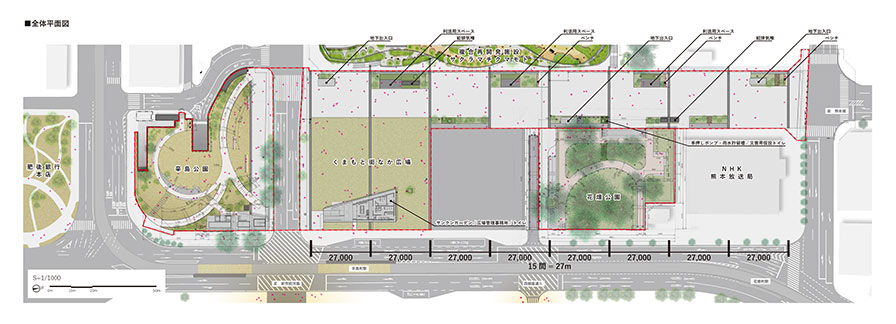

敷地面積1.5ha、熊本城と庭つづきの「まちの大広間」

コンセプトは「熊本城と庭つづき『まちの大広間』」。計画にあたっては、旧バスターミナル前面の約230mの道路を廃道し完全歩行者空間化、各敷地をつなぎ、まちの新しいランドマークとなることを目指しています。

全体計画図

全体計画図

©日建設計

たとえば、隣接する複合施設「サクラマチクマモト」前面のファサードや舗装、植栽の樹種選定に至るまで、建築設計者と協議を行ってデザインの統一を図っており、一見すると、どこからが民間でどこからが公共か、その境目がわからないほど。また、舗装や植栽のほか照明や色彩計画など、さまざまな境界を越えたデザインが実現したのです。

©日建設計

©日建設計

城下町そして復興、時間を受け止めるデザイン

かつて参勤交代の街道としても使われていた道路は、城下町の特徴である広小路のイメージを継承し、日本の伝統的な尺貫法により、15間(約27m)の正方形を単位とした「広間」というモジュールに分割。このデザインは、現在進んでいる周辺の開発事業にも踏襲される、官民共通の意匠にもなっています。

また、2016年には熊本地震が発生し、同プロジェクトには復興のシンボルという位置づけも加わりました。そこで、震災によって破損した熊本城天守閣の瓦を広間の舗装材として再利用するなど、まちの記憶を継承するため、さまざまな素材の活用も行っています。

-

©日建設計

©日建設計

-

©日建設計

©日建設計

熊本城や周辺環境をふまえてエリアごとに異なる空間の性格をつくり、それぞれの居場所に合わせたファニチャーや設備を配置するなど、市民やまちづくりプレイヤーのニーズを反映してプロジェクトを進めていったのも大きな特徴で、こうしたデザインプロセスもあわせて評価され、2023年 土木学会デザイン賞 最優秀賞を受賞しました。

©日建設計

©日建設計

日本最大級の公共空間再編プロジェクト

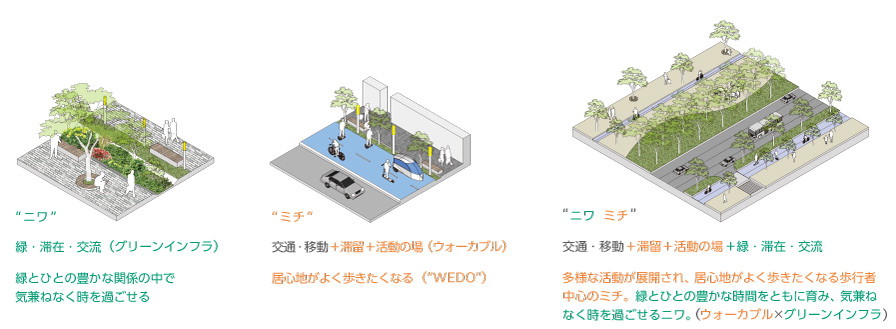

基本計画のコンセプトにもなっている“ニワミチ”とは、自然との関わりの中で質の高い空間を実現する「グリーンインフラ」となる“ニワ”に、活動や滞留の場としての機能も取り入れた「ウォーカブル」な“ミチ”をかけ合わせたもの。

「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画のコンセプト

「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画のコンセプト

©日建設計

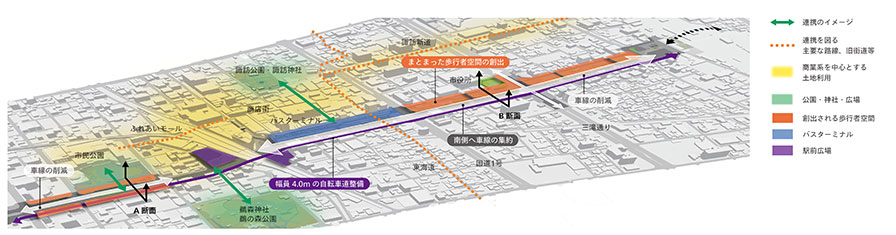

近鉄四日市駅とJR四日市駅という2つの核をつくって、その間をつなぐ都市軸をつくり変えること。回遊性を高め、近鉄四日市駅周辺の賑わいを、沿道だけでなく街全体に波及させることを目指しています。

中央通りの整備方針

中央通りの整備方針

©日建設計

アーバンデザインの王道に、オール日建で取り組む

さらに、近鉄四日市駅東側にまちの顔となる円形デッキを設けたほか、都市の骨格をつくる車道や歩道の照明、ベンチやサインなどのストリートファニチャーのデザインが、すべて“四日市オリジナル”なのも特徴のひとつ。整備完了が最終地点ではなく、道路空間全体のデザインコントロールや整備後の利活用を目指した戦略の策定などにも取り組んでいます。

©日建設計

©日建設計

-

©日建設計

©日建設計

-

©日建設計

©日建設計

日建設計が手がけたのは、道路・公園・デッキといった多岐にわたる施設のデザイン検討、計画・設計はもちろん、住民ワークショップなどの合意形成支援や社会実験、スマートシティ実装化事業の支援といった幅広い分野。また、関わるフェーズについても、計画・設計段階から施工段階の意図伝達業務まで、発注者である四日市市と共に一貫して同プロジェクトを推進してきました。「ニワミチよっかいち」は、まさにオール日建で取り組んだ、アーバンデザインの王道の実践といえるでしょう。

-

©日建設計

©日建設計

-

©日建設計

©日建設計

時代を「半歩」先取りする公共デザインを目指して

ただひとつ共通しているのは、「市民のための空間をつくる」ということ。さまざまな課題を解きほぐして、みんなが同じ方向を向いて幸せになれる方法を探していくことが、私たちのミッションだと考えています。

市民の資産となる公共空間には、時代の一歩先を行くようなアバンギャルドなデザインのニーズは高くありません。それでも、出来上がったものがなるべく長く使われるために、デザインの射程はなるべく長くとりたいと考えています。今の時代に足が半歩かかりつつも未来が見え隠れする、といったような「時代を「半歩」先取りするまちのあり方」を目指していく。そのために、建築・土木・ランドスケープといった分野に縛られずに、提案を行っていきます。そして、関係者と合意したプランの実現が最も重要だと考えています。プランの実現のために、クライアントや関係者と共に、これからも真摯にプロジェクトに向かい合っていきます。