アジアの都市の発展に寄与する鉄道施設の計画と設計

Scroll Down

近年、急速な都市化が進んでいるアジアの諸都市。人口増加や経済成長にともない、車依存による慢性的な交通渋滞や大気汚染が深刻化しています。こうした課題を解決し、都市の持続可能性を高めるために有効なのが、TOD(Transit Oriented Development)。公共交通機関の利用を前提とする駅中心の都市開発、すなわち「駅まち一体開発」です。これは100年以上にわたり、鉄道建設を基軸に都市を発展させてきた日本のお家芸ともいえます。

CATEGORY

RELATED EXPERTISE

神奈川県 川崎駅東口駅前広場(2008年)

神奈川県 川崎駅東口駅前広場(2008年)

緑陰を活かしたシンボリックな広場。バス乗り場全体を覆う上屋により公共交通施設としての利便性・快適性が向上した。

<大きなスケール:都市の中の視点>

駅を乗り換えの利便性が高い交通結節点に

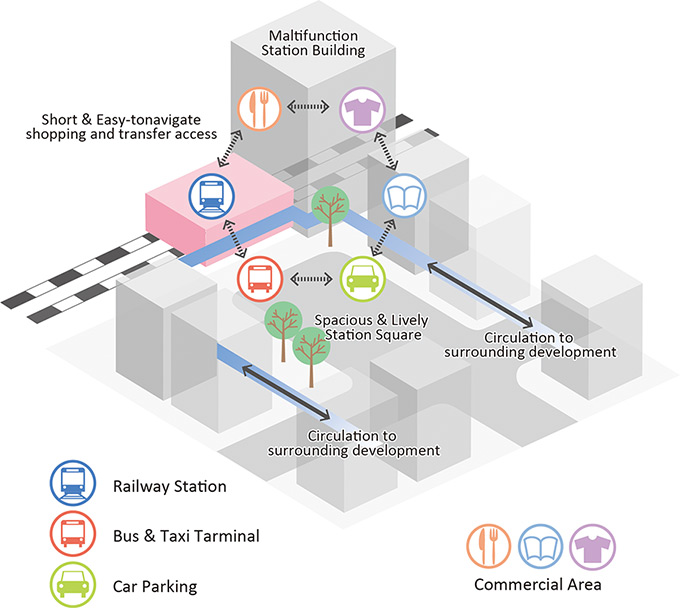

交通結節点の構成イメージ

交通結節点の構成イメージ

周辺地区にアクセスしやすい歩行者ネットワーク

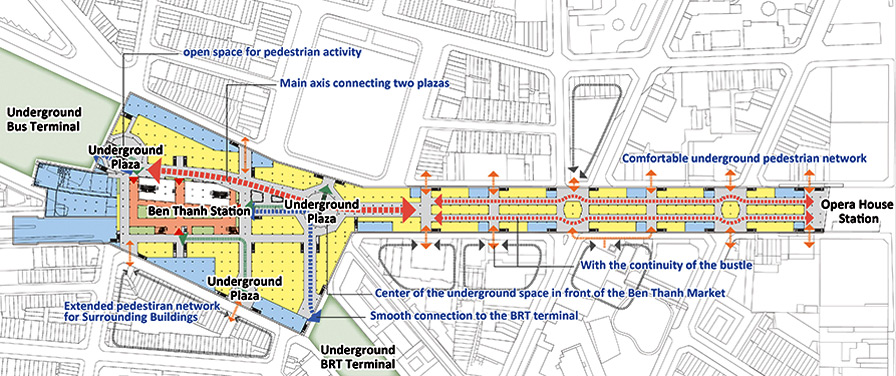

ベトナム ホーチミン市 ベンタイン駅周辺地下街

ベトナム ホーチミン市 ベンタイン駅周辺地下街

地下鉄駅と周辺地区とが地下街を介して接続されて歩行者ネットワークを形成し地域の活性化を図ります。

賑わいを生み、地域を活気づける駅前広場

兵庫県 姫路駅前広場(2015年)

兵庫県 姫路駅前広場(2015年)

地下・地上で有機的に連携された立体広場は、人々が集うオアシスとなった。

<小さなスケール:専門技術の視点>

地域のシンボルとなる駅のデザイン

-

ベトナム ホーチミン市 オペラハウス駅

ベトナム ホーチミン市 オペラハウス駅

市民劇場に近いこの駅は、歴史を感じられる設え

-

ベトナム ホーチミン市 バソン駅

ベトナム ホーチミン市 バソン駅

近くに流れる川をイメージしたデザイン

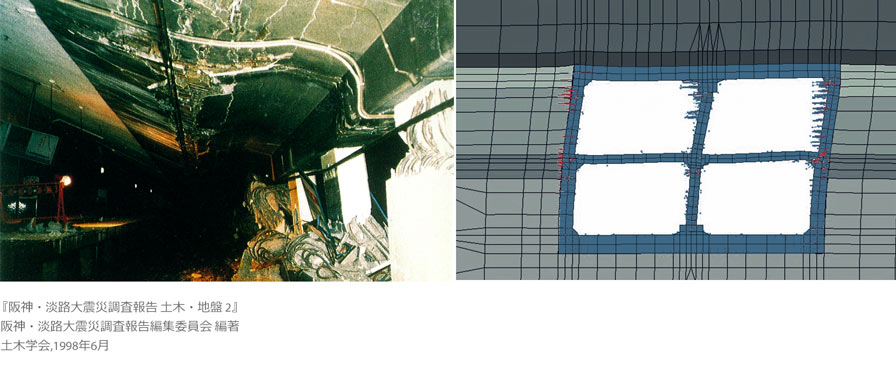

地盤変形・地震の安全対策

地震時変形・部材損傷度解析

地震時変形・部材損傷度解析

地震の地盤変形による構造物の損傷レベルを解析し合理的な構造設計を実施して高い安全性を確保

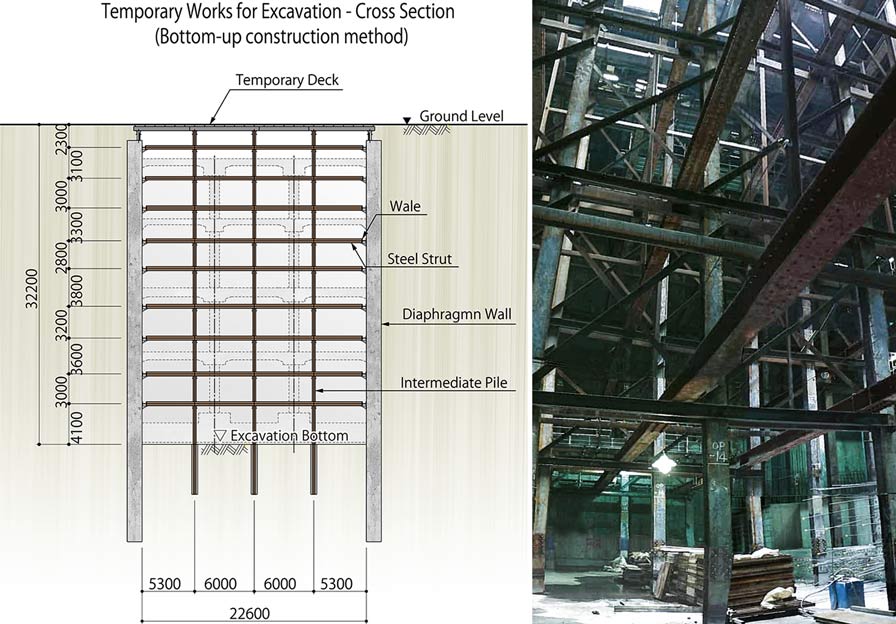

地下掘削時仮設構造物

地下掘削時仮設構造物

現地の地盤条件に柔軟に対応して地盤構造技術力を駆使し安全な深い地下掘削工事を実現

火災・浸水の安全対策

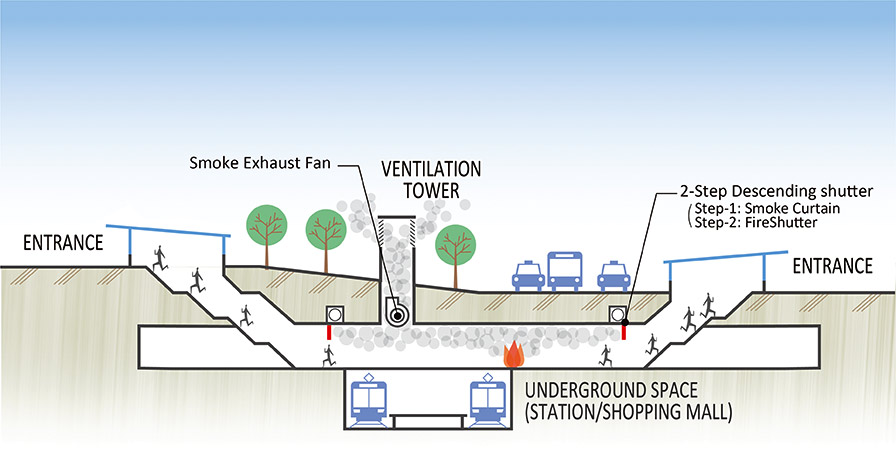

火災対策

火災対策

2段降下式シャッターの採用などの高い防災設計技術力で避難する人を煙と火災から守る

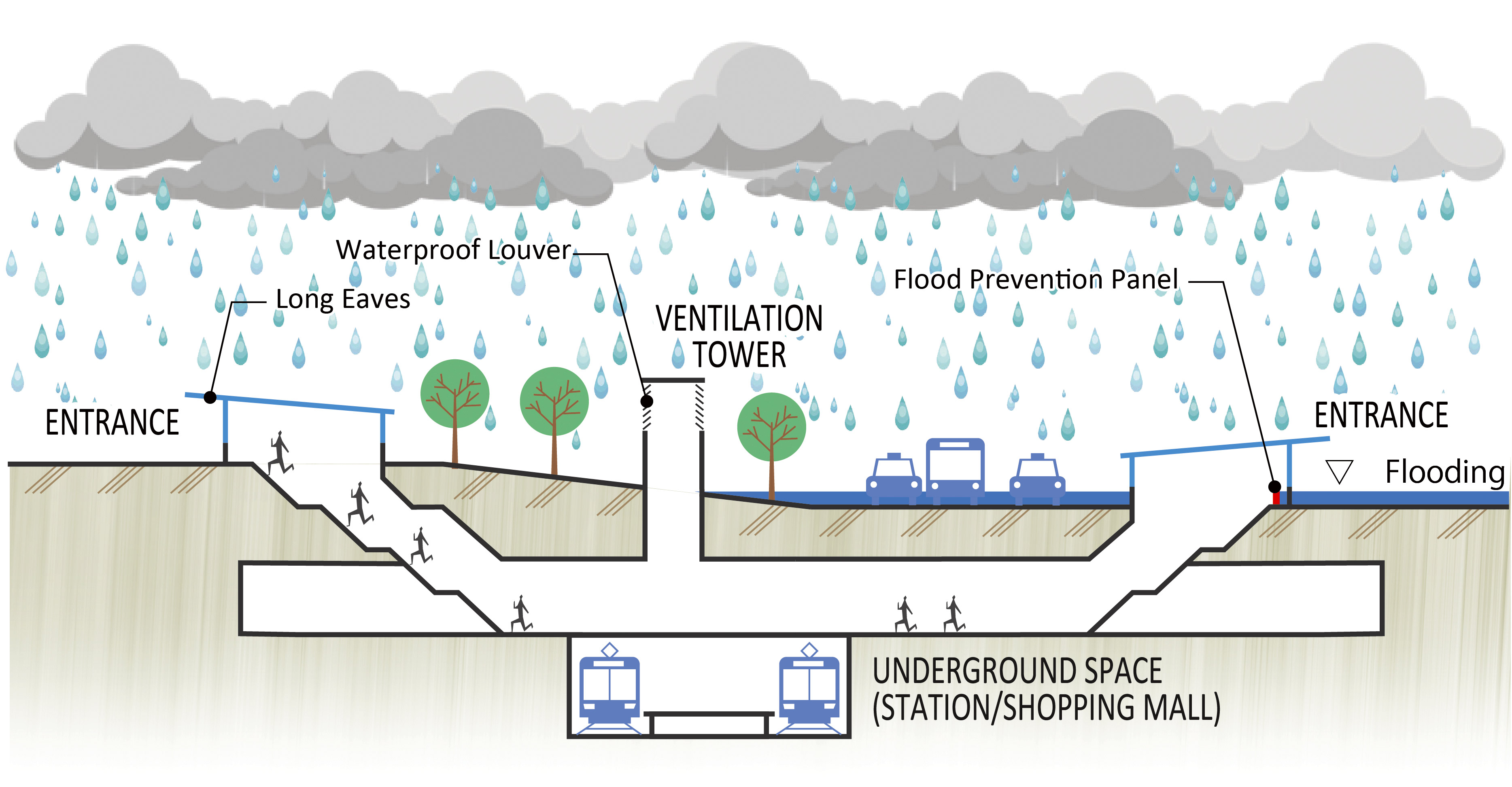

浸水対策

浸水対策

防潮パネルの設置や適切な避難誘導で洪水による被害を防ぐ

日建グループは、都市計画、建築設計、土木施設設計などの専門家集団です。グループ全体の知見を連携させて、TODのソリューションを提供できることが強みです。私たちは変わりゆくアジアの都市を支える鉄道施設の計画・設計をこれからも提案してゆきます。