木質建築の可能性を拓く

木鋼ハイブリッドラーメンの開発

脱炭素時代の新構法

Scroll Down

日建設計は、構造に木をふんだんに用いる「木鋼ハイブリッドラーメン」を日鉄エンジニアリングと共同で開発しました。東京工業大学の竹内徹教授、坂田弘安教授の指導のもと研究開発された鉄骨の柱に木の梁を用いたラーメン構造は、2020年9月に構造性能評価を取得。中層ビルやホテル、学校など中大規模の建築に幅広く展開し、意匠性の高い木質空間の実現を通して、脱炭素や環境問題に貢献していきます。

CATEGORY

木の脆さを鉄で補うハイブリッド開発へ

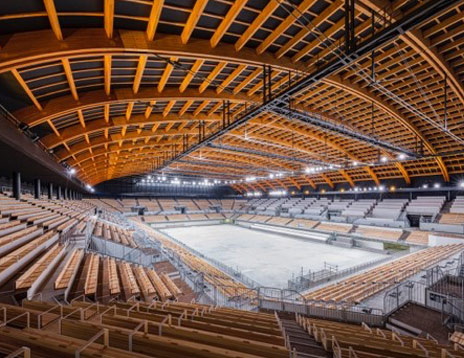

地球温暖化対策や里山保全に資する木材利用を拡大する木造・木質系プロジェクトに、日建設計はこれまで数多く取り組んできました。木造超高層を構想した「W350計画」、構造や外装に木の使い方を駆使した「木材会館」、そして日本初の複合式木質張弦梁構造で木質大空間を実現した「有明体操競技場」※などがその代表例です。

W350計画 ©住友林業・日建設計

W350計画 ©住友林業・日建設計

-

木材会館 ©ナカサアンドパートナーズ

木材会館 ©ナカサアンドパートナーズ

-

有明体操競技場 ©エスエス

有明体操競技場 ©エスエス

2016年、社内で新構法に興味をもつ有志を募り、数名で研究開発がスタートします。東京工業大学で鋼構造・耐震構造・空間構造を研究する竹内徹教授に相談に行ったところ、コンクリート系構造・木質系構造の専門である同大の坂田弘安教授と一緒に指導いただくことになりました。さらに鋼構造に関して高い技術とノウハウを持つ日鉄エンジニアリングも加わり、共同開発のチームができました。

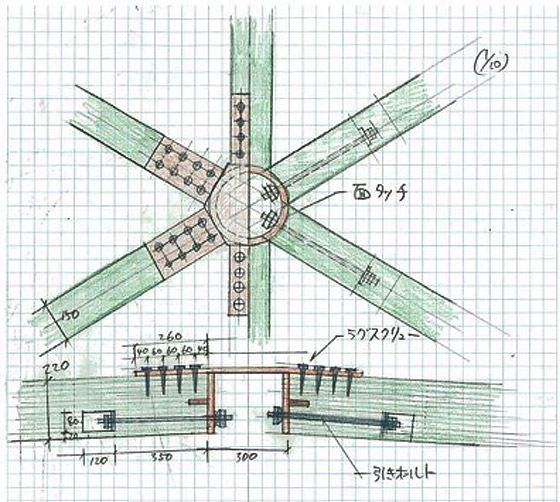

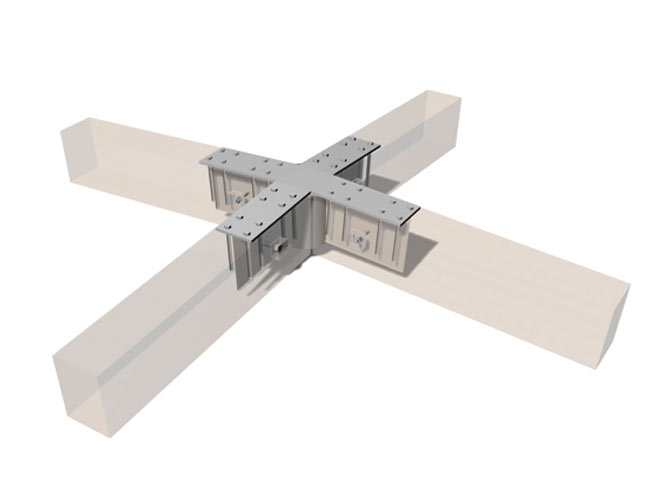

最初は、大空間を覆う屋根のための木鋼接合部の検討から始まりました。チームメンバーがそれぞれスケッチを描いてアイデアを出し合います。T形断面の鋼材の両側に木の集成材をボルトで留めたもの、H形鋼に集成材を差し込んだもの、さまざまな角度に対応できるボルトと接合部が一体化した鋼材ユニットなど、さまざまな案を検討しました。

スケッチ

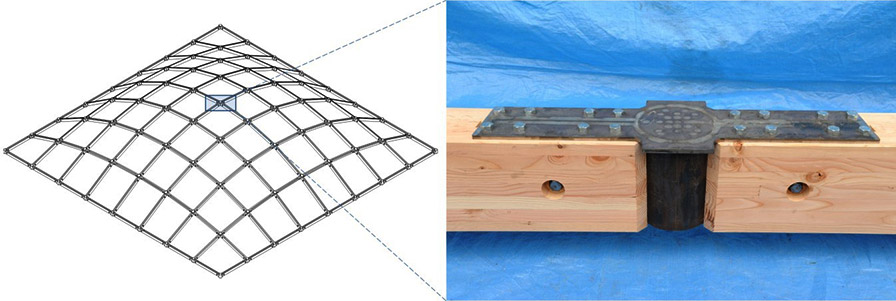

木質空間構造の木鋼ハイブリッド接合部の実験

木質空間構造の木鋼ハイブリッド接合部の実験

東京工業大学にて構造実験

東京工業大学にて構造実験

西海岸生まれの“ドッグボーン”で地震に強い接合部を実現

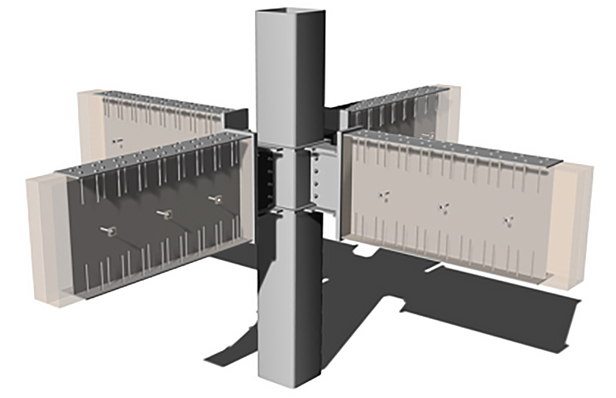

木鋼ハイブリッドラーメンのアクソメ

木鋼ハイブリッドラーメンのアクソメ

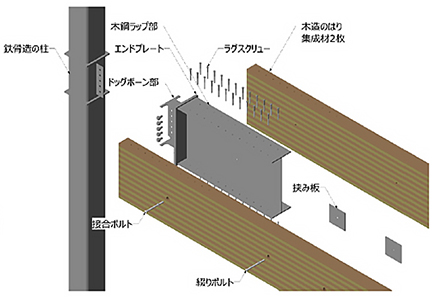

アクソメ 接合部のディテール

-

木鋼ハイブリッドラーメンの構成

木鋼ハイブリッドラーメンの構成

-

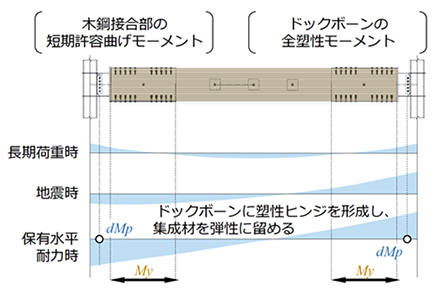

木鋼ハイブリッドラーメンの設計方針

木鋼ハイブリッドラーメンの設計方針

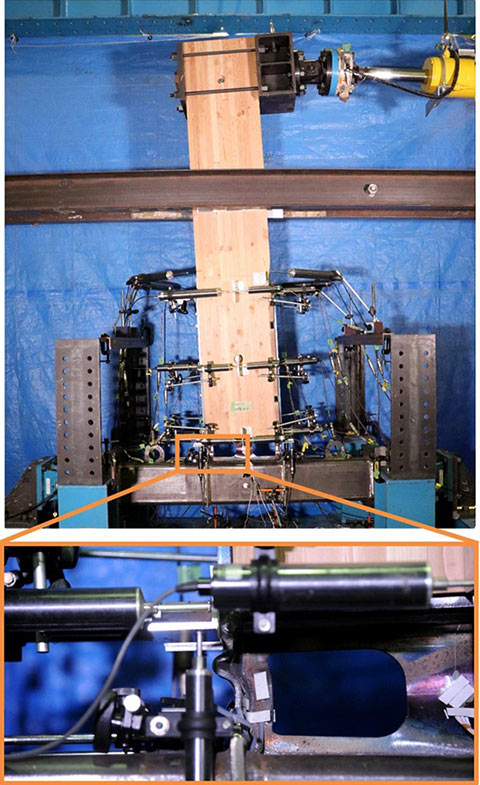

実験の写真

木鋼ハイブリッドラーメンの実験

木鋼ハイブリッドラーメンの実験

東京工業大学にて構造実験

東京工業大学にて構造実験

環境に優しく適材適所の木質空間の拡充に向けて

今後の展開を見据え、5階建てのホテルを想定したコストに関わる試設計も行っています。

純木造と比べて安くて、かつ合板壁や筋交いのない自由度の高い計画とすることができます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造に比べると、現段階では総工費はやや割高でした。しかし、木質化によって建物の重量が軽くできるため、敷地条件によっては基礎工事代が安くできる場合もあります。また、木の梁を現しにすることで内装が不要になるため、工期短縮にもつながります。

木鋼ハイブリッドラーメンは、構造体の製造時に排出されるCO2が鉄筋コンクリート造の4割程度と少なく、さらに、排出されるCO2のほとんどを木材内部に固定することができます。これからの脱炭素社会では、建築の木質化は大きなメリットを発揮することとなるでしょう。

「利用する人にとっても、地球環境にとってもやさしい構造」を目指して杜凌子はチームに参加し、環境負荷の試算を行いました。

このハイブリッドは、環境性能など木のメリットを最大限に生かしながら、柱や接合部に鉄を用いることで必要強度を確保する合理的な構造です。「木質化のために鉄を使ったというよりも、適材適所の新しい構造形式。材料を効率的に使ったシステム提案ができたと思います」と、プロジェクトのスタート時から構造設計者として参加した貞許美和は振り返ります。

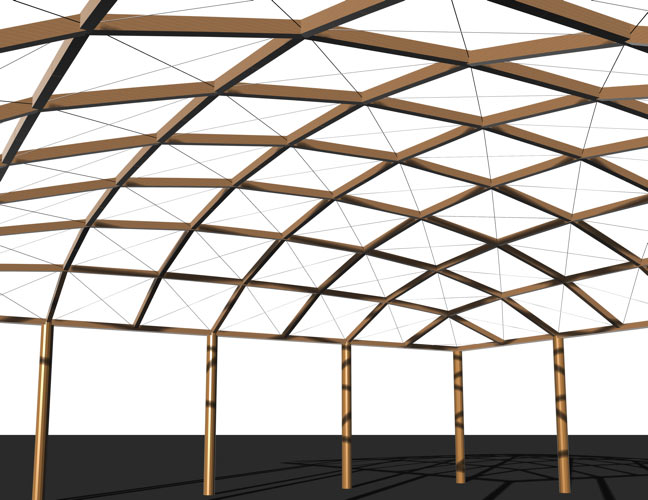

「見栄えもよく、強くて頼りになる」(原田)木鋼ハイブリッドラーメン。柱梁構造に加え、最初に検討していた大空間を覆う木質空間構造の性能評価も今後取得することを目指しています。アトリウムや駅舎などの公共空間をより快適に、より強くするための飽くなき探求を続けています。

木質空間構造のアクソメ

-

単層格子ラチスシェル屋根

単層格子ラチスシェル屋根

-

木鋼ハイブリッド接合部のアクソメ

木鋼ハイブリッド接合部のアクソメ

| ※ | 基本設計・実施設計監修・監理 | : | 日建設計 |

| 実施設計 | : | 清水建設、斎藤公男(技術指導) |