連載:監理とは何か 第3回

蓄積したノウハウを生かし、

サステナブルで高度な技術集団へ

德田 幸弘(設計監理部門 監理グループ シニアダイレクター・監理技術室室長)に聞く

※役職は取材当時のものです。

Scroll Down

建築技術が高度で複雑化する中、日建設計では、監理グループの中に「監理技術室」を置き、監理技術の指導やDX化、人材育成・研修に切磋琢磨しています。

本稿前半では、德田幸弘シニアダイレクター(取材当時)が室長を務める監理技術室が、独自で開発してきた監理ツールをご紹介します。

これらは、クライアントや施工者などと情報を共有し、効率よく工事運営を行うために日建設計が創業以来蓄積してきた監理のノウハウを体系化したものです。

より使い勝手がよく、長く使い続けられる高品質の建築に貢献します。

後半では、そうした知見を社内で共有し、技術力を向上させていく人材育成の仕組みをご紹介します。

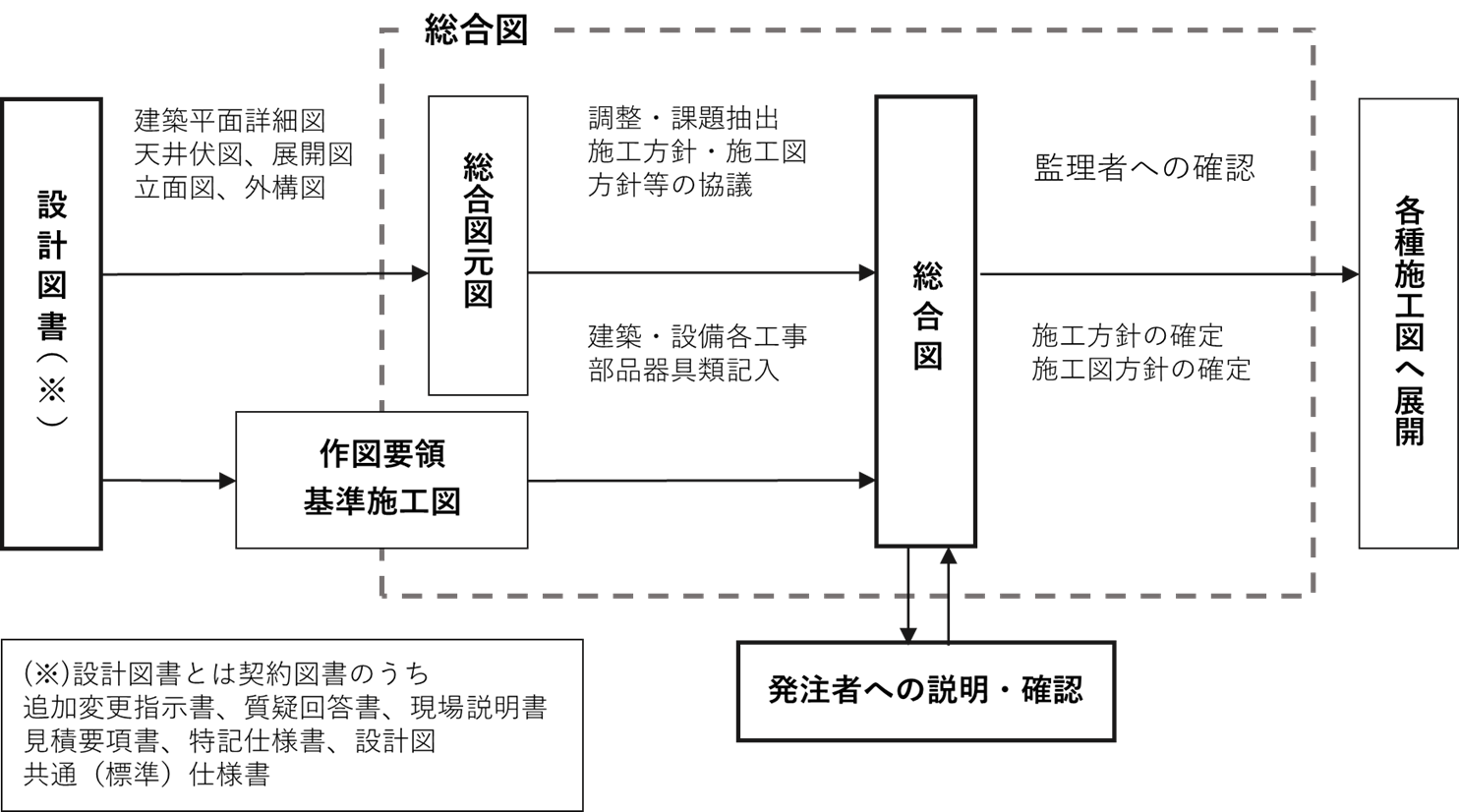

利用者ニーズを反映し、工事を効率化する「総合図」

日建設計が行う監理は、設計図書と各種施工図をつなぐ「総合図」を作成することを重視しています。1980年代、高度化する空調や衛生、電気などの設備工事を建築工事と齟齬なく行うために建築の全ての要素を書き込んだ図を作成したのが総合図の始まりでした。

そこには、扉の開き方、コンセントやスイッチの位置、天井照明の仕様などが細かく書き込まれています。

そこには、扉の開き方、コンセントやスイッチの位置、天井照明の仕様などが細かく書き込まれています。

設計図書と施工図をつなぐ「総合図」の位置づけ

設計図書と施工図をつなぐ「総合図」の位置づけ

これを工事の初期段階から作成し、図面として「見える化」することで、クライアント、設計者、監理者、施工者などの関係者が工事の全容を把握することができます。そのため施工図が適正に描かれ、工事の手戻りを防ぎ現場の効率化につながります。

また、総合図を作成する過程でクライアントにどのように建築を利用するかを細かくヒアリングします。そのためクライアントにとっても、自身の建築への理解が深まり、合意のもとでより使い勝手のよいものに仕上がるという大きな利点があります。

また、総合図を作成する過程でクライアントにどのように建築を利用するかを細かくヒアリングします。そのためクライアントにとっても、自身の建築への理解が深まり、合意のもとでより使い勝手のよいものに仕上がるという大きな利点があります。

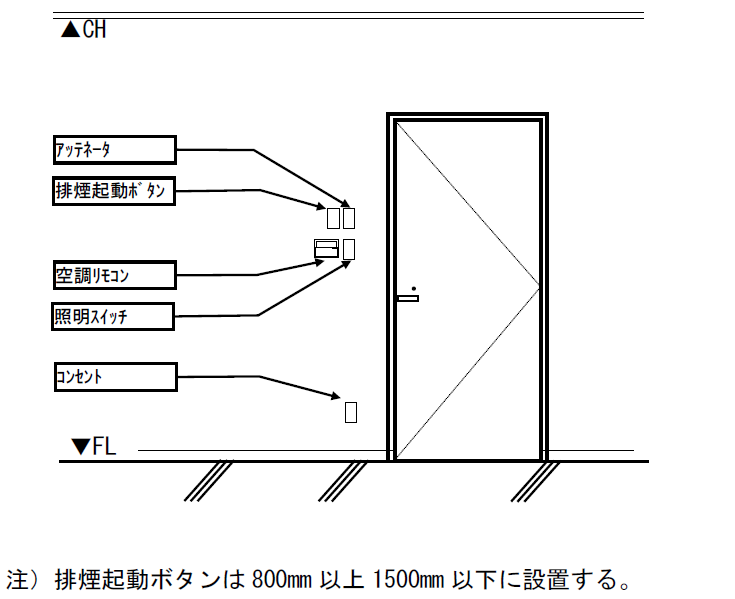

web上で公開されている「総合図の手引」より、建具廻りの設備スイッチ類の配置

web上で公開されている「総合図の手引」より、建具廻りの設備スイッチ類の配置

2017年、日建設計は社内で蓄積された知見が詰まった総合図作成のための「総合図の手引」を公開しました。こうしたノウハウが自社だけではなく建設業界に浸透することで、効率的に品質のよい建築がつくられ、社会にとってより豊かな価値を提供することを日建設計は推進しているからです。今後も、品質管理のための資料を続々と公開していく予定です。

ストック活用時代を見据えた

維持管理にも役立つ「NS-CAST」

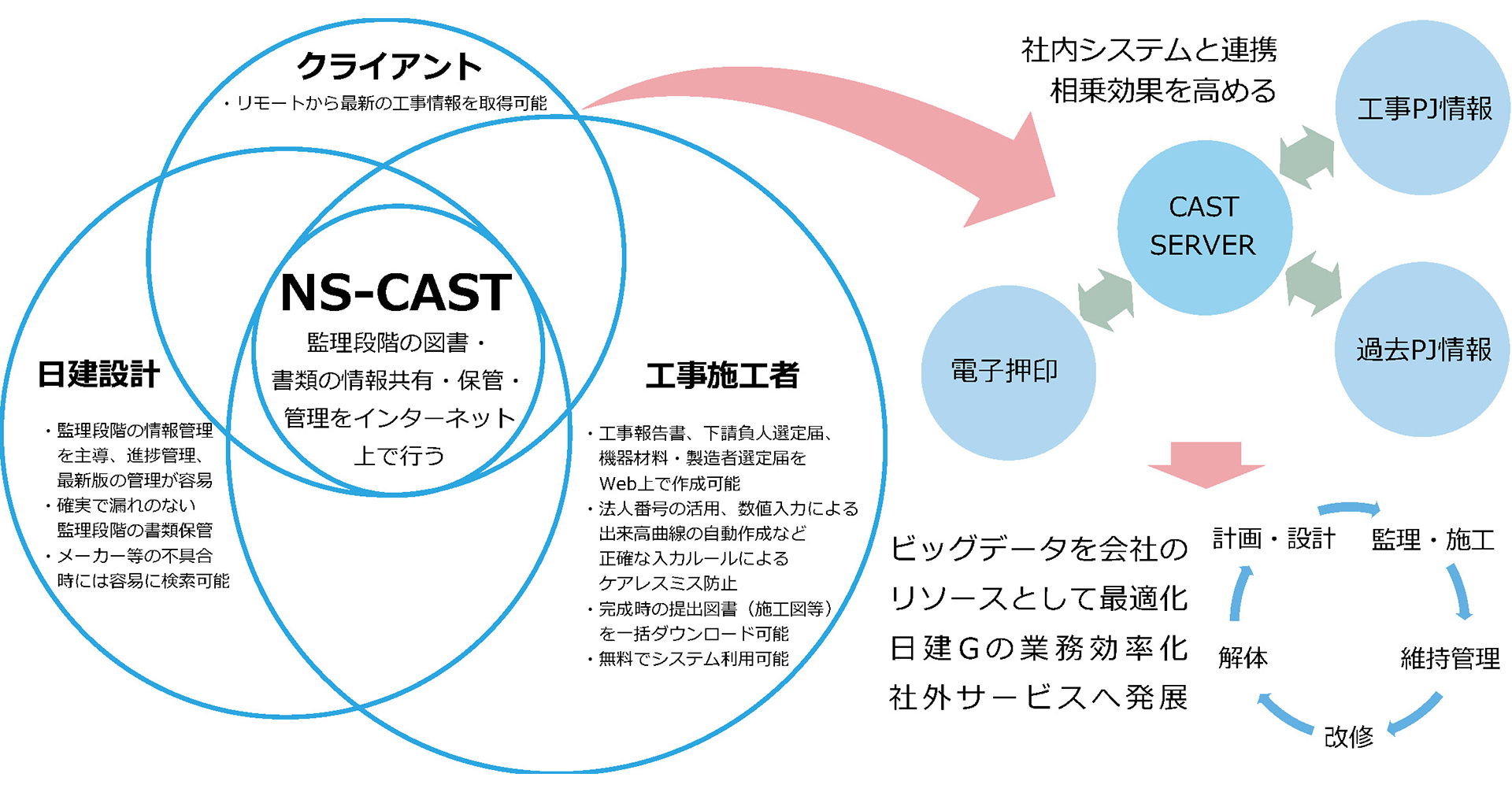

監理技術室は、建築のライフサイクルに関わるデジタル・トランスフォーメーション(DX)を促進する新たな監理ツール「NS-CAST」を開発しました。

監理は、設計者の意図通りの品質が保たれているかを確認し、そのエビデンスを残していくのがひとつの大きな役割です。工事過程で出てくるさまざまな図面や仕様書を関係者と共有したり、報告書や届け出書などを保管したり、複雑で膨大な情報を適切に処理する業務が発生します。NS-CASTは、そうした情報をクラウド上で一元的に保管・管理するものです。2020年から本格運用を始め、現段階(2022年11月現在)では約178件のプロジェクトで稼働中であり、多くの現場で好評を得ています。

監理は、設計者の意図通りの品質が保たれているかを確認し、そのエビデンスを残していくのがひとつの大きな役割です。工事過程で出てくるさまざまな図面や仕様書を関係者と共有したり、報告書や届け出書などを保管したり、複雑で膨大な情報を適切に処理する業務が発生します。NS-CASTは、そうした情報をクラウド上で一元的に保管・管理するものです。2020年から本格運用を始め、現段階(2022年11月現在)では約178件のプロジェクトで稼働中であり、多くの現場で好評を得ています。

NS-CASTの概念図

NS-CASTの概念図

NS-CASTを利用するメリットは、大きく3点あげられます。

まず1点目はクライアントや施工者と同時に同じフォーマットで情報を共有し管理できることです。テンプレートを用いて必要事項を入力していくため、情報の漏れなどを防ぐことができるほか、各種報告書などの電子押印もクラウドででき、承認などの時短につながります。

2点目は、建物の詳細な情報を残すことで将来の維持管理に役立てることができます。例えば設備機器や建具の仕様、専門技術業者などの詳細な情報を検索できるため、トラブルが生じた場合の部品交換など、メンテナンスが容易になります。それらのデータは改修工事にとっても有用な情報となり、建築の長寿命化に貢献します。

3点目は基礎データの蓄積段階ですが、建物のビッグデータ構築です。メーカーの採用実績の分布や、検査時にどのような指摘が多いかなどNS-CASTに保管されたデータを建物ビッグデータとして社内の基本データベース群の1つとなることを目指しています。また、将来的には監理サポートAIの学習データにもなると考えています。

まず1点目はクライアントや施工者と同時に同じフォーマットで情報を共有し管理できることです。テンプレートを用いて必要事項を入力していくため、情報の漏れなどを防ぐことができるほか、各種報告書などの電子押印もクラウドででき、承認などの時短につながります。

2点目は、建物の詳細な情報を残すことで将来の維持管理に役立てることができます。例えば設備機器や建具の仕様、専門技術業者などの詳細な情報を検索できるため、トラブルが生じた場合の部品交換など、メンテナンスが容易になります。それらのデータは改修工事にとっても有用な情報となり、建築の長寿命化に貢献します。

3点目は基礎データの蓄積段階ですが、建物のビッグデータ構築です。メーカーの採用実績の分布や、検査時にどのような指摘が多いかなどNS-CASTに保管されたデータを建物ビッグデータとして社内の基本データベース群の1つとなることを目指しています。また、将来的には監理サポートAIの学習データにもなると考えています。

DXによる監理業務を推進する一方で德田シニアダイレクター(取材当時)は、人間にしかできない監理業務も重視しています。「過去の経験に基づいてトラブルを予見し、それに備えるのはAI にはできないこと」と。また「空間の色調や細かなプロポーションなども経験を積んだ監理者でなければ現場で適切なアドバイスができない」と幅広い知見が監理業務に必要なことを強調します。

多様な人材で、高難度の監理を実践

2014年、監理技術室は高い技術水準を保つための社内向けの座学研修を本格的にスタートしました。以下の2通りの対象者に向けたプログラムがあり、社内のエキスパートによる講義がオンラインで行われています。

1つ目は、専門性の異なる部門を学ぶジョブローテーションとして監理グループへ異動し、業務を行う社員向け。基本編・技術編・マネジメント編の3種の講座があります。2つ目は、主に監理グループの若手向けで、建築系・設備系・建築設備合同と専門分野別に技術を高める講義が行われています。

オンライン講義は、対象者でなくても社員は誰でも受講可能なカリキュラムも用意。監理業務についての社内での理解につながっており、研修を受けた社員は、新しい視座を獲得するという効果を生んでいます。

1つ目は、専門性の異なる部門を学ぶジョブローテーションとして監理グループへ異動し、業務を行う社員向け。基本編・技術編・マネジメント編の3種の講座があります。2つ目は、主に監理グループの若手向けで、建築系・設備系・建築設備合同と専門分野別に技術を高める講義が行われています。

オンライン講義は、対象者でなくても社員は誰でも受講可能なカリキュラムも用意。監理業務についての社内での理解につながっており、研修を受けた社員は、新しい視座を獲得するという効果を生んでいます。

オンラインでの研修風景

オンラインでの研修風景

構造設計からジョブローテーションで現場監理を行っている末國良太は「監理を学ぶことで、品質管理についても詳しくなり、自身の専門領域を強化することに役立つ」と、ジョブローテーションで監理を経験する効果を語ります。「整理された論点を座学で学び、視野を広げた上で、実践に生かすことができる」と研修との相乗効果も実感しているようです。

監理グループで電気設備を専門に担当している小大塚陽平は「研修は実際にあったトラブルの話を先輩から学べるよい機会だった」と振り返ります。また、現場施工者からキャリア採用された自身の視点から「日建設計の監理には機械や電気など設備のスペシャリストが多い。一つの現場に対して多角的な視点で監理している」と組織の多様な人材と熱い姿勢に刺激を受けている様子です。

2022年9月時点で、監理グループは総勢249名。その構成は建築系149、電気44、機械56と設備系の専門家も多く、施工会社からのキャリア採用者など多様な人材を揃えています。これは、一般的に設計者が監理を兼務することも多い中、日建設計では設計と監理を分け、中立的な立場でクライアントのために監理を行う姿勢を現しています。また高難度のプロジェクトをサポートできる技術者集団でもあります。

監理ツールも人材も、今後ますます高度化していく建築技術に備えることで、サステナブルな技術者集団を形成し、未来の建築に寄与するものと日建設計は位置づけています。

次回は、設計事務所の監理として、他社設計建築物の工事段階業務である「第三者監理と技術コンサルティング業務」への取り組みについてご紹介します。

監理グループで電気設備を専門に担当している小大塚陽平は「研修は実際にあったトラブルの話を先輩から学べるよい機会だった」と振り返ります。また、現場施工者からキャリア採用された自身の視点から「日建設計の監理には機械や電気など設備のスペシャリストが多い。一つの現場に対して多角的な視点で監理している」と組織の多様な人材と熱い姿勢に刺激を受けている様子です。

2022年9月時点で、監理グループは総勢249名。その構成は建築系149、電気44、機械56と設備系の専門家も多く、施工会社からのキャリア採用者など多様な人材を揃えています。これは、一般的に設計者が監理を兼務することも多い中、日建設計では設計と監理を分け、中立的な立場でクライアントのために監理を行う姿勢を現しています。また高難度のプロジェクトをサポートできる技術者集団でもあります。

監理ツールも人材も、今後ますます高度化していく建築技術に備えることで、サステナブルな技術者集団を形成し、未来の建築に寄与するものと日建設計は位置づけています。

次回は、設計事務所の監理として、他社設計建築物の工事段階業務である「第三者監理と技術コンサルティング業務」への取り組みについてご紹介します。