未来への知られざる提案——日建設計のプロフェッショナル・サービス

第1回 日建設計のDXがつくる建築の未来(後篇)

Scroll Down

建築の世界ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)によって今、何が可能となっているのでしょうか。日建設計では、デジタル技術を駆使して、さまざまな挑戦をしています。例えば、複雑な形を実現するジオメトリーエンジニアリング、動的で斬新なファサードの表現、空間データのアーカイブやXR(仮想現実)空間の構築など、あらゆる場面で新しい表現やサービスを生み出しています。

こうした日建設計のDXを支えているのが、設計技術部門テックデザイングループのデジタルデザインラボ(DDL)です。2011年に設立されたDDLは総勢15名で、独自の研究開発を行ったり、他部署と連携して新たな建築表現を生み出したりしています。DDLを率いる角田大輔部長に、日建設計のDX最前線について聞きました。

見えない情報を可視化し、動的なファサードをつくる

それまで見えなかったものをデータを使って可視化すると、人の意識を変えたり新しいアイデアを生んだりすることがあります。DDLはそうした効果を狙って、データビジュアライゼーションに挑んでいます。

このデータビジュアライゼーションが建築になった1つの事例が「渋谷サクラステージ」の低層部のキネティック・ファサードです。これは、古谷誠章+NASCA+日建設計がデザインアーキテクトを務めた建築です。サクラをイメージしてピンク色の長さ300mのファサードが、不思議なことに歩くと動いて見えるのです。

このデータビジュアライゼーションが建築になった1つの事例が「渋谷サクラステージ」の低層部のキネティック・ファサードです。これは、古谷誠章+NASCA+日建設計がデザインアーキテクトを務めた建築です。サクラをイメージしてピンク色の長さ300mのファサードが、不思議なことに歩くと動いて見えるのです。

なぜ動くのでしょうか。その原理は、網点が干渉して起こる現象「モアレ」です。DDLは、モアレが発生する仕組みをコンピュータで解析し、「回るように見える」、「波のように見える」などのパターンをシミュレーション。それにより、狙い通りにモアレが起こるファサードを完成させました。

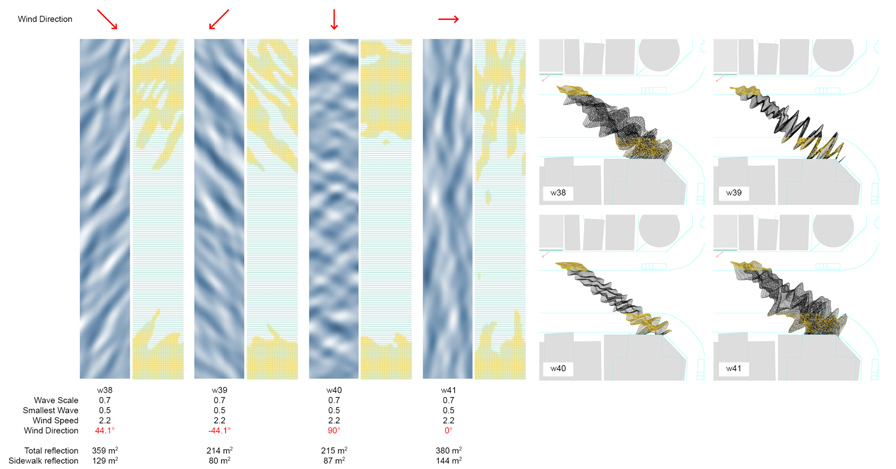

もうひとつの代表例は、水面の情報を建築のファサードに転化した東京・銀座の「i liv(アイリブ)」です。「穏やかな水面のようなファサードにしたい」という意匠設計者からの要望を受け、DDLは水面に生じる波の形状と風速の関係を解析しました。そして「穏やか」な状態とは、どのような形状なのかを徹底分析。そして、ガラスを積層させ等高線のような地形を建築の表面につくることで水面を表現するという解を導き出しました。

もうひとつの代表例は、水面の情報を建築のファサードに転化した東京・銀座の「i liv(アイリブ)」です。「穏やかな水面のようなファサードにしたい」という意匠設計者からの要望を受け、DDLは水面に生じる波の形状と風速の関係を解析しました。そして「穏やか」な状態とは、どのような形状なのかを徹底分析。そして、ガラスを積層させ等高線のような地形を建築の表面につくることで水面を表現するという解を導き出しました。

ガラスの小口が光を反射させるという方法を用いて、時々刻々と変化する表情をつくり出しました。データを使ったコンピューテショナル・デザインは、機械が自動的に答えを出すわけではありません。DDLは、デザインの意図を汲み取って、それを表現する仕組みやシステムをつくることを心がけています。

自然現象の中に潜む真理からデータを読み込み分析し、そこから物質化し、建築の新しい表現を生む——。それは日建設計が行うDXのひとつなのです。

自然現象の中に潜む真理からデータを読み込み分析し、そこから物質化し、建築の新しい表現を生む——。それは日建設計が行うDXのひとつなのです。

空間情報をアーカイブ化する

東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会「選手村ビレッジプラザ」の仮設建築でも、日建設計のデジタル技術が力を発揮しました。全国から集めた木材を会期後に産地に戻すという物語性が注目を浴びたプロジェクトです。そのため、各部材が建物のどこに使用されているかをきちんとデータ化する必要がありました。そこでBIM上で各部材の産地を記録。解体後の搬送を正確に行うことに貢献しました。部材のトレーサビリティに貢献するこの技術は、サステナビリティの観点からも今後ますます重要になってくるでしょう。

©Gankosha

©Gankosha

さらに、解体前に空間の点群データを採取し、建物をまるごとデジタル・アーカイブ化しています。文化財の保存再生、仮設空間のアーカイブなど、今後の展開が期待される技術です。

EXPO2025 関西・大阪万博会場の中心部にある約2.3ヘクタールの「静けさの森」(ランドスケープデザインディレクター:忽那裕樹、設計:日建設計)では、DDLが植樹する木1本1本をデータ化して、ランドスケープデザインに併走しました。デザインから施工、さらに再利用する場合でも応用可能な樹木配置プロセスを作成したのです。

🄫日建設計

🄫日建設計

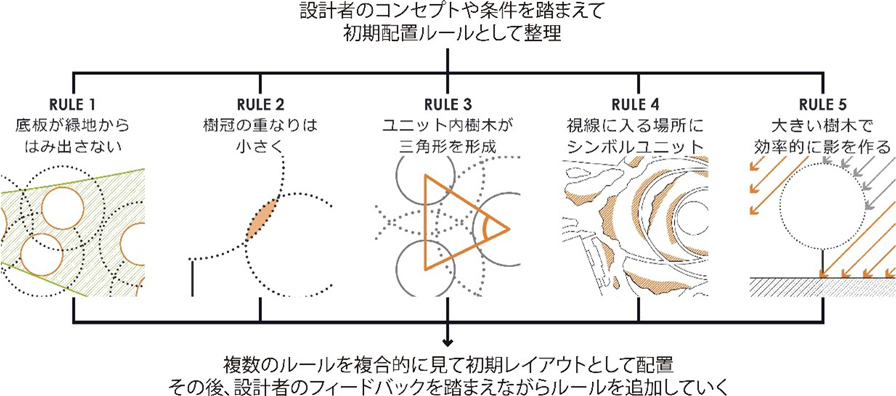

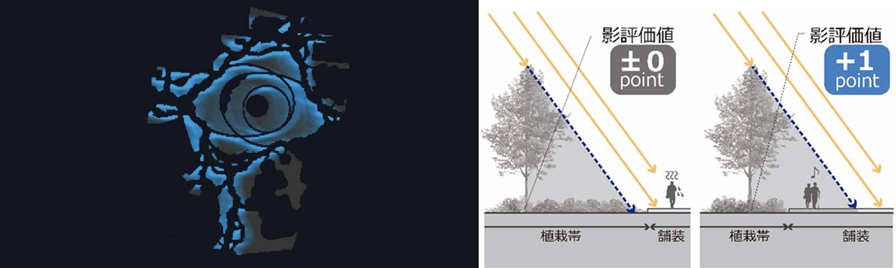

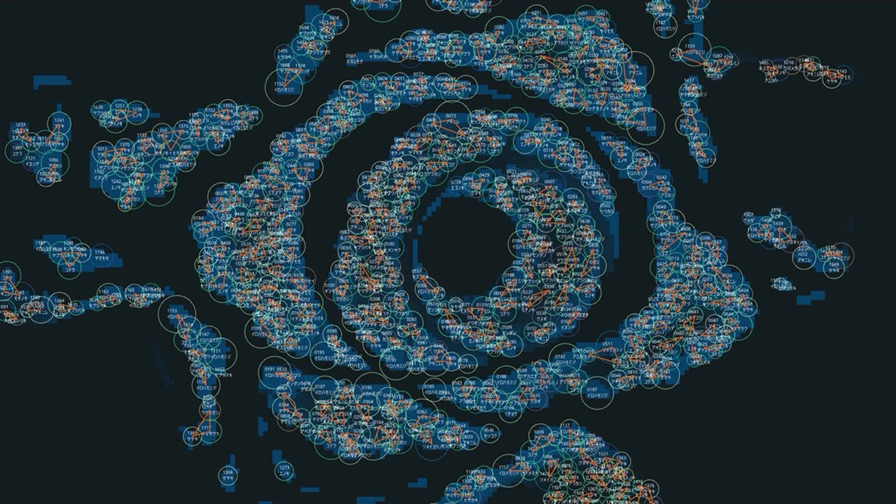

まず、EXPO70の万博記念公園などから移植された樹木を含む約1500本全てについて、樹種や高さなどの情報を記録。そして、舗道に多くの影が落ちる、自然の森が感じられるよう高さや樹種が違う木を3本ユニットにする、などいくつかの設計ルールがありました。そうした設計ルールと地下の配管と木の根が干渉しないなどのさまざまな条件を勘案しながら、樹木の配置をDDLがシミュレーション。1500本という大量の樹木を、デザインコンセプトに即して効率よく自然の森を感じられるデザインとすることに寄与しました。

5つの初期配置ルール

5つの初期配置ルール

日射解析のイメージ。青色の部分が影をつくるために樹高の大きい樹木を置くべき場所を示している 。

日射解析のイメージ。青色の部分が影をつくるために樹高の大きい樹木を置くべき場所を示している 。

シミュレーションで樹木が配置されていく様子

シミュレーションで樹木が配置されていく様子

蓄積した設計ナレッジをこれからの設計に活かす

約2700人を擁する日建設計は、世界的にも大規模で歴史のある専門家集団です。創業125年間で蓄積したナレッジをデータ化し、活用できれば新たな価値が生まれるのではいか——。

日建設計が培ってきた経験やノウハウをDDLはビッグデータと捉え、建築の系統樹形図を作成するという壮大な構想を掲げています。

建築の機能や規模に応じたプロトタイプをデータ化できれば、バーチャルでその空間体験ができるようになり、検討の精度が上がります。プロジェクトの与件によってプロトタイプを変化させれば、より創造的な個別解を導くことができるのではないか……。そのような未来を予見しています。これはまだまだ夢の話かもしれません。

しかし、デジタル技術の進化は日進月歩の勢いです。膨大な設計ナレッジを活かした日建設計のDXが、設計のプロセスを変化させる日はそう遠くないのかもしれません。

日建設計が培ってきた経験やノウハウをDDLはビッグデータと捉え、建築の系統樹形図を作成するという壮大な構想を掲げています。

建築の機能や規模に応じたプロトタイプをデータ化できれば、バーチャルでその空間体験ができるようになり、検討の精度が上がります。プロジェクトの与件によってプロトタイプを変化させれば、より創造的な個別解を導くことができるのではないか……。そのような未来を予見しています。これはまだまだ夢の話かもしれません。

しかし、デジタル技術の進化は日進月歩の勢いです。膨大な設計ナレッジを活かした日建設計のDXが、設計のプロセスを変化させる日はそう遠くないのかもしれません。