進化し続ける渋谷に新たなダイナミズムを育むランドマーク誕生。

~渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟)が完成しました~

鉄道4社9路線が結節し、1日に約330万人もの乗降客を誇る渋谷駅周辺は、時代とともに常に最先端の文化や流行を世界へ発信し、音楽、ファッション、 映像、デザイン、IT企業等が集積する日本有数のエリアとして成長を続けてきました。

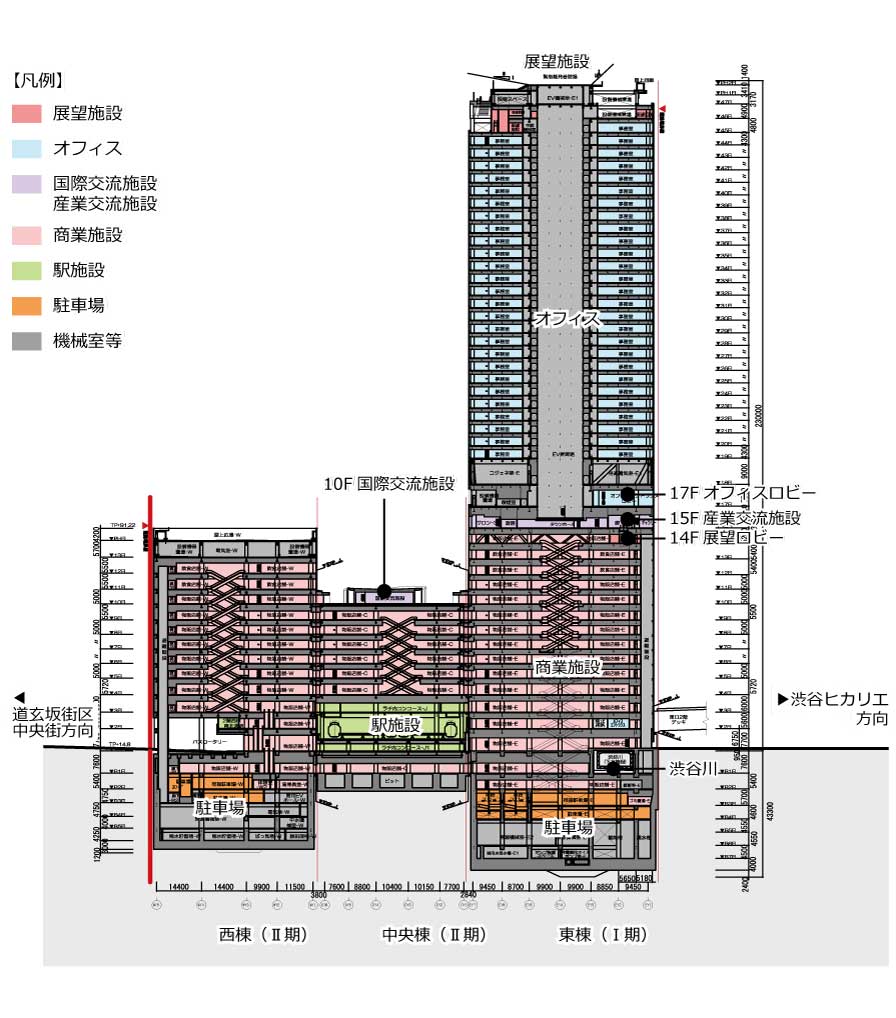

渋谷スクランブルスクエアは、この渋谷の次の未来を導くための駅街区の再開発プロジェクトで、その第Ⅰ期(東棟)が2019年11月1日に開業しました。本建物は、地上47階、地下7階建てで、複数の公共交通空間をスムーズに連結するアーバン・コアと73,000㎡を超えるハイグレードオフィス、32,000㎡を超える規模の商業施設を有しています。さらには、渋谷のクリエイティブ・コンテンツ産業の集積・成長を促す機能「SHIBUYA QWS」や、国内外の来街者を惹きつける展望施設「SHIBUYA SKY」など、国際競争力を高める都市機能を導入することで、"世界に開かれた生活文化の発信拠点"を形成し、渋谷の持つポテンシャルを最大化することを目指しています。

渋谷スクランブルスクエアは、この渋谷の次の未来を導くための駅街区の再開発プロジェクトで、その第Ⅰ期(東棟)が2019年11月1日に開業しました。本建物は、地上47階、地下7階建てで、複数の公共交通空間をスムーズに連結するアーバン・コアと73,000㎡を超えるハイグレードオフィス、32,000㎡を超える規模の商業施設を有しています。さらには、渋谷のクリエイティブ・コンテンツ産業の集積・成長を促す機能「SHIBUYA QWS」や、国内外の来街者を惹きつける展望施設「SHIBUYA SKY」など、国際競争力を高める都市機能を導入することで、"世界に開かれた生活文化の発信拠点"を形成し、渋谷の持つポテンシャルを最大化することを目指しています。

渋谷の個性を活かす都市の大改造

渋谷は、戦前からの都市の骨格のもと、自然発生的に成長してきたまちです。その個性であるダイナミズムを壊さずに、増改築が繰り返され複雑化した駅施設や老朽化した都市機能を更新し、まちを再構築するためには、都市計画、建築、インフラの境界線をなくし、一体的に解いていくことが必要でした。

これら課題を解決するため、2000年東横線・副都心線の相互直通化の決定、2005年都市再生緊急整備地域の指定を契機に、東横線線路跡の活用や5つの街区を連鎖的に整備しながら渋谷駅を含めたインフラの再構築を行う、渋谷大改造が本格稼働しました。

長い年月をかけて、行政と事業者が議論を重ね、まずは、土地区画整理事業により駅前広場や河川等の都市基盤の再整理、建物敷地の整形・集約化、鉄道拡幅用地の確保を行い、続いて、都市再生特別地区を活用した開発事業により、駅とまちをつなぐ歩行者ネットワークを一体的に整備することが計画されました。

そのような経緯を経て、2012年渋谷ヒカリエ、2018年渋谷ストリームの竣工に続き、この度、3つ目のプロジェクトである渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟)の完成に至りました。

これら課題を解決するため、2000年東横線・副都心線の相互直通化の決定、2005年都市再生緊急整備地域の指定を契機に、東横線線路跡の活用や5つの街区を連鎖的に整備しながら渋谷駅を含めたインフラの再構築を行う、渋谷大改造が本格稼働しました。

長い年月をかけて、行政と事業者が議論を重ね、まずは、土地区画整理事業により駅前広場や河川等の都市基盤の再整理、建物敷地の整形・集約化、鉄道拡幅用地の確保を行い、続いて、都市再生特別地区を活用した開発事業により、駅とまちをつなぐ歩行者ネットワークを一体的に整備することが計画されました。

そのような経緯を経て、2012年渋谷ヒカリエ、2018年渋谷ストリームの竣工に続き、この度、3つ目のプロジェクトである渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟)の完成に至りました。

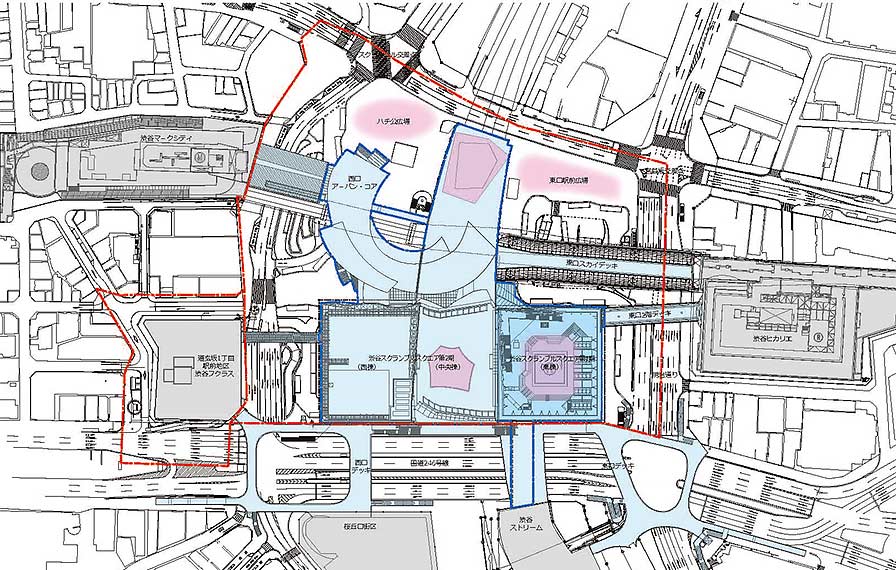

配置図

配置図

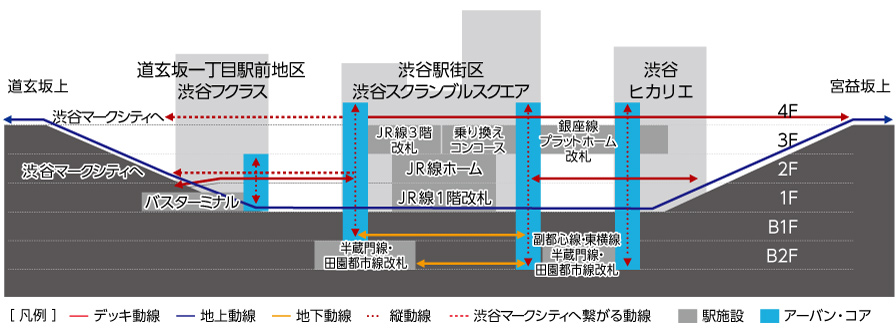

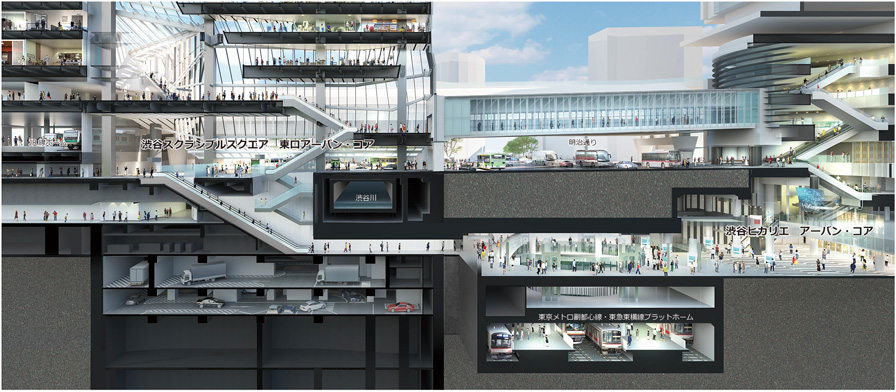

断面図

断面図

渋谷区デザイン会議によるプロセス型デザイン誘導

これらの一連の開発においては、事前にルールを定めるのではなく、渋谷区が設立した「デザイン会議」において、有識者や各街区に係るデザイナー・設計者が議論を重ねることにより、プロセス型のデザイン誘導を図る手法が採用されました。自然発生的なまちである渋谷をリ・デザインするために生み出した手法であり、今後の成熟化する都市においてのデザイン誘導の1つのモデルになると考えられます。

谷のまち渋谷に生み出された「都市スケールの立体的なパブリックスペース」

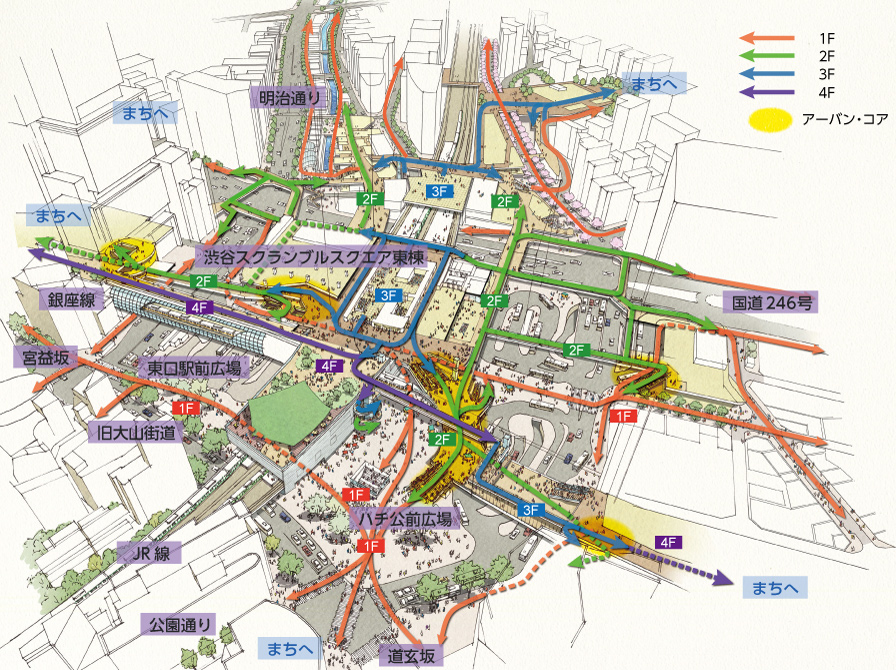

渋谷駅周辺の再編事業において最も特徴的なことは、各プロジェクトにおいて、谷のまちである渋谷に都市スケールの立体的なパブリックスペースを生みだすことで、駅とまちをシームレスにつなぎ、新たなアクティビティの創出を目指していることです。この立体的なパブリックスペースを象徴するのが、垂直動線「アーバン・コア」と展望施設「SHIBUYA SKY」です。

渋谷駅周辺ネットワーク図

渋谷駅周辺ネットワーク図

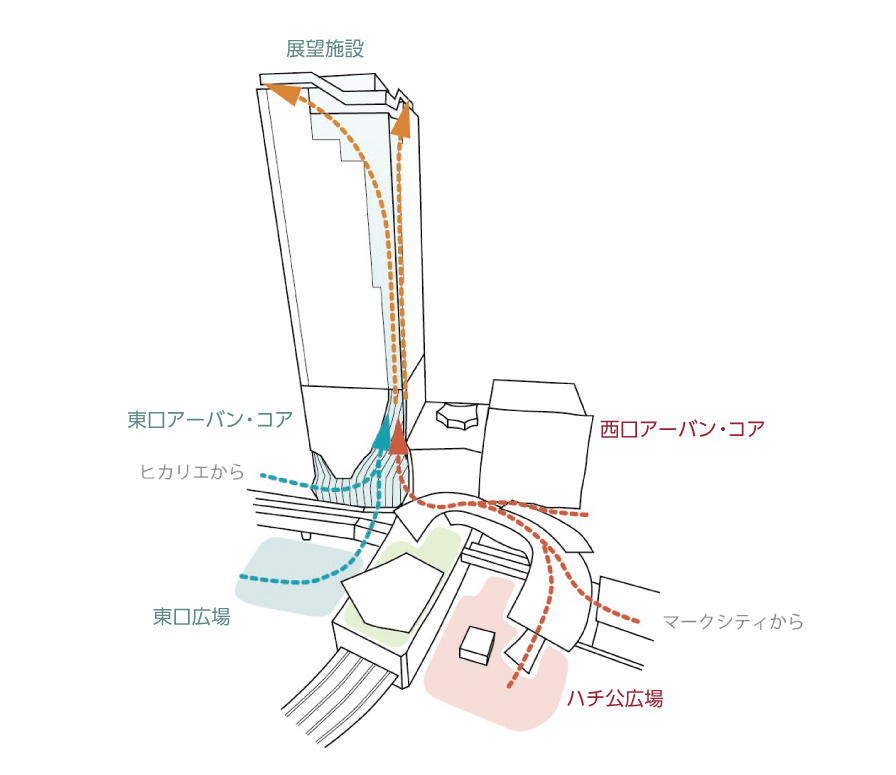

都市の垂直動線をつなぐ「アーバン・コア」

利用者から「複雑でわかりにくい」と言われてきた渋谷駅の課題解決のため、渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟)では、地下2階から地上3階までをつなぐ「アーバン・コア」により乗り換え空間を集約してバリアフリー化を図るとともに、駅からまちへのアクセスを向上させることで来街者の利便性・快適性を実現しました。第Ⅱ期ではハチ公広場を取り囲むさらなる立体的なパブリックスペースネットワークが生み出される予定です。

アーバン・コアの構成

アーバン・コアの構成

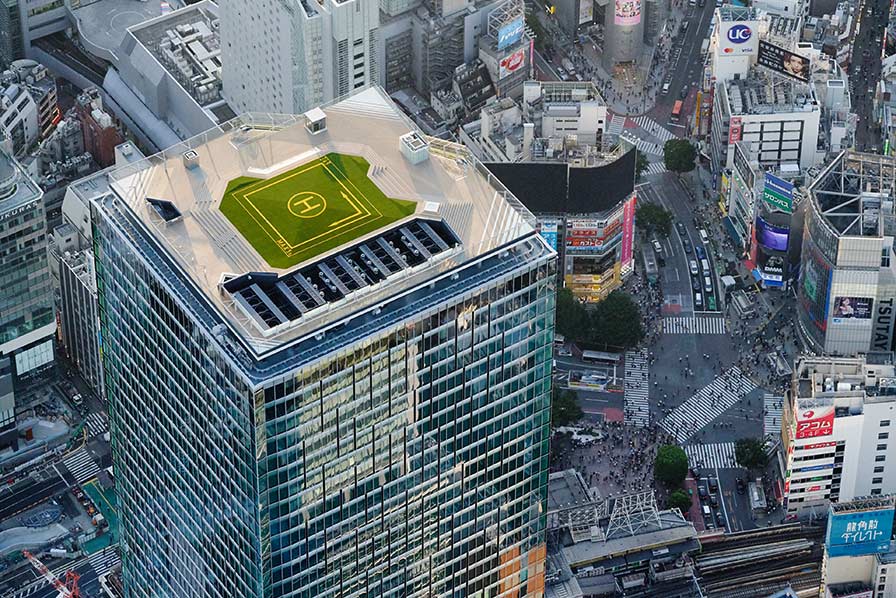

東京を一望する展望施設「SHIBUYA SKY」

「SHIBUYA SKY」は、渋谷地区で最も高い地上約230mに位置し、新宿や大手町の超高層ビル群、スカイツリー、富士山、東京湾までを見渡し、東京を一望できる展望施設で、屋外展望空間と屋内展望施設の2つの空間より成っています。

屋外展望空間は建物の屋上全体を活用した2,500㎡を超える、日本最大規模の屋外デッキの空間です。ステージの中央に立つと、360度遮るもののない圧倒的な解放感を感じられます。そしてステージの角に足を運べば、渋谷のスクランブル交差点を眼下に納め、渋谷の圧倒的なダイナミズムを体感できます。そして3,000㎡の屋内展望施設には、随所にRhizomatiksによるデジタルコンテンツが配置されています。現実の眺望に仮想の情報体験が重ねあわされ、新たな展望体験が創造されます。

SHIBUYA SKYというパブリックな場が屋上に実現されたことで、アーバンコアからSHIBUYA SKYまでつながる都市の流れがうみだされ、街がつながる超高層を実現することができました。

屋外展望空間は建物の屋上全体を活用した2,500㎡を超える、日本最大規模の屋外デッキの空間です。ステージの中央に立つと、360度遮るもののない圧倒的な解放感を感じられます。そしてステージの角に足を運べば、渋谷のスクランブル交差点を眼下に納め、渋谷の圧倒的なダイナミズムを体感できます。そして3,000㎡の屋内展望施設には、随所にRhizomatiksによるデジタルコンテンツが配置されています。現実の眺望に仮想の情報体験が重ねあわされ、新たな展望体験が創造されます。

SHIBUYA SKYというパブリックな場が屋上に実現されたことで、アーバンコアからSHIBUYA SKYまでつながる都市の流れがうみだされ、街がつながる超高層を実現することができました。

やわらかなヴォリュームとまちとつながる塔

本建物では、最初に隈研吾氏・妹島和世氏と日建設計という三者のデザインアーキテクトの対話の中で、人々の流れやパブリックな場所に着目しながら、「渋谷ならではの超高層」のデザインとして、まちの構造に向き合う超高層の「ハードな塔部」と、まちの流れを受けるアーバン・コアなどの「ソフトな底部」という方針を導きました。

隈氏が担当した低層部は、いろいろな人、物、情報が流れ込み、流れ出していく渋谷というまちの特長が、流れによって、変形し、ゆがみ、削られていく、やわらかいヴォリュームで表現されています。具体的には、東口広場の人の流れと地下鉄の流れと接するアーバン・コアの部分でヴォリュームをえぐり、グラデーショナルに配置されたアルミフィンと、ガラスの外側にセラミックの粉を吹いた、透明でありながら、陰影と動きのある新しい表情のカーテンウォールで構成しています。

次に、日建設計が担当した塔部のデザインは、中層の小規模な建物が立ち並ぶ渋谷のまちのスケールと地形に着目しています。自然換気と空調給排気を兼ねる縦スリットをランダムに配し、ガラスの巨大ファサードを分節することで「まちのスケール感に応える外装デザイン」としています。

また、塔部のデザインは、渋谷の道との関係にも着目しました。渋谷は谷底の駅から放射状に道が広がるまちです。そのため、建物はその角で放射状の道路と出会うことになります。そのため、「コーナーへ収斂する外装デザイン」が生み出されました。外装ガラス上の白のセラミックプリントはコーナーにむけて透明になっていき、角の形状に揺らぎを与えることで、コーナー部の光の反射に変化を与えます。この「コーナーへ収斂する外装デザイン」は、低層アーバン・コアのデザインと連続し、まちに開かれた頂部の展望施設「SHIBUYA SKY」のデザインへと繋げられ、渋谷のまちを立体化しています。

水平に広がる渋谷のまちのエネルギーが、垂直に伸びる超高層へとつなぎ合わされる。まちのエネルギーを受けいれ、新たな可能性を生み出す、そんなまちとつながる塔を目指しました。

隈氏が担当した低層部は、いろいろな人、物、情報が流れ込み、流れ出していく渋谷というまちの特長が、流れによって、変形し、ゆがみ、削られていく、やわらかいヴォリュームで表現されています。具体的には、東口広場の人の流れと地下鉄の流れと接するアーバン・コアの部分でヴォリュームをえぐり、グラデーショナルに配置されたアルミフィンと、ガラスの外側にセラミックの粉を吹いた、透明でありながら、陰影と動きのある新しい表情のカーテンウォールで構成しています。

次に、日建設計が担当した塔部のデザインは、中層の小規模な建物が立ち並ぶ渋谷のまちのスケールと地形に着目しています。自然換気と空調給排気を兼ねる縦スリットをランダムに配し、ガラスの巨大ファサードを分節することで「まちのスケール感に応える外装デザイン」としています。

また、塔部のデザインは、渋谷の道との関係にも着目しました。渋谷は谷底の駅から放射状に道が広がるまちです。そのため、建物はその角で放射状の道路と出会うことになります。そのため、「コーナーへ収斂する外装デザイン」が生み出されました。外装ガラス上の白のセラミックプリントはコーナーにむけて透明になっていき、角の形状に揺らぎを与えることで、コーナー部の光の反射に変化を与えます。この「コーナーへ収斂する外装デザイン」は、低層アーバン・コアのデザインと連続し、まちに開かれた頂部の展望施設「SHIBUYA SKY」のデザインへと繋げられ、渋谷のまちを立体化しています。

水平に広がる渋谷のまちのエネルギーが、垂直に伸びる超高層へとつなぎ合わされる。まちのエネルギーを受けいれ、新たな可能性を生み出す、そんなまちとつながる塔を目指しました。

ファサードのコンセプト・ダイヤグラム

ファサードのコンセプト・ダイヤグラム

■「渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟)」概要

| 建築名称 | : | 渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期(東棟) |

|---|---|---|

| 建築主 | : | 東急株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 東京地下鉄株式会社 |

| 設計 | : | 渋谷駅周辺整備計画共同企業体 (日建設計・東急設計コンサルタント・JR東日本建築設計・メトロ開発) |

| デザインアーキテクト | : | 日建設計 隈研吾建築都市設計事務所 SANAA事務所 (東棟高層部:日建設計 東棟低層部、東口アーバン・コア:隈研吾建築都市設計事務所) |

| 施工 | : | 渋谷駅街区東棟新築工事共同企業体(東急建設・大成建設) |

| 主要用途 | : | 物販店舗 飲食店舗 事務所 展望施設 駐車場等 |

| 敷地面積 | : | 15,275.55㎡ |

| 建築面積 | : | 18,216.49㎡ |

| 延床面積 | : | 第Ⅰ期(東棟)約181,000㎡ |

| 構造 | : | 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

| 階数 | : | 地下7階 地上47階 |

| 高さ | : | 約230m |

| 駐車台数 | : | 116台(機械式94台、自走式10台、荷捌駐車12台) |

| 工期 | : | 2014年6月〜2019年8月 |

利用案内─────────────────

SHIBUYA SKY

開館時間 9:00〜23:00(最終入館は22:00)

入場料金 大人2,000円(詳細はオフィシャルサイトにてご確認ください)

開館時間 9:00〜23:00(最終入館は22:00)

入場料金 大人2,000円(詳細はオフィシャルサイトにてご確認ください)