ゼロウォータービルで水の課題解決に挑戦する

~Kurita Innovation Hub~

Scroll Down

水はすべての生命の源。飲用水をはじめ生活用水、農業用水、工業用水としても使われる最重要資源です。近年、都市人口の増加や気候変動などの影響により、水不足が地球規模で深刻化しています。そのため限られた水資源の保全と有効活用が叫ばれています。日建設計では、建築設計や都市計画の視点から水の課題に取り組んでいます。日本の現状、解決の一助となる「ゼロウォータービル(Zero Water Building)」の概念と導入事例をご紹介しましょう。

CATEGORY

水需要が高い日本での課題

上下水道の普及率が高い日本。蛇口をひねるといつでもきれいな水が出てきて、使った水はすぐに排水溝から流れ出ていきます。日ごろ水について不具合を感じないため、日本人は水に関する課題を身近に捉えにくいと考えられてきました。実際、データによると、諸外国に比べ人口一人あたりの水資源量に対し生活用水消費量が多いのです。

水資源の枯渇や汚染は遠い国々の出来事で、自分たちの生活にはあまり関わりがないと思っているかもしれません。しかし実は、日本は水資源を海外に大きく依存しています。食料品や工業製品の多くを輸入しており、それらの生産過程で大量の水が使われているからです。万が一、輸入が途絶えて自国生産にシフトした場合、農業、畜産業、工業のために必要となる水は国内で賄いきれません。世界の水問題は決して他人事ではないのです。

日本の上下水道事業は、高度成長期に一気に整備されたインフラの老朽化、人口減少による維持コストの地域格差拡大といった課題に直面しています。ゲリラ豪雨や水害の頻度が上昇し、下水道への負荷が増大していることも見逃せません。都市部では大規模再開発をする際に水道インフラを拡張したくても、狭い道路幅の地中に既存の各種インフラが埋設されているためスペースが足りないという問題も発生しています。こうしたことから、インフラの負担を増大させないことが大切なのではないでしょうか。

水資源の枯渇や汚染は遠い国々の出来事で、自分たちの生活にはあまり関わりがないと思っているかもしれません。しかし実は、日本は水資源を海外に大きく依存しています。食料品や工業製品の多くを輸入しており、それらの生産過程で大量の水が使われているからです。万が一、輸入が途絶えて自国生産にシフトした場合、農業、畜産業、工業のために必要となる水は国内で賄いきれません。世界の水問題は決して他人事ではないのです。

日本の上下水道事業は、高度成長期に一気に整備されたインフラの老朽化、人口減少による維持コストの地域格差拡大といった課題に直面しています。ゲリラ豪雨や水害の頻度が上昇し、下水道への負荷が増大していることも見逃せません。都市部では大規模再開発をする際に水道インフラを拡張したくても、狭い道路幅の地中に既存の各種インフラが埋設されているためスペースが足りないという問題も発生しています。こうしたことから、インフラの負担を増大させないことが大切なのではないでしょうか。

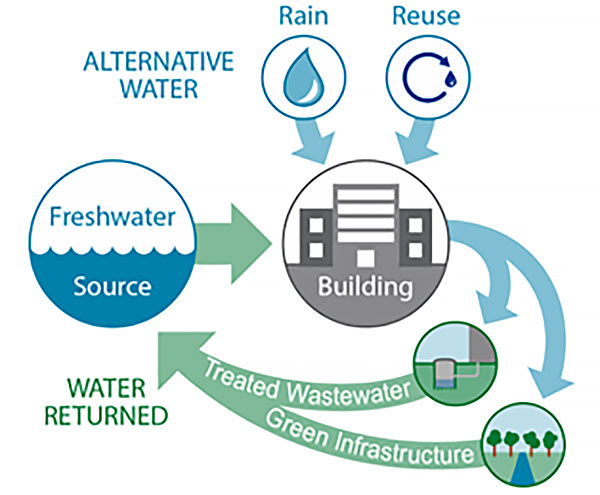

建物・敷地内で水を循環させ、水の収支をネットゼロにする

出典:Net Zero Water Building Strategies, United States Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable energy,https://www.energy.gov/femp/net-zero-water-building-strategies

出典:Net Zero Water Building Strategies, United States Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable energy,https://www.energy.gov/femp/net-zero-water-building-strategies

そこで今、建築業界で注目されはじめたのが、ゼロウォータービル(以下ZWB)の概念です。ZWBとは、建物内で可能な限り節水と排水再利用を行い、敷地内の土壌に雨水を浸透させ水源に戻すことで、インフラへの負荷を減らそうという“水資源自立循環型建物”です。水の総消費量から再利用した水と浸透させた水の量を差し引いた値がゼロ以下になる建物をZWBと定義しています。

ZWB化のために水処理設備を導入すると、建物におけるエネルギー量・CO2排出量は増えるものの、地域全体では減らせる可能性が高くなります。上下水道施設で水処理を行う場合に比べ、水を循環利用するZWBは省エネルギー・省CO2にも貢献すると言えます。また災害時のBCP(事業継続計画)とLCP(生活継続計画)対策になることは言うまでもありません。インフラが途絶し給水と排水に支障をきたすと、事業や生活はたちまち機能不全に陥ります。雨水利用設備や井水利用設備などを備えたZWBであれば、復旧までの水資源を確保しやすいと考えられます。

米国のLEED Zero water certificationやインドのNet Zero Water Rating Systemなど、海外にはZWBを評価する認証制度があります。高い評価は不動産価値を上げ、ESG投資へのアピール材料になるでしょう。水資源の有効活用を促すためにも、日本独自の評価指標策定が望まれています。

ZWB化のために水処理設備を導入すると、建物におけるエネルギー量・CO2排出量は増えるものの、地域全体では減らせる可能性が高くなります。上下水道施設で水処理を行う場合に比べ、水を循環利用するZWBは省エネルギー・省CO2にも貢献すると言えます。また災害時のBCP(事業継続計画)とLCP(生活継続計画)対策になることは言うまでもありません。インフラが途絶し給水と排水に支障をきたすと、事業や生活はたちまち機能不全に陥ります。雨水利用設備や井水利用設備などを備えたZWBであれば、復旧までの水資源を確保しやすいと考えられます。

米国のLEED Zero water certificationやインドのNet Zero Water Rating Systemなど、海外にはZWBを評価する認証制度があります。高い評価は不動産価値を上げ、ESG投資へのアピール材料になるでしょう。水資源の有効活用を促すためにも、日本独自の評価指標策定が望まれています。

水資源の有効活用を極めた日本初のZWB

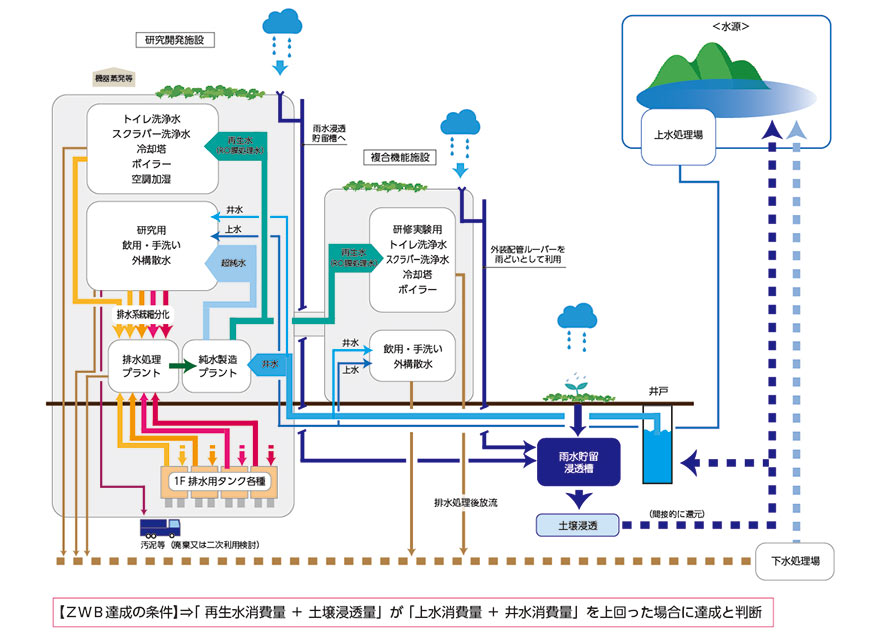

東京都昭島市にある「Kurita Innovation Hub」は、水処理のリーディングカンパニーである栗田工業の研究開発拠点です。日建設計が日本で初めてZWBの概念を取り入れ、水資源の有効活用を極めることを目指して建築計画しました。都内で唯一、水道の水源を地下水のみとしている昭島市は、雨水を下水に流さず土壌浸透させる条例もある“水循環のまち”です。敷地は公道を挟んで北と南に分かれ、北側の研究開発棟と南側の複合棟はブリッジで繋がっています。

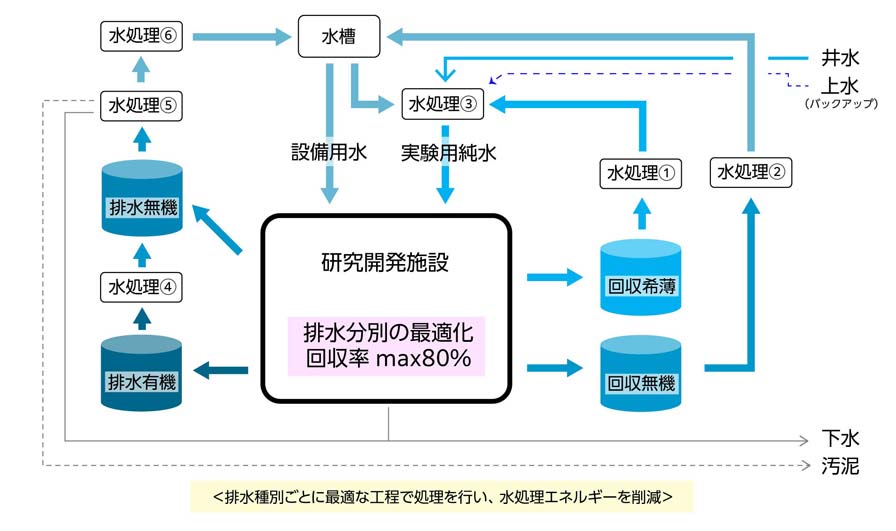

施設全体で上水利用を最小限とするため、超節水型の大便器や水栓類を採用。飲用水と手洗い以外の用途には再生水を使用しています。研究開発棟に排水処理プラント、純水製造プラントを設け、施設から出た排水を系統ごとに分別。それぞれの排水に応じて処理工程を最適化することで設備の負荷を減らし、高い水回収率と省エネルギーを実現しました。

施設全体で上水利用を最小限とするため、超節水型の大便器や水栓類を採用。飲用水と手洗い以外の用途には再生水を使用しています。研究開発棟に排水処理プラント、純水製造プラントを設け、施設から出た排水を系統ごとに分別。それぞれの排水に応じて処理工程を最適化することで設備の負荷を減らし、高い水回収率と省エネルギーを実現しました。

敷地と建物による水循環フロー

敷地と建物による水循環フロー

排水種別による処理工程の最適化

排水種別による処理工程の最適化

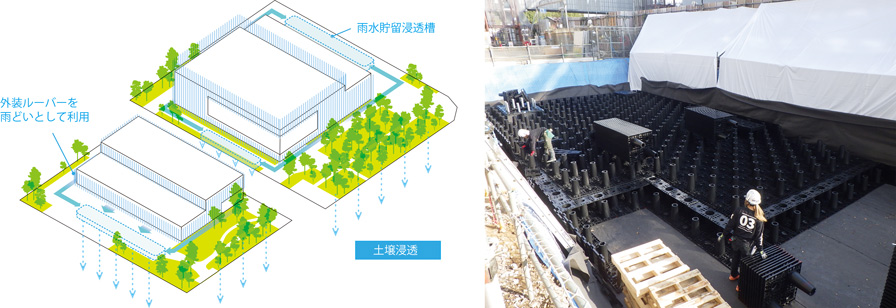

外装には水の企業らしく、配管をモチーフにした多数の金属管をルーバーのようにあしらいました。金属管の配列はデザイン性がありつつ、雨水を集める雨どいの役割も果たしています。敷地内には約1,600㎡の大規模雨水貯留浸透槽を設置。金属管から送られた雨水を一時的に貯めたり土壌に浸透させたりして、水資源の有効活用や地下水脈への還元、水害の軽減につなげています。

雨どいとして利用した外装配管

雨どいとして利用した外装配管

雨水貯留浸透槽による地下水脈への還元

雨水貯留浸透槽による地下水脈への還元

日本ではまだまだ水の課題に対する意識が生活に溶け込んでいませんが、近い将来、水があたりまえの存在ではなくなる日が来るかもしれません。人々の水資源問題や水循環の重要性に関する理解が進めば、ZWBの概念普及と社会実装も進むことが期待できます。日建設計は、これまで積み上げてきた省エネルギー建築の知見を生かし、水とエネルギーのバランスを取りながら、今後もさまざまな条件に応じたZWBを提案し、建築を通じて水の課題解決に挑戦してまいります。

(クレジット)

写真TOP、2、3:関拓弥

写真TOP、2、3:関拓弥